- Laissez votre avis

- prev

- next

Publié le

Analyse, critique ou billet de blog de l'auteur

Éblouis par son film Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (2014), nous étions impatients de découvrir le reste de son travail et d'en parler de vive voix (autant que visio se peut...). On le savait passionné de recherches, fin monteur et créateur ouvert à de multiples influences. Ici, c'est le citoyen nourri de philosophie plus encore que l'artiste, qui nous livre ses pensées sur l'évolution actuelle du monde, ce dont témoigne de façon exemplaire sa toute dernière installation Le fond de l'air (2020) qui condense quelques décennies d'angoisse préépidémiques et qui éclaire les tares de nos sociétés actuelles. L'art se doit en effet d'adopter un point de vue plus critique au moment même où le marché met à profit la crise sanitaire mondiale pour tenter une OPA sur la culture qui se ramasse sur quelques pachydermiques plate-formes dont la vision de l'art n'a jamais paru aussi pauvre et étriquée. Avec Simon Beaulieu, le cinéma redevient subversif, une arme massive de désabrutissement. Et avec Miron, Godin et Lemoyne, donne à notre confinement un goût d'éternel printemps !

Peux-tu revenir sur ton parcours, et notamment sur les rencontres qui ont nourri cette envie d’être cinéaste ?

J’ai d’abord étudié en communication au CEGEP, qui est un peu l’équivalent du lycée en France et ensuite j’ai étudié à l’université en cinéma. Quoiqu’au départ je ne m’intéressais pas nécessairement au cinéma. J’avais bien eu des cours au CEGEP, dans lesquels on avait eu un certain « succès » : les professeurs trouvaient bon le petit groupe auquel j’appartenais. Bon, je dis ça en toute modestie : on avait 17 ans, c’est donc très relatif ! Mais ce n’était pas un rêve pour moi de devenir cinéaste. C’est seulement à l’université que j’ai réalisé que j’aimais beaucoup ça . Puis de fil en aiguille, on a commencé avec un groupe d’amis à faire un premier projet, qui est devenu Lemoyne, sur Serge Lemoyne. Je suis alors devenu cinéaste et ça ne s’est jamais arrêté depuis. Mais c’est étrange parce que je ne me sens pas cinéaste, je n’en ai pas rêvé... Non, je suis vraiment quelqu’un de projet, autant en fiction qu’en documentaire et c’est pour cette raison que je peux faire des films très différents. Ce qui m’intéresse, ce sont les différentes manières d’aborder le réel. C’est aussi pour moi un moyen de réfléchir à la société et à l’image par rapport au réel. On vit dans une société excessivement infiltrée par la notion de fiction. Voilà… sachant qu’adolescent, je me dirigeais plus vers la musique car je jouais de la guitare. J’aimais beaucoup les musiques dures, comme le métal, le hardcore, le noise et je pense d’ailleurs que ça se ressent un peu dans mon dernier film, Le fond de l’air (2020), qui n’est pas un film à regarder sur petit écran. Sur grand écran, ça donne… comme un spectacle de métal !

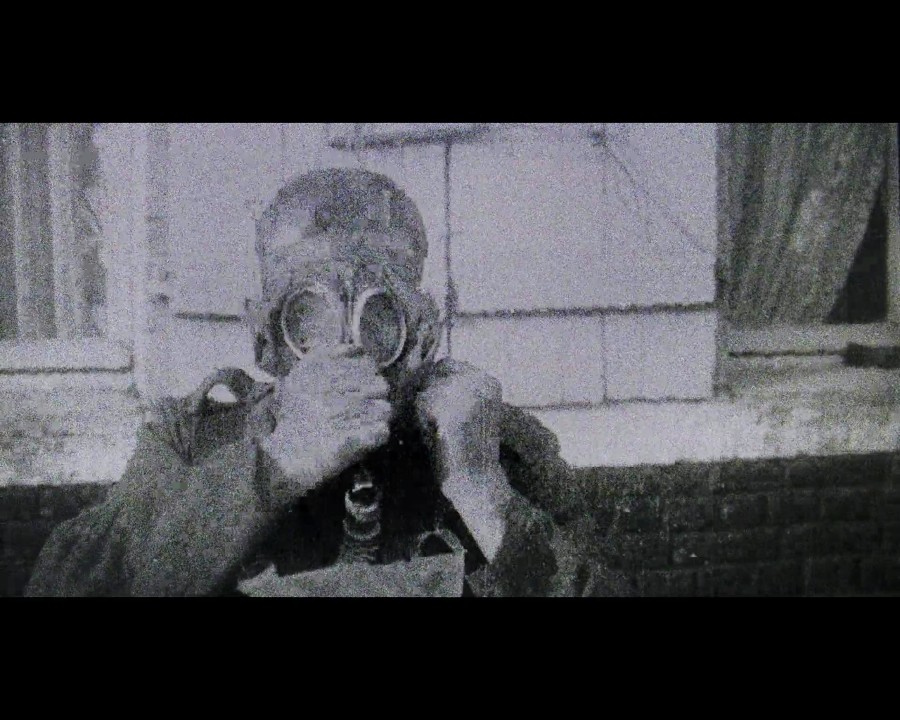

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Oui, ça se ressent! Tu dis que tu as fait de la fiction ? Ces projets ont abouti ? Je n’avais connaissance que de tes documentaires…

En fait, je me suis mis à écrire. J’ai écrit La Grande Noirceur (Le déserteur, 2019) avec Maxime Giroux. C’est ça que j’entends par projet ! La Grande Noirceur s’est présenté par hasard et j’ai embarqué dans le train. J’ai aussi d’autres projets de fiction que j’écris en ce moment.

D’après Maxime, c’était un projet personnel. Comment ça se passe dans des collaborations comme ça ?

Très simplement. Tu sais, le cinéma québécois est un très petit milieu. C’était à la fête de Sylvain Corbeil, un copain commun producteur chez Meta Films. J’avais lancé un peu à la légère l’idée d’un personnage déguisé en Charlie Chaplin qui pourrait errer en Amérique. À ce moment là, il y avait plus de connotations historiques car je m’intéressais au contexte de la première guerre mondiale. J’imaginais un déserteur... Ça a donc commencé comme ça. Au même moment, Maxime a eu un refus de la SODEC et il m’a juste dit : « j’ai envie de faire un film. Pas d’argent, on le fait comme ça. Sylvain Corbeil embarque, Martin Dubreuil va être le premier rôle ». Il avait envie de l’écrire avec Alexandre Laferrière qui est son acolyte depuis longtemps, avec qui il a fait Felix & Meira, Jo pour Jonathan, et moi. J’ai embarqué dans l’aventure et ça s’est fait très simplement, comme on peut jouer de la musique quand on est adolescent : on a une idée, on se réunit. Tout ce qui compte, c’est le plaisir de faire le meilleur projet possible. Puis le film avait quand même cette dimension un peu punk. Moi, c’est une esthétique qui me touche. J’avais envie d’un film dur, pas d’un film consensuel, mais qui avait une affirmation assez forte autant dans le discours que dans la forme. Ça s’est fait très naturellement. Ça n’a pas été difficile. On l’a écrit rapidement, on l’a tourné de même, dans cette énergie qui pour moi, devrait toujours être l’énergie du cinéma, qui est peut-être un peu plus celle de la musique, l’énergie de l’instant. On n’est pas dans l’attente, mais dans la provocation des choses qui arrivent. Une chose amène à une autre... Et de fil en aiguille, j’ai d’autres projets avec Maxime. Je m’intéresse aussi à la fiction au sens large. Est-ce qu’un jour je réaliserai une fiction ? Je ne sais pas. Mais j’ai d’autres projets, d’autres sujets… Mais ça reste marginal dans ma production depuis que je suis en cinéma. A mon sens, c’est un pas de coté.

Quel type de cinéma tu défendais à l’époque, quand tu étais chez Séquences ?

En fait je suis devenu critique à Séquences parce qu’un de mes profs d’université, Elie Castiel, était le rédacteur en chef de la revue à la fin de mon baccalauréat en cinéma et me l’a suggéré. Donc je me suis mis à écrire pour la revue en 2001. Mais on ne choisissait pas nécessairement nos films... Je pense que d’une certaine façon, je défendais le cinéma que je fais. Mais je ne suis pas arrêté sur une forme de cinéma. J’aime tous les types de cinéma dès que c’est bien fait. Je ne me souviens pas exactement de mes critiques mais il y a du y avoir un peu de provocation. j’ai peut-être été un peu plus dur avec les films québécois... Par contre, voir beaucoup de films, couvrir des festivals, ça a été une expérience importante pour devenir cinéaste. Ça crée une gymnastique d’analyse. Quand tu es critique, tu es un peu le marionnettiste et alors tu comprends comment on fait la marionnette créée par le réalisateur. Tu te mets à voir comment les récits sont construits, comment produire tel effet au cinéma. Durant 4 ans, ça a aiguisé ma capacité d’analyse. Donc de fil en aiguille, peut-être aussi que ça augmenté ma créativité. Mais j’ai toujours regardé beaucoup de films.

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Je voulais évoquer quelqu’un que tu connais mieux que moi : René Bail (il acquiesce). Dans son Manifeste du cinéma libre, il réfutait tout ce coté imposé au cinéma dès son origine. Il situait le clash dès 1909 et le Film d’Art. Pour lui, le cinéma était déjà devenu un art élitiste quand lui le voit comme un art du constat, un art du témoignage. Il me semble que tu te situes plutôt dans cette approche, « mineure » si on songe à la domination écrasante de la fiction… On sent ta volonté de rendre accessible tes portraits au public le plus large.

Oui. (il réfléchit) En tant que cinéaste - et même en tant que citoyen-spectateur -, je suis placé devant un paradoxe, avec cette espèce de lutte entre un cinéma qui s’industrialise de plus en plus pour devenir cet objet dont la finalité est le divertissement et la satisfaction instantanée, et de l’autre coté, le cinéma qui est pour moi un art fondamentalement populaire, qui par sa sensibilité peut élargir celle des gens.Il y a donc à mon avis une lutte entre ces deux pôles là. En effet, dans certains de mes projets, par exemple dans Godin, j’ai voulu essayer de rester plus populaire et plus accessible, pour transmettre ce personnage, cette tranche d’histoire-là, au plus de gens possible. À l’opposé, il y a des films comme Miron ou comme Le fond de l’air, qui traitent de sujets plus grands publics, mais en essayant d’orienter les gens vers un rapport sensible, différent de la simple représentation du réel par le cinéma.

C’est là que justement tu rejoins René Bail (il acquiesce), dans le sens où n’importe quel spectateur, connaissant Miron ou non, ou ayant éprouvé cette ambiance anxiogène contemporaine, va pouvoir réagir à travers ce dispositif...

La vérité, c’est que les deux m’intéressent. Mais face à cette lutte permanente, je me demande si ça va être encore possible de financer un cinéma dont la fonction est d’élargir la perception sensible du réel. Parce qu’il y a un conditionnement marchand et même le cinéma d’ici commence à s’inscrire là-dedans. Il est très difficile de lutter contre ça, mais il faut en être conscient. Parfois, il faut avancer masqué parfois, ne rien dévoiler… si on veut être financé !

Pourtant, il me semble qu’au Québec ce cinéma de recherche s’est mieux développé que chez nous ?

Tout à fait, on est encore très chanceux. Mais c’est un art qui a été totalement kidnappé par le regard marchand ou presque... Alors il est difficile de faire un cinéma dont la finalité n’est pas la rentabilité. Comme dans l’agro-alimentaire, on va conditionner le goût des gens, aller à un certain rapport à la satisfaction qui vont jouer sur les neurotransmetteurs. Netflix est basé là-dessus et ça n’a rien d’innocent ! Ce qui fait que quand tu arrives avec des propositions qui sont des déconditionnements narratifs, c’est plus difficile. Premièrement, parce que les gens qui décident de ce qu’on regarde ne vont pas prendre de risques. Ensuite, l’éducation à l’esthétique n’est pas toujours faite ou n’est pas encouragée non plus par les gens qui présentent les films. C’est quand même fascinant ! Autant on est dans un monde d’images, autant on dirait que l’image est devenue monochrome, mono-thématique et mono-linéaire...

(rire) J’avais justement fait un parallèle entre Le fond de l’air et le cinéma de Peter Watkins, qui lui lutte contre la Monoforme. Il faut préciser que j’avais lu ton article dans la revue 24 Images et je connaissais donc ta réflexion en ce domaine !

J’ai une admiration profonde, réelle et puissante pour le philosophe français qui s’appelle Bernard Stiegler. À mon sens, c’est celui qui a le mieux compris le siècle dans lequel on vit, avec le rapport aux technologies, à l’image, au conditionnement, le détournement de la libido…. Ce que le cinéma a compris très tôt, notamment le grand cinéma américain des années 30 aux années 50, c’est qu’il fallait détourner, modéliser le désir du spectateur pour le conditionner vers de la consommation, vers des aptitudes qui allaient faciliter la consommation. Moi c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup, toute l’école de Francfort, avec Adorno, Horkheimer… Stiegler a écrit un article extrêmement fascinant qui s’appelle Le temps du cinéma et la question du mal-être (dans La technique et le temps) où il fait une analyse très intéressante sur Hollywood… Pourquoi les Russes ont perdu la guerre froide ? Parce qu’ils n’avaient pas Hollywood. C’est à dire que du moment ou les américains ont considéré le cinéma comme une force narrative envahissante pour occuper les esprits, ils savaient bien qu’ils étaient presque imbattables. On ne peut pas lutter contre ça. La propagande idéologique qui peut être faite directement, indirectement et même du point de vue du subconscient, c’est une puissance atomique ! Je suis quelqu’un qui s’intéresse à la Philo, à l’Histoire, puis à tout ça. Mais quand je dis ça, je fais juste des regroupements. Des recoupements et des regroupements, je n’invente rien !

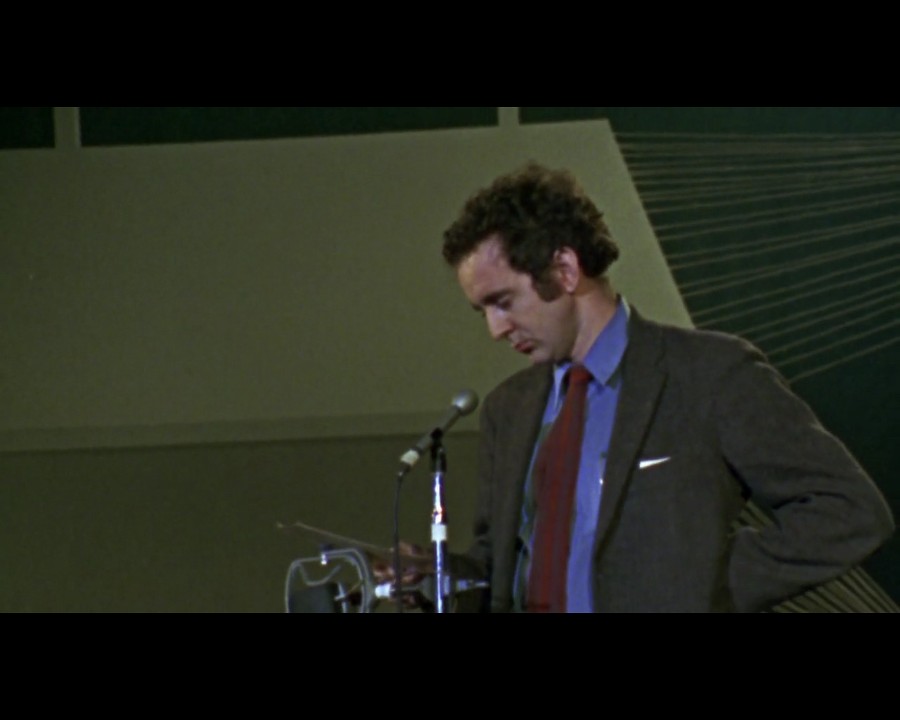

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Tu as choisi des artistes et des politiques - Lemoyne, Godin, Miron -, qui démontrent justement que l’art est un peu le langage de la révolte...

Absolument, c’est ce qui me touchait. Pour moi, Godin, Miron, c’est un peu deux facettes d’une même médaille. Miron, c’est plus le militant par le parole. Dans les soirées, il pouvait monter sur la table et faire des discours à tout le monde. Il avait ce coté grandiloquent, plus grand que nature. Godin, lui, est un peu plus taciturne, mais c’est quelqu’un qui s’est dit : « Je vais essayer d’aller changer les choses. Par l’action, le journalisme l’édition ou éventuellement, par la politique. Il y a quelque chose dans les deux personnages qui me touche fondamentalement. Miron est peut-être plus un jusqu’au-boutiste, avec tout ce que ça implique de grandeur, de mythologique. Godin, c’est plus un pragmatique. Il veut voir comment on peut changer le monde, à l’échelle des gens, à l’échelle des politiques. On pourrait aussi revenir à Lemoyne et aux artistes qui ont essayé de réfléchir leur pratique dans une dimension sociétale. Ça m’intéresse énormément...

En effet, ça se sent !

Et aussi avec une générosité envers la collectivité. Comment je peux essayer de m’inscrire en tant qu’artiste dans un temps, dans un lieu, dans une histoire, dans des coordonnées historiques ? Avec une fraternité universelle aussi. Il y a là-dedans quelque chose qui me stimule. Et puis c’est beau Miron, c’est une poésie tellement belle…

Absolument ! Pour en revenir à ce qu’on disait du marché et à René Bail, Lemoyne voulait rendre l’œuvre d’accessible à tout le monde. En voyant le film, j’ai eu l’impression qu’il avait fait de sa vie une forme d’art. Sa démarche est typique des années 60. Il y a d’ailleurs quelqu’un qui en parle dans le film, notamment des artistes américains de l’époque, le Pop art…

Exactement, c’est le même esprit.

Et c’est l’ère des performances…

Oui, tout à fait. C’est le grand mouvement libérateur des années 60 qui va se poursuivre avec le Pop-art, Andy Warhol et compagnie, les arts in-situ, Rauschenberg qui va prendre des morceaux de bois et les mettre dans sa toile… il y a cette envie de sortir des galeries, que l’art déborde. C’est un peu le cliché des années 60-70 : le décloisonnement des formes. Un peu comme en philosophie avec ce qui s’est passé à travers le monde et notamment en France avec la French Theory. C’est l’époque des déconstructions en fait, on a besoin de changer les modèles, on a besoin de les tordre, de les modifier, de les malléer...

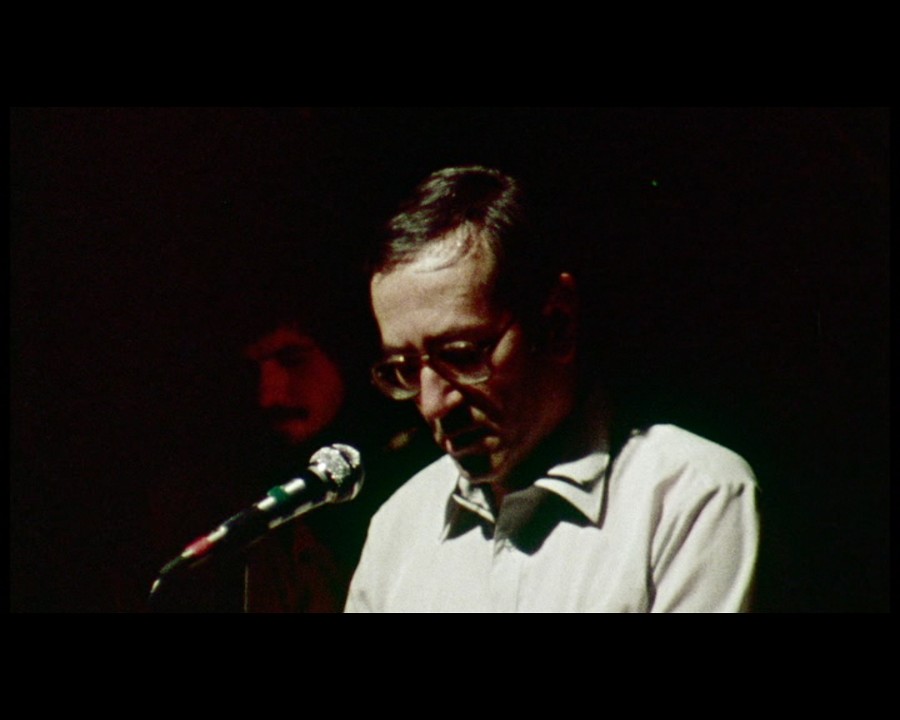

Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005)

Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005)

Tu penses à qui en particulier ?

Deleuze, Guattari, Derrida,…

Les situationnistes ?

Les situationnistes aussi ? Toute cette vague de philosophie des années 70 qui a essayé de déconstruire les modèles... Foucault aussi, qui a essayé de réfléchir aux structures sociétales, d’essayer de voir comment ces structures-là avaient une influence sur la société, puis aussi de les déconstruire. Dans les années 70, quand Lemoyne décide de faire des happenings ou de faire des trucs hors-galerie, ou qu’il se dit je vais peindre pendant 10 ans avec seulement 3 couleurs, il rejoint un peu cette idée-là de déconstruction du langage de l’art. Et puis de dire l’art, ce n’est plus juste un objet qui s’inscrit dans un marché. Il y a des anecdotes qui ne sont pas dans le film. La blague qu’on racontait, c’est que si tu vas voir le galeriste de Lemoyne, il va te vendre une toile 4000 dollars. Mais si tu lui achètes une toile quand il est sur la brosse (quand il fait la fête), il va te la vendre 300.(rire)

Un peu comme Basquiat ou d’autres…

Oui, c’est exactement le même esprit que ces gens qui se sont inscrits dans une envie, peut-être pas de révolution, mais de transformation de leur milieu. Ils ont voulu que l’art sorte de son carcan. Ils ont posé une question qu’il me semble que les artistes d’aujourd’hui, dont ma génération, se posent moins : questionner les moyens de production d’un point de vue marxiste. C’est à dire, qui produit ce qu’on fait ? Et qui l’achète ? Ce n’est plus vraiment à la mode de se poser ces questions-là. Quand je fais un film destiné à Netflix ou à un cinéma qui va vendre du pop-corn, est-ce que je me pose la question : « Dans quel réseau s’inscrit mon film ? » Même si je m’inscris dans une réseau de festival, est-ce que je me pose vraiment cette question-là ? À quel maillon de la chaîne j’appartiens, où je me situe là-dedans... Ces artistes-là – et même si l’on considère aussi que la société était plus simple – ont eu cette force de questionner ces choses-là. Parfois, ce fut un échec, même souvent. Mais au moins, ils se sont posés la question !

À l’époque où vous réalisez Lemoyne, vous êtes trois coréalisateurs. Qu’est-ce qui impose cette forme un peu didactique, sans doute moins que celle de Godin, pour rendre compte de cette prolixité qu’on ressent chez Lemoyne et aussi de cette recherche perpétuelle. Et pourquoi documentaire ? Je précise que j’avais vu diverses formes de films d’art venus du Québec. Un exemple, ce très court film que Luc Bourdon a tourné sur Marcel Barbeau. Il me semble que la vidéo d’art est assez développée au Québec. Pourquoi aller plutôt vers le documentaire historique ?

Écoute, pour te donner une idée, quand on commence à faire le film, on a entre 21 et 22 ans. On sortait de l’école et Lemoyne a donc été une seconde école. En fait, on a découvert le film en le faisant. En commençant à tourner, notre premier réflexe a été d’aller voir les gens de cette génération-là et de les interviewer. Pendant tout un été, on a donc pris une caméra, une perche de son et on est parti filmer ces personnes qui furent des compagnons intellectuels et d’amitié de Lemoyne. Parallèlement à ça, on a découvert que Lemoyne se filmait beaucoup et on avait plein d’images de lui tournées au caméscope. L’idée, c’était finalement : «OK, il n’y a pas de documents qui attestent de l’existence de Lemoyne en audiovisuel, aucun film sur lui, en tout cas, pas de documents d’importance. Alors, on avait un peu l’impression de faire œuvre utile en racontant ce personnage-là à d’autres personnes. Mais sinon, je dirais que c’est… une œuvre de naïveté !

Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005)

Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005)

Mais le film n’est pas que didactique...

Non, il y a un petit coté expérimental.

Il y a cette béance qui s’ouvre à un moment, avec toute cette séquence avec les messages sur son répondeur...

Oui, ou des images de lui qui se filme.

Est-ce que tu voyais cette séquence comme une prémonition de la fin, cette disparition… ? Je l’ai ressentie un peu comme ça et si ça ne l’annonçait pas quelque part…

La disparition de Lemoyne ?

Oui, cette séquence dure bien 5 minutes et on ne sait pas où il est passé : est-ce qu’il est malade ? est-ce qu’il est parti en vrille comme beaucoup d’artistes ? J’ai d’ailleurs pensé au film de Sophie Deraspe, Rechercher Victor Pellerin, parce qu’il y avait aussi cette ambiance de communauté d’artistes, et parce que le personnage y est aussi mythifié par d’autres. Je me suis donc demandé s’il ouvre juste une parenthèse dans sa carrière, ou s’il dit « Fuck le monde marchand, le monde de l’art », tout ça… « Je m’en vais, je pars ! »

Là, tu parles des images plus aériennes, les images en vidéo un peu expérimentales (j’acquiesce). Oui, je ne sais pas si c’est aussi complexe que ce que tu décris – quoique ça puisse porter à interprétation. L’idée, c’était de faire sentir pendant tout le film qu’une présence hante le film. Même dans les extraits qu’on a choisis, on privilégiait toujours ce coté là, comme s’il y avait quelqu’un qui regardait... Je trouvais ça intéressant, parce que Lemoyne c’est quelqu’un qui filmait tout le temps ce qu’il faisait et il était donc pertinent d’intégrer son matériel dans le film. J’aimais bien l’aspect chargé, puis de finir avec 8 minutes sans parole, juste de la sensation. On s’approche ainsi du rapport qu’on peut avoir à une œuvre d’art picturale, qui est dans le temps passé devant le tableau. Dans le final avec le train, il est chez lui et à un moment, il fait un panoramique et on voit son visage dans le miroir… C’est un moment face à lui-même, mais dans lequel tu l’accompagnes… Alors d’une certaine façon, il y a peut-être bien quelque chose, presque, d’une disparition en cours. Après, ma façon de faire les films et de les monter est sensitive. On peut en faire plusieurs lectures, mais ce qui m’intéresse globalement, c’est que si le film coule de lui-même, avec une sorte de sensualité dans sa déclinaison, alors pour moi, ça fonctionne. Après, qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Mais j’aime bien qu’il y ait une sorte d’ambiguïté, ce qu’il n’y a pas du tout dans le film Godin ceci dit. Aucune ! C’est plus… ce sont les personnages qui appellent ça. Enfin, Lemoyne reste un film de jeunesse (rire).

Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005)

Lemoyne (Simon Beaulieu, Benjamin Hogue et Christian Laramée, 2005)

On a l’impression qu’aujourd’hui dans le sillage des cultural studies, qui arrivent des États-Unis – enfin en France en tous cas elles arrivent des États-Unis mais peut-être qu’elles viennent aussi tout autant du Québec ou du Canada – , on veut passer cette Histoire des arts très figée à la moulinette des sciences humaines, et de la sociologie notamment. On retrouve de nos jours un discours qui est assez proche de celui de cet animateur télé très libéral qui invective Lemoyne sur son plateau : « Finalement, l’art c’est du divertissement, c’est de la décoration, et de toutes façons, ce sera toujours inférieur à la vie. » Aujourd’hui, avec le Covid, ce sont toujours ces deux visions de la société qui s’opposent : d’une part, l’art comme nécessité ou alors comme produit de consommation et simulacre.

Oui ! Alors, je suis excessivement pessimiste par rapport à l’objet d’art. Je pense que si on veut que l’art reprenne ce qui lui a donné sa source et sa naissance dans ce qu’il peut avoir de plus beau et de plus signifiant, il va falloir être dans une transgression, ou en tous cas, être un peu hors système. Parce qu’aujourd’hui le système est total. On est toujours soumis à cette logique là et c’est excessivement difficile de ne pas prendre ça en considération quand on fait de l’art, que ce soit de l’art visuel, du cinéma ou de la littérature. On s’inscrit toujours dans une forme de raison, et moi ce qui m’intéresse dans le geste artistique, c’est qu’il a quelque chose de gratuit. Le geste artistique, c’est la chose que tu fais parce que ça t’aides à vivre. Et je trouve qu’en ce moment tout est récupéré comme une matière marchande et c’est très difficile de lutter contre ça. Même nous, dans notre manière de « consommer », nous nous mettons à intérioriser les arts que l’on reçoit de cette manière là. Toujours dans une notion de satisfaction, de plaisir instantané… Moi, ma première référence avec l’art c’est quand je découvre adolescent la musique punk. Ben, ça m’a aidé à vivre. Ce n’est pas qu’il n’y ait pas d’équivalent aujourd’hui, mais pour moi, le vrai art se fait en marge. Sans qu’il ne veuille l’être, c’est juste qu’on ne peut pas être soumis aux préoccupations du marché si on veut produire quelque chose de fondamentalement artistique. Il y a bien des artistes qui réussissent à le faire, à jouer avec ça, mais c’est difficile. Et dans ce sens là, je pense que le cinéma, la littérature, tous les arts s’inscrivent, au même titre que les mêmes sphères de la société, dans cette lutte-ci avec les valeurs marchandes. La santé est soumise aux valeurs marchandes, l’éducation, l’environnement est soumis aux valeurs marchandes. Bref, il n’y a pas grand-chose qui survive à ça aujourd’hui. On revient à la phrase de Marx : tout va passer à la moulinette du capitalisme total. Rien ne sera épargné. Les structures sociales, l’enseignement de l’Histoire, le passé, le présent, l’avenir… Peut-être que là je vais trop loin ! Ça peut paraître un peu banal ce que je raconte... Mais j’ai tendance à croire qu’à l’époque de Lemoyne, les artistes luttaient contre quelque chose qui était juste en train de se former. Maintenant, ça s’est formé et c’est extrêmement puissant. Stiegler en parle beaucoup. Je pense que ça crée beaucoup de désespoir. Parce que du moment où on soumet l’humain à la calculabilité extrême de tout, les choses n’ont plus de valeur sacrée – quand je dis sacrée, je ne parle pas du religieux, mais des choses qui échappent au calcul – et on va peut-être contre ce qu’il y a de plus fondamental dans l’espèce humaine depuis, disons, l’arrivée de sa conscience. Car l’humain n’est pas dans le calcul, mais dans une logique de partage, d’échange, de survie, de vie. Et je me questionne (il s’interrompt). Enfin, c’est un peu naïf ce que je raconte !

Sur le papier, c’est vrai ! Et vu ce qu’on traverse en ce moment... Je ne sais pas si tu as lu le petit pamphlet de Barbara Stiegler, Démocratie en pandémie...

Non, je ne l’ai pas encore lu.

...Qu’elle a adressé aux universitaires pour que le dialogue puisse recommencer, parce que là tout le monde est court-circuité et se voit complètement dévalorisé. Mais on revient sur la situation actuelle tout à l’heure. J’ai lu que pour un de tes films tu avais fait trois ans de recherches…

Pour Godin. La recherche sur Godin a été tellement monumentale à mon niveau que j’en ai tiré aussi Miron qui s’inscrit dans le même mouvement. Miron est né de Godin, comme les deux versants d’une même médaille. Pas qu’on s’ouvre des portes comme ça, mais quand j’ai eu fini Godin dont j’étais un peu déçu du point de vue formel, j’avais envie de faire un film à la forme plus cinématographique. Pour moi, ce sont deux versions de la même histoire mais avec différentes sensibilités esthétiques.

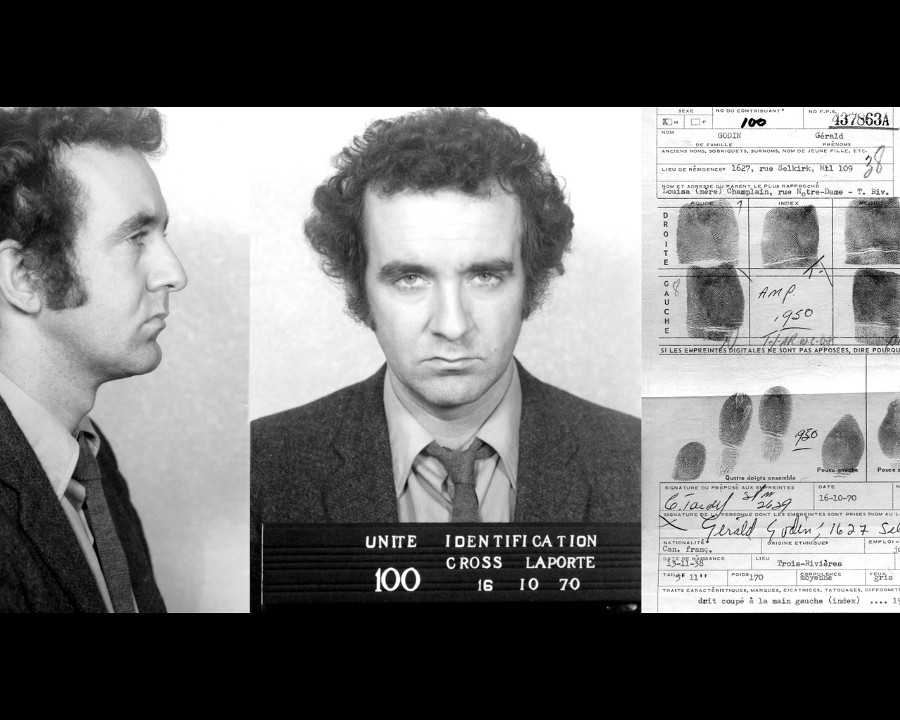

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Le lien entre les deux films se passe sur cette même séquence de victoire aux élections, mais dans Godin il n’y a pas le son et avec Miron on retrouve la parole. Une différence symbolique forte...

Oui, c’était un petit clin d’œil. J’aime aussi cette idée de revisiter narrativement une période d’un point de vue, puis de la revisiter d’un autre point. Les films sont tellement différents esthétiquement que je trouvais que ça faisait une belle passerelle.

En même temps le style de Godin est assez adapté au personnage dans ce qu’il a de concret. L’écriture arrive assez tôt dans son portrait, mais après, c’est la communication qui prend le dessus : lui va défendre sa communauté sur le front politique, mais aussi sur celui de l’information, d’autant que tu rappelles qu’il est journaliste… Il est moins question dans la suite du film de sa production poétique. On ne sait pas si elle continue car ce n’est pas son cheval de bataille...

Godin autant que Miron, ce sont des gens pour qui l’idée de l’indépendance nationale avait presque quelque chose de métaphysique et d’humaniste, dans le sens où c’est un projet de refondation d’un monde. Et puisqu’on peut refaire le monde d’ici, corrigeons ce qui ne fonctionne pas, corrigeons le passé puis corrigeons l’avenir. C’est ça le grand projet de Godin, tout ce qu’il a fait était autour de ça. Chez lui, ça passe beaucoup par le rapport à l’humain. C’est pour ça qu’il allait voir des communautés grecques, portugaises et toutes celles qui étaient présentes dans son comté à l’époque. Il y a cette idée de dire : « On va aller convaincre ces gens-là de refaire avec nous un nouveau « pacte » républicain ». Je mets des guillemets à républicain parce que le Québec n’est pas une république ! Mais il y a cette idée de pacte commun qui dépassait la politique. Aujourd’hui, tout est quand même très terre à terre. Or, lui portait un projet de société englobant, qui donnait un sens à la vie, à l’existence humaine individuelle et collective.

Mais un projet idéalisé...

Ah oui tout à fait ! D’ailleurs – et ça je ne l’ai pas mis dans le film -, quand Godin était ministre, il discutait avec des copains européens et les trouvait très naïfs, parce que quand tu ne gères pas la politique au quotidien avec des enjeux monumentaux, c’est sans doute plus facile de t’imaginer les choses de manière enjolivée. Mais comme il le dit dans le film, il y avait cette soif pour quelque chose de plus grand que soi où on pourrait corriger les erreurs du passé et partager la langue française. Bien sûr, dans le projet souverainiste de ces gens-là, la langue était le fondement, le moteur.

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Vu d’ici, il semble que le film de montage soit important dans la production documentaire québécoise, peut-être parce qu’il y a toujours eu cette structure exceptionnelle qui est l’ONF et que ça a fourni une base de données énorme aux réalisateurs d’aujourd’hui. Je pense surtout aux films de Luc Bourdon. Comment situes-tu ton approche par rapport à d’autres œuvres de ce genre ?

J’aurais de la difficulté à me situer par rapport aux autres. Ce qu’on a essayé de faire, c’est de jouer avec l’archive. Elle est totalement détournée. On a coupé dans tous les films dont on aimait les plans et avec tout ce matériel, il a fallu reconstruire une histoire totalement différente de ce que racontaient ces plans à l’origine. Je suis allé jusqu’à travailler avec Karl Lemieux et Daïchi Saïto, deux artistes expérimentaux et leur demander de jouer avec la matière. Dans ce film, on violente l’archive ! Elle est non seulement le matériau du film, qui devient lui-même une réflexion sur l’archive en tant que telle, comme témoin de l’Histoire. Est-ce que l’Histoire va perdurer ou ses traces ? Pour Miron, les films qu’on recycle ont été faits par des cinéastes. Les traces de ce réel là existent parce que ces gens-là ont tourné. La question, c’est : Est-ce que ces traces-là aussi vont rester ? Il y a donc une double disparition avec d’une part la peur de Miron, celle que le peuple Québécois disparaisse à l’échelle de l’histoire de l’humanité et avec celle que les témoins de ces moments-là sombrent eux aussi dans l’oubli. Les cinéastes ont filmé ces gens-là quand ils sont allés dans les mines ou voir les peuples ! Ainsi, l’enjeu est double.

Qu’est-ce qui te réunit avec Karl Lemieux dont je connais un peu le travail et le style visuel ? L’approche sensible ? Et quel a été l’apport de Daïchi Saïto dont j’ignore tout ?

Daïchi est également un artiste issu du cinéma expérimental. Il a fait des supers court-métrages. Ici, Daïchi était plutôt l’adjoint. Enfin, pas vraiment l’adjoint mais c’était avec Karl que je discutais ou échangeais. Ensuite, Karl a travaillé avec Daïchi pour produire des images. C’était compliqué parce qu’il y avait beaucoup de pellicule. Karl avait fait beaucoup de développements à la main, dans des bassins. La manipulation du matériel était assez importante. Moi, j’adore le cinéma de Karl Lemieux et c’est pour cette raison que je l’ai approché. Je le connaissais un peu, j’avais beaucoup d’admiration pour son travail et par la suite, on est devenus amis. J’avais vu une performance de lui à la Cinémathèque québécoise il y a quelques années,et j’avais trouvé ça absolument fulgurant. Mais au-delà de ça, j’aime beaucoup son cinéma, son rapport sensible. C’est quelqu’un d’extrêmement habile avec la matière. J’ai aussi beaucoup aimé Maudite Poutine, son film de fiction. Aussi, pour Miron, ça s’est comme imposé. Je lui ai proposé, il a embarqué dans l’aventure et on s’est mis à travailler. Lui arrivait avec des propositions « OK, je vais essayer de faire ça avec l’image, je vais essayer de faire tel type de développement, je vais essayer de brûler la pellicule, je vais essayer de... », ce qui fait que le film s’est fait dans une dynamique de work in progress. Pendant qu’on montait, on faisait des expérimentations sur la pellicule, ce qui nous amenait à modifier le montage, le changement de montage initiant d’autres expérimentations et ainsi de suite jusqu’au moment où on a eu terminé le film. Le finale, c’est un des derniers tests que Karl a fait, à peine deux semaines avant qu’on finisse le montage, sachant qu’on était un peu en retard sur notre échéancier. Là, toute la pellicule se décompose, se défait. Pour ces boucles, c’est très simple : il a tiré lui-même une copie pellicule d’images filmées sur un écran d’ordinateur. Puis il a mis ça dans un projecteur, qu’il a fait rouler sur un écran et il a vaporisé la pellicule avec de l’eau de javel. Donc, tout ça, ça s’est fait en totale collaboration, en discutant. Mais quand tu travailles avec des gens aussi talentueux pour qui tu as une amitié réelle et ensuite, de l’admiration, c’est facile, ça va de soi. Karl est vraiment un artiste exceptionnel. En plus, c’est quelqu’un de très modeste et de très sympathique. Autre chose qui nous rapproche, il a un respect inouï des artisans et des vieilles techniques. Les vieilles techniques de transfert, les vieilles pellicules, les caméras… Il a un respect de l’histoire des techniques. Quant au rapport à la pellicule, c’est une question qu’on se posait souvent : est-ce qu’elle va rester la pellicule ? Est-ce que dans 50 ans il n’y aura plus de pellicule ? Quand ça aura disparu, ne resteront que des traces numériques de ces films-là ? Voilà les discussions qu’on avait en faisant le film.

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

René Bail (toujours lui!) pensait justement qu’il faudrait se tourner vers l’animation pour trouver une forme spécifiquement cinématographique. Or, je trouve que Miron est ton film le plus abouti, celui où tu fais vraiment ce que tu veux, où tu parviens à traduire cet affect poétique en émotion plastique. Je pense aussi à Daniel Laforest lorsqu’il parlait d’un « tournant affectif des années 2000 » dans son article De limbes et de barricades, les géographies affectives du cinéma québécois. Il y écrivait que les émotions sont politiques ou au moins, communautaires. Brian Massumi disait lui que ces émotions existent entre nous. Est-ce que cette chimie pourrait expliquer la réception unanime du film au Québec ? Mais aussi que nous Français, bien qu’extérieurs à la question nationale québécoise ou au rapport tellurique de Miron à votre paysage, nous soyons aussi bouleversés par le film ? Les cultural studies semblent accorder aussi beaucoup de crédit à cette explication...

Je sais pas. Je pense plutôt que c’est exclusivement une question de forme cinématographique. Godin était plus dans l’anecdote : on raconte en détail la vie d’une personnalité importante du Québec. En France, cette personnalité-là n’a aucune d’importance.

J’ai quand même trouvé ça très intéressant...

Sauf qu’on ne verra pas un documentaire sur un politicien québécois à la télévision française. De la même façon qu’on ne verrait pas l’inverse, quoique... Ce que je veux dire, c’est que la forme de Miron va plus toucher, pas par les détails de son existence, mais par quelque chose d’universel : la poésie, des luttes plus larges. Miron, c’est une lutte pour la justice, pour l’égalité. C’est très large comme discours. C’est la peur de disparaître, ça peut être aussi celle de la mondialisation, la peur de perdre sa particularité à l’échelle du monde. Je pense que c’est plus facilement recevable pour un public international qu’un film comme Godin qui va plutôt situer les tournants historiques d’un personnage dans un cadre historique déterminé. Ce qui pose une problématique très intéressante : en tant que cinéaste, je sais très bien que si je fais un film comme Godin, il a plus d’impact au Québec. Il va être plus vu, plus commenté, aura plus d’articles. Il sera diffusé à la télévision... Alors que Miron, plus difficile d’accès, va peut-être plus plaire à un public de non québécois.

Pourtant, les échos que j’ai eu par la presse m’ont semblé dithyrambiques...

Oui, les critiques étaient bonnes, mais en terme de visibilité c’est incomparable.

Il n’est pas plus diffusé pour autant. Le public populaire n’a pas forcément accès au film même par la télévision ?

Non. Mais même en France c’est il intègre les réseaux de cinéma expérimental, les festivals... C’est une question que je me pose quotidiennement : quand je fais un film comme Le fond de l’air, je sais que je m’aliène 95 % du public. (rires)

(l’interrompant) Mais tu touches bien 100 % des gens qui voient l’installation...

Exact, ça dépend donc de quel public tu veux te rapprocher. Quand je parle de la distinction Godin/Miron, je ne veux ni discréditer le public québécois, ni le public français. Ce que je voulais dire, c’est que quand tu utilises une forme peut-être plus artistique ou qui a un souci esthétique plus grand, tu es peut-être un peu plus universel et tu as donc plus de chances de réunir les festivals internationaux qu’avec un film plus journalistique sur un personnage québécois. Disons que si tu faisais ce même film sur Charles Bukowski, là tu aurais une visibilité internationale parce que Bukowski. Il en est de même pour toutes les petites cultures. Les écrivains suisses, les tchèques… C’est rare de voir des portraits sur des personnalités qui émanant de petites cultures.

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

C’est sûr que s’il s’agit d’une forme classique, on ne va effectivement pas le mettre dans les priorités à visionner, à moins d’effectuer une recherche sur cet artiste, ce mouvement ou sur les personnalités de ce pays.

C’est normal. Il y a aussi des questions à se poses par rapport à l’action politique, à l’envie de faire des films qui rejoignent les gens : est-ce que je veux rejoindre les gens de ma « communauté », des gens avec qui je partage le commun de tous les jours, ou est-ce que je veux plutôt circuler dans un réseau international de festivals ? À qui je veux m’adresser ? Comment ? Où est-ce que je me place en tant qu’artiste et comment développer mon art ?

Dans Miron, la narration prend dès le départ le temps de s’égarer. Le montage va jouer avec tout un tas d’échelles de plans. Les mots sont parfois des relais, parfois une bifurcation. Il y a des séquences rythmiques avec pas mal de répétitions. Souvent, tu utilises le décalage. (il acquiesce) Bref, bien que l’approche artistique soit très différente de celle de Miron, on retrouve comme chez lui ce sentiment de liberté totale, où la part de jeu au montage supplante tout didactisme.

Oui, tout à fait. Ces projets ont été conçus comme ça, comme un film de montage. Si tu veux changer la forme du gâteau, il faut que tu changes de moule. Donc si tu veux changer la forme de ton film, tu dois modifier ta façon de travailler. Là, on a commencé à faire une première recherche d’archive. Karl Lemieux est arrivé et a fait des tests. On a continué à travailler, il est revenu faire d’autres tests. Donc on était dans une spirale totale et constante de création. Ce qui fait que tout était toujours possible, le film se construisait pendant qu’on le faisait. Ça donne des montages très intenses.

Y compris au niveau du choix des textes ? Parce qu’il y a là un gros travail de couture…

Exact. Évidemment, quand on travaille assez vite comme ici, on tombe sur des perles. Des évidences s’installent. Il y a des lectures extrêmement puissantes donc tu te dis assez vite que ça doit être dans le film, c’est tellement fort ! Le film s’est fait dans un jeu total de matière, et une matière dont on était tellement à l’écoute qu’à un moment, elle nous a surprise ! C’est à dire que le film qu’on voulait faire nous a surpris, enfin le film qu’on a découvert en le faisant nous a surpris à la fin. Je me rappelle qu’avec le monteur on faisait le dernier visionnage avant de quitter la salle de montage. On s’est regardés, puis on s’est dit : « on vient vraiment de faire ça ? » Comme si ça nous avait échappé.

Vous créez une émulsion de la matière poétique, artistique...

Oui, et je te dirais qu’on a poussé ça à son extrême, peut-être trop, - c’est à voir-, avec Le fond de l’air. On est allés encore plus loin, dans le work in progress, même si ce sont deux façons de travailler très différentes.

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Dans le film, on entend ce vers : « il y a un d’un homme à l’autre des mots qui sont le propre fil conducteur de l’homme ». Et parce qu’il y a cette défense de la langue, j’ai l’impression qu’au Québec, vous avez effectué une recherche très poussée sur la nature même de la langue française et qu’à chaque génération, des artistes se sont trouvés être la conscience de tout un pays. Quand j’écoute les vieilles chansons de Gilles Vigneault découvertes enfant, je ressens une émotion terrible. Félix Leclerc, Desjardins. Réjean Ducharme… Quel rapport de Miron à la langue ?

Mon Dieu, Miron c’est un monument de la langue ! En tout cas, en poésie au Québec, c’est assez incroyable. Il s’inscrit évidemment dans une génération d’artistes, d’écrivains, de chansonniers, de philosophes, de sociologues, qui ont l’impression que l’objet avec lequel ils se définissent est en péril. Que cette langue est menacée de disparaître. Et donc inévitablement, ça les place en position de résistance. Et ils ont l’impression qu’ils sont investis d’une mission dans laquelle l’idée est, par la langue – Miron en parle beaucoup –, d’exalter la culture québécoise, et non seulement de la faire vivre, mais de la faire exister dans une forme de quintessence. Le projet langagier de Miron est très simple : il a voulu nommer dans ses poèmes les éléments du réel québécois. C’est à dire les oiseaux de son ciel – il en parle souvent même dans des entrevues –, les poissons de ses eaux, les arbres de ses forêts. Parce que la culture québécoise faisait beaucoup référence à l’époque, en littérature et même en théâtre, à des éléments étrangers. Les québécois avaient honte de leur langage, honte d’eux-mêmes. Miron s’est donc inscrit dans cette idée-là. C’est pour cela que ça s’appelle rapaillé. Rapailler, ça veut dire remettre ensemble. L’Homme Rapaillé est le nom de son recueil. Il y avait cette idée de nommer à travers le poème les éléments disparates de la société québécoise dans un espèce de grand projet politique dans lequel la langue serait le vecteur principal. On y trouvait aussi la volonté de recycler certains mots de vieux français, de vieilles expressions québécoises, de sacres québécois comme le mot « batèche » (juron dérivé de « Baptême » et qu’on emploie également dans les Vosges). Dans son projet, la langue était d’une certaine façonne le véhicule de sa propre révolution.

C’est un peu ce que Tremblay poursuivra à sa manière avec le joual ?

Oui, c’est l’ensemble des années 60 en littérature. Puis en philosophie, et en chansons, Gilles Vigneault, comme tu le disais.

Quand il dit « je parviens au pays lumineux de mon être », je vois Rimbaud qui arrive à un certain stade après L’éternité,certains poèmes d’Une saison en enfer, ce moment où le corps, l’esprit et le sens. Avec Miron, on ajoute la terre...

Oui, tout à fait. Miron, a écrit le même livre toute sa vie. L’homme rapaillé, il a réécrit toujours le même livre.

Est-ce pour cela qu’il y a aussi une forme de mélancolie, ou est-ce qu’elle accompagne l’idée de la disparition ? À moins que ça n’émane de l’hiver… ?

C’est ça, c’est l’envie de faire une œuvre totale, et qui soit dans une forme de perfection absolue. Un peu comme le Québec se refait constamment et n’abandonne pas et chez Miron, c’est très important. Il dit : « le poème refait l’homme ». Je pense que par la poésie, il se reconstruisait lui-même en tant qu’individu. Un peu comme Walt Whitman avec son livre Feuilles d’herbe ou comme Le chant général pour Pablo Neruda. Miron avait cette vision-là d’un recueil de poésie unique, qui disait tout.

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

De plus, il y a chez-lui un coté chamanique. On le voit ici dans les séquences chantées, dansées… Il y a ce truc incroyable qui se passe entre lui et les gens autour.

Oui, il y a quelque chose de l’ordre du prophète, c’est quelqu’un qui est extrêmement important, au-delà de son travail de poète, qui est intellectuellement très important pour toute une génération.

Il est en phase avec ce qui se passe, avec son époque.

Il est totalement en phase, et même en avance ! Il va inspirer autant les gens du FLQ - le Front de Libération du Québec va se réclamer de Miron -, que les politiciens, les philosophes, les chansonniers. C’est le grand artiste, intellectuel, poète de cette époque-là, une véritable figure mythologique. Et il n’y en a pas beaucoup au Québec, des personnes qui en soi vont incarner quelque chose d’extrêmement précis, qui vont dire le Québec, je dirais d’entrée de jeu. Miron, c’est le destin du Québec, c’est indissociable de ça.

D’où vient l’extrait où il donne un cours et parle d’identité…

C’est une chute d’un film que Roger Frappier, le producteur, a fait sur Miron dans les années 70.

Tu avais vu les autres films consacrés à Miron avant ? Celui d’André Gladu ?

Oui, je l’ai vu aussi. C’est une autre époque, celle des films d’archive où on suit Miron. C’est un film que j’aime bien. Le plaisir, c’est de le voir lui. On est moins dans l’esthétique.

Daniel Laforest écrit aussi « Pour un cinéma qui a connu dans son histoire des esthétiques hybrides et n’a pas reculé devant des sujets douloureux, la relation au territoire et à la matérialité du monde ne peut posséder qu’un caractère affectif profond ». Finalement vous ne partiez pas tellement dans cette direction-là, avec pléthore d’images de nature… On est plus dans l’humain.

Une fois que le film est fait, on y trouve ce qu’on veut. Pour moi, on est dans une mémoire qui déraille. Comme avec des fragments qui sont parfois très précis, parfois non, des images qui se succèdent...

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

L’homme rapaillé.

Exact. Des fois y a des images qui bloquent, des fois y a des images qui s’effacent…

Le paroxysme étant l’image de ce cycliste avec le drapeau québécois qui jusqu’à la fin, jusqu’au dernier moment, va continuer de passer. Passer jusqu’à s’effacer. Est-ce que ça a à voir avec la part de l’idée nationale dans la société québécoise d’aujourd’hui, que ça ne soit pas quelque chose d’aussi important pour la génération actuelle ?

C’est toujours très difficile de faire des prévisions sur ces choses-là, parce que les outils de lecture, c’est les médias. Mais on n’est plus dans une effervescence comme au début des années 60. Alors, je pense que le film se voulait une sorte d’appel : il y a une disparition de quelque chose, cette chose s’en va. Quelque chose d’autre va arriver… Qu’est-ce que ce sera ? Je n’en sais rien. Mais si je devais porter un regard critique sur les Québécois, c’est que la faute est collective. C’est une faute éducationnelle, scolaire, médiatique. Les québécois enseignent très mal leur histoire, ils ne s’aiment pas beaucoup collectivement et ont donc de la difficulté à se raconter. Parfois, je vais rencontrer des gens qui vont refuser les choses avant même de les connaître !

Je pense que les Français sont vraiment loin de tout ça. Alors, on a l’impression que vous êtes toujours en résistance,jusqu’à oublier qu’il y a une partie des Québécois qui ont voté non au référendum pendant des générations...

Deux fois ! C’est peut-être pour ça que ces personnages comme Miron sont plus grands que nature. Ils doivent lutter davantage parce qu’ils ont l’impression qu’ils sont en train de perdre. Ou parce qu’ils ont l’impression qu’ils luttent contre l’impossible d’une certaine façon. Ils sont dans une disposition où ils croient que les choses vont changer mais c’est difficile. En tous cas, pour cette génération-là ça a été très difficile. Honnêtement, aujourd’hui, j’ai vraiment du mal à dresser un état des lieux. Qu’est-ce qui est à la mode aujourd’hui ? Rien. La consommation.

C’est peut-être là qu’on en vient au Fond de l’air car ce qui est à la mode aujourd’hui, c’est la collapsologie. Ce destin commun qui n’est plus que québécois mais planétaire. Les québécois s’aperçoivent que les autochtones sont encore là et qu’ils ont des choses à nous dire en termes environnementaux, politiques. Cette culture autochtone est aussi vôtre, en tout cas il y a des passerelles importantes.

Oui tout à fait. Sauf que c’était déjà là. On discrédite beaucoup cette génération-là en disant : « ils n’étaient pas au courant » Mais si !

Dans le cinéma d’ Arthur Lamothe... Mais est-ce qu’aujourd’hui on n’est pas plutôt dans des préoccupations plus larges que la seule résistance culturelle au modèle dominant ?

Évidemment, mais c’est beaucoup en théorie et très peu en pratique. Certes, on prend conscience. Mais est-ce qu’on change les choses ? On va faire quoi, un gouvernement mondial ? C’est comme s’il y avait une dissociation entre ce qu’on sait et ce qu’on devrait faire. Et ça ne se rejoint pas. De plus, on constate que dans notre société de consommation dont l’information est devenue aussi un produit de consommation, dont l’énergie du big data, c’est à dire la circulation en temps réel de l’information. Donc cette circulation d’information là devient aussi un objet de consommation. Alors compte tenu de cette situation, est-on devenu plus écologistes ?

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Ça, c’est ce que tu traduit très bien par la bande sonore du Fond de l’air, avec ce bruit permanent des médias, le brouhaha insupportable de l’information en continu que nous subissons et dont l’épidémie a renforcé la teneur catastrophiste. En parallèle, tu utilises la Go-pro qui a tendance à donner un effet 360, hyper-réaliste. L’alliance des deux est très anxiogène. Mais je ne l’ai vu qu’avec la distance produite par le petit écran...

Oui, il y a des gens qui sont sortis du film car c’était trop difficile pour eux. En salle, le son est beaucoup plus fort. On a beaucoup joué sur les basses des basses, ce qu’on appelle des sub-bass en anglais, pour écraser le spectateur. C’est vraiment un film de colère.

En effet, j’ai eu l’impression que tu cherchais à perturber le spectateur, jusqu’à le rendre malade...

Oui, c’était l’idée. Ce sont des énergies qui me plaisent. J’aime beaucoup les énergies limites, les musiques très hardcore, comme ce que j’écoutais quand j’étais adolescent. D’ailleurs, j’en écoute encore. J’aime ces expériences avec des sensibilités très tranchées, très directes, très fortes. Mais le film a été très peu montré parce que la Covid est arrivée et toutes les sorties, même en festivals, on été plus ou moins avortées...

Et dans les endroits ou il a été présenté, il s’agissait de quels types d’événements ou surtout, de quels lieux ?

La première a eu lieu aux Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal (RIDM) fin novembre. Après, la Covid est arrivée fin février donc

Quelle était la configuration pour cette installation ?

C’était dans une salle, dans une grande salle. Mais c’était intéressant parce que ce film pose des limites : jusqu’où tu peux aller en provoquant le spectateur, tout en t’assurant qu’il va rester dans la salle ? Parce qu’il y a un moment où peut-être il va dire : « Ça suffit je rentre chez moi, je ne suis pas venu ici pour vivre ça ! ». Et ce que j’ai réalisé en faisant quelques autres projections, notamment dans les CEGEP et les universités, c’est que le film plaît beaucoup aux jeunes. Jusqu’à maintenant le film a été peu vu, mais on a eu de très bonnes critiques. Mais c’est un film polarisant, c’est sur. ! Sur grand écran, c’est un assaut. (rires) Je ne m’attendais pourtant pas à des réactions si extrême, parce que moi-même, je ne suis pas aussi sensible que certains spectateurs de cinéma. Je suis capable d’en prendre beaucoup.

Il y a peut-être un procédé d’accoutumance du fait du faire ?

C’est plutôt une sensibilité. J’aime les énergies très agressives.

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Le fond de l'air (Simon Beaulieu, 2020)

Alors, il y a aussi ces images fantomatiques, qui sont plus reposantes, créées avec cette fameuse caméra thermique. Ça m’a fait penser à l’après anthropocène. Ça m’évoquait aussi les ombres portées à Hiroshima (il acquiesce), aux corps liquéfié par l’explosion de la bombe chez Peter Watkins, un film où lui aussi voulait anticiper en dénonçant, en faisant ressentir. Il était déjà dans cette colère et cette même énergie là.

Oui. On a essayé de recycler un peu l’esthétique du cinéma d’épouvante, avec le personnage avec le masque, les figures… Il y a un coté un peu adolescent dans Le fond de l’air, qui ne se prend pas au sérieux. On essaie de s’amuser.

Un côté provocateur...

Un petit peu. Les figures pour moi étaient un peu comme des monstres, des zombies, des philo-spectrales... Et y a aussi tous les autres personnages, ceux qui deviennent de la lumière. Il y a l’écrivain français Eric Sadin que j’aime beaucoup, qui écrit des supers livres. En entrevue, il parle beaucoup du post-humanisme, d’Elon Musk, des humains de demain. C’était ça aussi l’idée : les humains de demain. En fait, je voulais faire un film sur la saturation en utilisant la saturation. Dans une séquence au milieu du film, il y a 450 images en 7 minutes ! Donc je voulais essayer de transmettre dans une salle de cinéma cette impression du quotidien que nous donnent les médias. On va voir sur Instagram, on écoute une nouvelle en même temps, on a 12 slides ouvertes sur notre ordinateur… On est dans une saturation sensorielle ! Et je voulais transmettre ce jeu-là au cinéma en jouant avec la persistance rétinienne, parce que quand tu fais du scintillement, tu crées un choc. Bref, je voulais faire un film dans lequel j’utilise les armes du siècle contre lui-même. Voilà l’idée générale.

Moi j’y voyais comme des univers parallèles… Tu parlais d’Husserl et des objets temporels. Ici, on chacun des slogans énoncé par les voix est un peu comme un objet temporel. Quel est ton rapport à ces objets temporels, mais d’abord plus généralement, à la question du temps ? Est-ce qu’on est bloqués dans ce temps-ci ou comme le voient certains, on évolue plutôt dans un feuilleté temporel ?

Tu veux parler des multivers ?

Oui.

Écoute, jusqu’à preuve du contraire, les théories de physique quantique, je trouve ça fascinant. Peut-être que se concentrer sur cet univers-ci serait la meilleure des choses pour l’instant. (rire) Mais tu as parlé d’Husserl suite à mon article dans 24 Images… Moi ce qui m’intéresse là-dedans, c’est que cet objet temporel prend possession de l’esprit de la personne pendant le moment où la personne doit consommer l’objet. Et donc, ça veut dire que pour la première fois de l’Histoire de l’Humanité, tu as des objets qui peuvent occuper l’esprit des gens pendant une durée que tu ne peux pas arrêter. Tu fais un basculement de conscience, c’est à dire que quand tu regardes un film, tu n’es plus toi-même, tu es dans le film. Tu deviens le film, donc toi-même tu es envahi par un autre univers, par un autre cerveau qui n’est pas le tien.

Dans son dernier film Le Livre d’images, Godard dit en off « Je parle la langue d’un autre ». La projection était sous forme d’installation où il jouait beaucoup aussi sur les fréquences, l’image et l’écran télé, et il y avait l’idée que justement aujourd’hui, la langue n’est pas le langage et que ce qu’on dit ne nous appartient plus vraiment. Ce qui semble te rejoindre...

(pas convaincu) Oui... Ce que je veux dire précisément, c’est que du moment où je peux être occupé par un média, que ce soit par une émission de télévision, un spot publicitaire, un film ; ces forces-là, lorsqu’elles sont utilisées par le système économique capitaliste de marchandisation, ont tendance à me transformer, à me modéliser comme futur consommateur. Et de la même façon qu’on va occuper des pays, maintenant des objets temporels occupent notre esprit, et ça, ça m’inquiète énormément. Parce qu’occuper un esprit, ça peut être extraordinaire, ça peut être fulgurant. Quand tu regardes Miron dans un film, on peut te donner un souffle révolutionnaire, te transmettre une envie de vivre. Mais on peut aussi à l’inverse te transformer en matière apathique en te montrant autre chose. Et je m’interroge beaucoup sur comment le cinéma et la consommation de masse, les séries télé, la quantité d’images invraisemblable qu’on regarde tous les jours, est entrain de pacifier les appareils psychiques humains. Ça me rappelle une phrase de Stiegler où il compare les humains à des limaces. Il dit : «Nous sommes aussi des limaces et nous pouvons très bien redevenir des limaces ». Des mollusques décérébrés dans lesquels il n’y a même plus de système nerveux ! Or l’humain est toujours en redéfinition de lui-même, donc ce que sera l’humain dans 50 , 100, 200 ou 300 ans… C’est en ce sens que m’intéressent les objets temporels de Husserl.

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Par rapport, à l’influence de toutes les images narratives, est-ce qu’il ne faudrait pas chercher à développer les capacités d’analyse de l’image de chacun et ainsi, amener tout spectateur à pouvoir choisir ou pas, de prendre de la distance avec ce qu’il consomme ? Ne pourrait-on pas ainsi rendre au cinéma sa capacité de produire de la pensée – comme c’était le cas à l’époque du cinéma muet et ce, avant même de chercher à produire des discours politiques et critiques ?Parce qu’aujourd’hui en France, les cultural studies tendent à laminer ce discours. On entend beaucoup dire qu’il faut laisser tomber l’esthétique car toute opinion de n’importe quel spectateur se vaut. Il me semble qu’au contraire le cinéma avait commencé à développer notre capacité de regarder et ce serait dommage de s’arrêter quand nous ne sommes encore qu’au stade embryonnaire...

Tu parles d’une dynamique où le cinéma aurait une sorte de personnalité formelle ?

Au langage cinématographique dans sa forme concrète. Comme outil, il nous permet de réfléchir à la nature même des images et je pense qu’aujourd’hui les gens ne l’utilisent plus beaucoup. Et il me semble que plus on consomme de la série télé, de la narration, moins on s’intéresse à la nature de l’image...

Je pense qu’on est très très en retard politiquement sur l’analyse des effets que cause la consommation massive d’images sur l’espèce humaine et sur le cerveau. De la même façon que à un moment on a réalisé que les cigarettes pouvaient donner le cancer, on a réalisé que le sucre, le sel, le gras en grande quantité étaient nocifs pour le système humain, je pense que dans quelques années, si l’humain ne veut pas foncer dans le mur, on va se rendre compte que la consommation massive d’images a des conséquences néfaste sur le développement humain. Notamment, chez les enfants, mais il y a des problèmes aussi chez les adultes avec des troubles de l’attention. Je lisais une pédopsychiatre qui écrit des livres très intéressants et qui s’appelle Maryanne Wolf, qui parlait de la corrélation entre la consommation d’images trop jeune, par exemple chez les enfants de 3 ans et l’augmentation du taux d’autisme, pour plein de raisons très complexes. Je pense qu’on est tout simplement très en retard et qu’on va avoir un jour la même réflexion sur l’image que la réflexion qu’on a aujourd’hui sur la cigarette ou sur la consommation d’aliments nocifs pour la santé. Je pense que consommer massivement trop d’images dans un certain cadre, c’est excessivement néfaste pour le système nerveux humain. Et puis, ça crée de l’angoisse...

Mais dans ce cas ça voudrait dire qu’il faudrait qu’on produise moins, que les cinéastes eux-mêmes produisent moins finalement…

Oui, c’est là où le politique rejoint l’esthétique, c’est la croissance. Peut-être qu’on produit trop...

L’accélération…

L’accélération, puis la quantité d’images qu’on consomme tous les jours. Pour moi, c’est un peu l’angle mort des théorie environnementalistes. on va beaucoup critiquer la consommation matérielle, mais quelqu’un qui consommerait par exemple 75 heures de série par semaine, on ne verra pas ça comme une forme de consommation. Alors que c’est de la consommation !

Il y a quand même des gens qui parlent de la dématérialisation et du coût environnemental du numérique…

Oui, certains intellectuels, mais pas dans la population. Ce n’est pas encore dans la culture populaire, ni débattu au parlement.

En France, on veut imposer très vite la 5G et cette nouvelle révolution industrielle qu’on nous promet...

C’est peut-être ça qui me fait peur, la vitesse à laquelle la décision se prend est telle qu’on a pas le temps de délibérer collectivement.

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde (Simon Beaulieu, 2014)

On rejoint Barbara Stiegler et sa réflexion sur la démocratie en temps de pandémie, parce que la démocratie tout court… Par contre ce qui est intéressant dans l’époque qu’on traverse en ce moment, c’est que le système Hollywoodien traditionnel, le rouleau compresseur Hollywoodien, se retrouve finalement entre parenthèses. Alors pas sur Netflix, Amazon et certaines plateformes qui explosent et dévorent le marché, mais au moins avec l’arrêt des productions Marvel qui laminaient le marché mondial depuis quelques années, on échappe aux sirènes du neuro-marketing. Mais à travers les mots d’ordres globaux de la communication des gouvernements et des institutions, la banalisation d’un nouveau vocabulaire, on semble arriver à la pacification généralisée de l’appareil psycho-moteur dont tu parlais dans 24 Images. Barbara Stiegler dit qu’on ne vit pas une pandémie puisque finalement, même l’OMS finit par récuser le terme, mais qu’on vit bien « en pandémie », dans cet état mental qui finalement nous interdit de penser ce qui est en train de se passer. Est-ce que c’est l’addition de tous ces phénomènes qui fait qu’on est aujourd’hui tous anesthésiés dans un grand nombre de pays ?

Tout à fait. Anesthésie c’est le terme. On est un peu en attente de quelque chose, en ne sachant pas trop ce qu’est cette chose. Mais c’est très mystérieux, je doit t’avouer que j’ai aucune idée de la façon dont les choses vont évoluer. Au Québec en tout cas, ce que ça met en lumière, c’est que la crise – appelons ça la crise sanitaire – est un révélateur, et ce que ça révèle ici, c’est à quel point l’État est incapable de s’occuper de certaines choses très simples dont prendre soin des personnes âgées dans certains endroits comme nos CHSLD. Donc pour moi, l’État est devenu incapable d’accomplir sa tache primordiale qui est : s’occuper des soins. Notamment des plus démunis, des plus vieux, des malades... Si un jour, il y a vraiment une très grosse crise, par exemple environnementale, l’État en serait tout simplement incapable…

Les États !

Les États, oui, l’État occidental.

Peut-être qu’un jour on saura après coup qui a réussi à mieux respecter sa population...

Je dirais que c’est pire pour les petites populations. En France, vous êtes 67 millions, mais au Québec on n’est que 8 millions. On pourrait se dire que c’est plus facile à gérer pour nous d’autant que vous avez l’Union Européenne et c’est gigantesque. Mais chez nous, c’est assez étonnant que pour une si petite population, le gouvernement ne soit pas capable de prendre le dessus sur le mauvais traitement des personnes âgées malades. C’est ça qui m’a marqué. Mais effectivement, c’est occidental et généralisé. L’État moderne, l’État Providence va mal depuis 40 ans, depuis la révolution consommatrice des années 80. On arrive au bout de ce cycle où on a tellement coupé les crédits que des gens meurent par manque de soin.

Et toi, comment arrives-tu à travailler, comment survis-tu en confinement sur le plan de la création ? Vers quoi tu te tournes ?

L’arrivée de la pandémie a pas mal tué la vie du Fond de l’air qui n’est jamais sorti. Ceci dit,, je suis un privilégié parce que je m’apprêtais à vivre deux années d’écriture consécutives. D’une certaine façon, c’est bien tombé. Mais j’ai des collègues réalisateurs ou réalisatrices qui n’ont pas pu tourner. Les projets ont été repoussé et ainsi de suite. J’ai quand même de la chance d’être en écriture.

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Godin (Simon Beaulieu, 2011)

Est-ce que tu penses que ça influe sur ton processus créatif, sur l’écriture et comment ?

Moi j’étais quelqu’un qui aimait beaucoup aller travailler dans les cafés, me déplacer, bouger. Cette absence de mobilité et le fait que tu es toujours réduit à rester chez toi, travailler toujours chez toi, sans voir personne, sans voir tes amis… L’art se nourrit quand même du social, de la joie de vivre, du partage, mais là on est tous un peu dans notre bulle. À la longue c’est fatiguant ! D’autant plus qu’il n’y a pas de phénomène compensatoire… Mais je n’ai ni problème d’argent, ni de santé. Les gens autour de moi sont aussi en santé. Je crois que dans ceux qui vont mal je suis de ceux qui vont le mieux ! (rires). Ça me rappelle une phrase que Bernard Stiegler avait l’habitude de dire quand on lui demandait « comment vas-tu Bernard », il répondait « mal, comme tout le monde » (rires).