- Partagez

- prev

- next

Entrevue de Mon cinéma québécois en France

La vérité est belle à filmer : entretien avec Dominic Leclerc, cinéaste, directeur photo et monteur abitibien.

entrevue avec Pierre Audebert réalisée au festival Vues du Québec de Florac en avril 2023

Le plus discret du trio abitibien est avant tout le plus polyvalent, celui qui fait lien, le promoteur du territoire et des arts, le technicien et le chercheur aussi. De Béatriz Mediavilla à Alexandre Castonguay en passant par Kevin Papatie, Dominic Leclerc, c’est peut-être l’art de se mettre au service des autres. Aussi optimiste que militant, il est un prolifique créateur d’images qui sait enchanter le spectateur depuis son territoire. Rencontre fleuve en terre lozérienne au festival de Florac.

Dominic Leclerc au festival Vues du Québec de Florac- photo Dominique Caron 2023

Dominic Leclerc au festival Vues du Québec de Florac- photo Dominique Caron 2023

La programmation de Vues du Québec met en valeur un groupe d’artistes très soudés et très liés à leur territoire. Parmi tous ceux-là, tu es un peu l’ambassadeur de l’Abitibi-Témiscamingue. Ton plaisir à y vivre est communicatif à travers tes films et même dans toutes tes productions audiovisuelles.

Définitivement. C’est drôle parce que je n’avais aucun plan. En 2006, j’ai participé à un concours de création vidéo, le rallye Move media et je devais faire 10 reportages en 10 semaines dans 10 régions du Québec et ça, ça a confirmé ce que je voulais faire dans la vie mais je ne savais pas trop comment m’y prendre et je n’avais aucun plan de match prédéterminé.

C’est toi qui devait tourner tous ces films ?

Seul, avec un sac à dos. Ici, je viens d’en parler avec Julie Lambert, qui a fait la même chose que moi mais en 2007. Lawrence Côté-Collins aussi, donc cette année, nous sommes trois anciens de Move media ! En revenant de cette expérience là, c’est comme si ça m’avait donné une visibilité et à partir de ce moment, les gens ont commencé à m’appeler « J’ai besoin d’une vidéo pour ça... » C’est donc comme ça que ça a commencé et ça a été mon école, le concours, plus de faire ces contrats. C’est ce qui m’a permis d’acquérir de l’expérience puis de développer un savoir-faire, aussi avec l’idée de revenir dans ma région. C’est comme si inévitablement, quand tu arrives dans cette région, tu questionnes un peu ton territoire. Ensuite, c’est devenu très connexe à ma démarche.

Qu’est-ce qui est à l’origine de ça selon toi ?

Nous avons un festival de cinéma international à Rouyn Noranda et j’ai toujours été fasciné en voyant un cinéma marocain ou moyen-oriental. En voyant ces films, j’étais fasciné par le décor, parce que c’est autre chose. Là, il y a eu comme une sorte de révélation : « Dans le fond, filmer mon territoire, c’est exotique pour quelqu’un d’autre ». À partir du moment où tu as ce sentiment là en toi, ça rajoute un niveau de cohérence. Donc quand je filme ma ville, je me dis que je suis le cinéaste d’un autre pays pour d’autres gens. Je trouve que ça rajoute de la poésie. C’est comme si je pouvais voir les maisons autrement, les rues, la façon de vivre, j’essaie de la voir de façon pittoresque et originale, implantée dans le territoire et ça, ça donne du sens. À partir de là, c’est chouette car on peut raconter toutes sortes d’histoires, parler d’amour et de liberté dans ce territoire là comme à Paris, Tokyo, New York...

Axiomata (Béatriz Mediavilla, 2022)

Axiomata (Béatriz Mediavilla, 2022)

Tu travailles des formes très différentes. Le tract façon 5000 citoyens, le clip promotionnel régional qui emprunte des modes de cinémas presque expérimentaux (C’est beau comme c’est vrai). Tu essaies de garder cet aspect de terrain de jeu à chaque projet et de questionner de quelle manière tu vas pouvoir aborder un sujet ?

Oui. Un bel exemple dans tout ça, j’ai fait quelques publicités pour Subaru. Dans le fond, c’était un prétexte pour filmer ma région. J’ai trouvé ça drôle de faire ça pour faire une pub pour une voiture, ça m’a amusé de le faire le plus beau et le plus cinématographique que possible en filmant la région, les gens de Rouyn Noranda et de l’Abitibi. Ça m’a valu un bon commentaire, un peu étrange : « Hey, c’est le fun, ils ont fait venir une équipe de Montréal ! » Ils l’ont trouvée belle et ont pensé que ça n’avait pas été fait localement ! J’ai pris ça pour un compliment. (rire) Je suis assez occupé et j’ai la chance de choisir les projets qui m’intéressent. Quand un client m’approche, si je vois un terrain de jeu possible, du plaisir ou simplement la possibilité d’expérimenter quelque chose que je n’ai jamais fait, j’embarque ! C’est comme si j’étais payé pour apprendre. Récemment, j’étais en train de développer un projet avec la VR, juste un truc parallèle. Je ne pense pas que ça ait un grand avenir, je ne sais pas jusqu’où cette technologie va aller mais ça existe et c’était cohérent avec le projet sur lequel je travaillais. Là aussi, j’ai profité de l’argent du projet pour acheter l’équipement. Aussi, je suis rendu très autonome au niveau matériel. J’ai beaucoup d’éclairage, de caméras, de trépieds, un peu comme ma petite boite de production à moi. Chaque projet m’amène à ça, mais c’est aussi la région qui l’a permis ! C’est le défaut de sa qualité parce que les gens comme moi, à Montréal, ils vont louer. Ce qui est chouette quand tu loues, c’est que tu as toujours la dernière caméra, le dernier cri. Moi j’ai été obligé de m’équiper pour avoir une forme de liberté parce que je ne pouvais pas commencer à louer puisqu’il faut louer à Montréal, qu’il y a 8 heures de route et que cette journée là compte le plus souvent dans la location. Le contexte oriente donc beaucoup notre façon de travailler, c’est lui qui a fait que je me suis équipé et que j’ai aussi développé plusieurs cordes : je fais de la réalisation, de la direction photo et du montage. Dans les grands centres, tu finis souvent par être une seule chose. Parfois, on peut quand même avoir deux casquettes, mais en général, on se spécialise d’avantage quand en région on multiplie les rôles.

Tu as monté un blog avec Christian Leduc qui a produit un grand nombre de sujets courts. Parmi-ceux-ci, Rencontre spécial Raoûl Duguay nous brosse un portrait passionnant d’une autre grande figure de la culture abitibienne et auteur d’une chanson…

Qu’on a chantée hier ! (La Bittt à Tibi) (rires)

Dans une très belle interprétation… Que représentait pour toi Raoûl Duguay ?

C’est drôle, je n’en ai pas le souvenir… J’ai fait un truc sur Raoûl Duguay ?

Et bien, il est sur ta chaîne Viméo…

Ah oui ! Mais ça ce n’est pas avec Christian Leduc… J’avais fait ça avec Télé Québec. Ça a été tout un défi à monter parce qu’à Raoûl Duguay, tu lui poses une question et lui peut parler pendant environ 48 minutes ! (rires) Le défi du montage a donc été d’essayer de ramener ça à un format plus court. Mais même si sa réponse est excessivement longue, ce qui est fascinant, c’est qu’il finit par fermer les parenthèses. Il en ouvre beaucoup mais il les referme. Il y a une structure. Des fois, on a l’impression qu’il s’en va dans une direction « stratosphérique » (rire) mais il finit par revenir. C’est un personnage important du folklore parce que la chanson La Bittt à Tibi est un hymne qui a voyagé à travers le Québec et que tout le monde connaît, donc ça nomme une région qui est méconnue au Québec et il devient de fait un ambassadeur pertinent.

Après, ce qu’il a fait dans sa carrière musicale avec l’Infonie ou même au cinéma puisqu’il y a réalisé Ô ou l’invisible enfant, est-ce que ce sont aussi des choses ancrées dans l’Abitibi ou il a aussi voyagé ?

Je ne sais pas quand exactement, mais il n’a pas passé sa vie en Abitibi. Il y est resté attaché. Quand on pense à Raoûl Duguay, on pense à l’Abitibi-Témiscamingue. Sinon, L’Infonie, c’est une belle proposition. D’ailleurs, le truc que je vais faire en VR est pour une exposition de Roger Pellerin, un artiste de lithogravure sur l’île Nepawa et c’est aussi l’illustrateur du disque L’Infonie.

Raoûl Duguay filmé par Dominic Leclerc

Raoûl Duguay filmé par Dominic Leclerc

L’île Nepawa, c’est une île sur un lac ?

Oui ! Il n’y a pas de côte en Abitibi mais il y a des grands lacs et c’est donc une grande île.

Tu utilises souvent le diaporama - j’en ai vu un sur la danse, un autre sur un cabaret en noir et blanc-, ce qui sous-entend de travailler particulièrement la bande sonore…

Oui et cette forme là est particulièrement intéressante car il y a quelque chose de moins intimidant pour les gens que tu approches. Je me suis d’ailleurs baladé avec un zoom comme le tien. Tu fais des entrevues audio et à travers celles-ci, Christian Leduc, qui est photographe, prenait des photos. Il y a une subtilité photographique. Ce ne sont pas des entrevues classiques avec Micro-cravate, caméra et éclairage car souvent il y a une catégorie de gens gênés par ce décorum là, tandis que quand c’est seulement le son, il y a une vérité qui arrive peut-être plus rapidement. Rouyn Noranda avait participé à un genre de concours pour être la capitale culturelle canadienne. Il paraîtrait que Rouyn Noranda avait été suggéré par le jury mais que le gouvernement conservateur de Steven Harper avait décidé de choisir une autre ville et de faire plutôt un truc sur la guerre. Ça avait soulevé une sorte d’orgueil à Rouyn Noranda, aussi la Maire de l’époque avait décidé de s’autoproclamer « Capitale culturelle » et avait débloqué des budgets pour les artistes. Il y a eu là quelque chose de très spontané. On écrit donc rapidement le projet de notre blog Vidéo photo artistique et on leur avait vendu l’idée qu’il y aurait au moins 12 topos photos, vidéos, textes… Ça en fait partie. On avait trouvé l’idée dans le New York Times qui faisait alors des diaporamas-vidéo. On avait trouvé ça super beau et on avait calqué l’idée .

Avec Béatriz Mediavilla, tu utilises également beaucoup le noir et blanc et comme elle, tu documentes la culture locale, autant une école de théâtre (Yes l’école est finie) que la Biennale de Rouyn Noranda (C’est possible) ou encore les artisans d’art (Noc le film). Ensuite, tu vas faire Culturat, qui est une sorte d’agrégation de plein de projets avec l’identité locale.

Oui, ce qui est chouette, c’est que finalement, à travers ces projets là et même si ce n’est pas toujours réfléchi, c’est que j’ai participé à la mise en valeur de la région. Et à chaque fois, ce sont des gens super bien intégrés dans leur milieu. Et j’aime aussi raconter plus que la commande. Avec Mathieu Lucchini, l’idée c’était au départ de parler de ses produits, mais finalement on est allés beaucoup plus loin. On a parlé de la relation avec la nature, comment réfléchir le temps puisqu’il amène une théorie super intéressante dans ce documentaire. Il dit qu’on devrait réfléchir en temps d’arbre et ça je trouve ça magnifique. Souvent on réfléchit sur quatre ans car les gouvernements sont élus pour 4 ou 5 ans. C’est donc du très court terme tandis qu’à l’échelle de la vie, notre passage est court. Quand on plante un arbre, on regarde autour et on réfléchit à ce qui va pousser, on est déjà dans cent ans. Ce qui est beau quand on le plante, c’est qu’on a une réflexion sur un moment où on ne sera même plus en vie. Ça nous met dans un certain état d’esprit. Politiquement, on devrait réfléchir comme ça. Donc je faisais la promotion d’un artisan et finalement on amène une réflexion sur le temps et l’écologie en général. Là, j’aime ça et je m’amuse en faisant ces contrats !

NOC le film (Dominic Leclerc)

NOC le film (Dominic Leclerc)

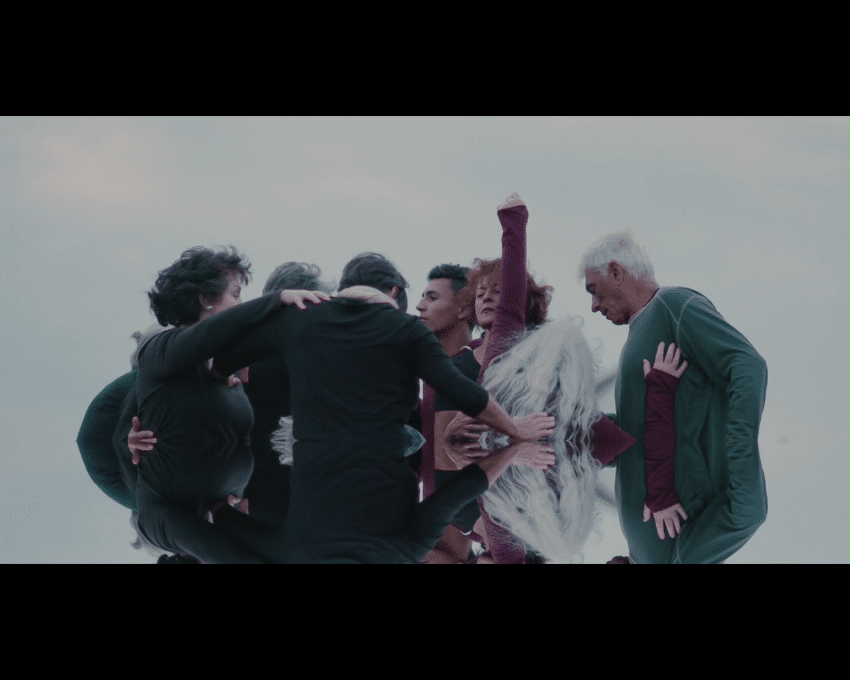

Peux tu revenir sur ta collaboration privilégiée avec Béatriz Mediavilla ? Comment se décident les choix esthétiques et quelle liberté te laisse-t-elle à la prise de vue ?

On va peut-être commencer par Danse avec elles. Là on a convenu assez rapidement qu’on allait tourner en noir et blanc pour toutes sortes de raison. Ce sont surtout des enfants en collants. C’est comme si ça amenait une distance et si ça enlevait toute possibilité de sexualiser les personnages de fillettes. On dirait que ça rend tout plus neutre, c’est très efficace. C’était la première fois que je faisais ça et là j’ai décidé de tourner en noir et blanc et il n’y avait plus la possibilité de remettre la couleur un jour, y compris sur mon écran de contrôle. j’ai aimé l’expérience que mon viseur soit en noir et blanc. Dans la façon de cadrer, il y a souvent des couleurs comme le rouge, le jaune, des couleurs qui vont accaparer l’écran et là elles disparaissaient. C’était donc plus une recherches sur la texture, les lignes… J’ai donc vraiment aimé tourner de cette façon là. C’est comme une autre façon de travailler. Pour ce tournage, l’idée était de s’effacer complètement. Après ça, pour le film Habiter le mouvement, que j’ai vraiment adoré tourner parce qu’il y a beaucoup d’intuition au tournage, c’est comme si le travail de caméra fabriquait l’histoire. Comme on est en mouvement qu’on est dans des corps, dans du vrai, c’est comme si la danse imposait une façon de filmer et qu’on ne pouvait pas l’intellectualiser. Ça se faisait vraiment de façon intuitive pendant la prise de vue.

Comme elle dit que son travail vient du territoire, j’imagine que le lieu joue aussi…

Exact. Après ce qui est fascinant, c’est que le chorégraphe Thierry Thyun Yang a la capacité de rendre les gens vraiment à l’aise, même les non-danseurs. Des fois après juste un après-midi de danse, le groupe était déjà très lié. Assez rapidement, je pouvais embarquer dans le groupe. C’était comme si j’étais moi aussi un danseur non professionnel dans cette chorégraphie de corps. À l’écran c’est puissant car c’est comme si le spectateur se retrouvait parmi les danseurs.

J’imagine que tu penses au « paquet », tout ce passage sur le toucher…

Oui, exact.

Ça produit en effet une drôle d’impression, c’est très curieux.

C’est rare qu’on se touche comme ça et ce qui est fascinant, c’est qu’il s’agit de gens qui ne se connaissaient pas et ont appris à se connaître dans l’heure. Deux heures plus tard, ils se touchent... Pour ces deux films là, j’ai travaillé le montage avec Béatriz. Ce sont vraiment des films dans lesquels je me suis investi. C’est comme si je les avais faits. Peu importe le rôle qu’on me donne, j’attaque le projet de la même façon que si j’en étais le réalisateur.

Habiter le mouvement - un récit en dix chapitres (Béatriz Mediavilla, 2020)

Habiter le mouvement - un récit en dix chapitres (Béatriz Mediavilla, 2020)

Tu as également collaboré avec Éric Morin, ici présent également, pour le clip des Breastfeeders.

En fait j’ai fait deux clips avec Éric, mais pas celui des Breastfeaders ! (rires) J’ai fait le clip de Desjardins, Si tu m’aimes tu, et aussi Groënland. Deux clips de Desjardins…

Après j’ai vu L’enjôlière…

Avec Éric également, c’était une coréalisation. Pour Groënland, c’était direction photo et montage. Je ne sais plus trop parce que finalement, c’étaient deux amis qui tournaient ensemble. Je pense qu'à la base , c’étaient des projets d’Éric mais finalement, il dit lui-même qu’il faudrait écrire « Co-réalisation ».

Le clip érotique avec les pelleteuses, c’est une idée du groupe ?

C’est beau hein ?

C’est abitibien comme idée non ? (rire)

Non, l’idée vient vraiment d’Éric, c’est un beau flash d’ailleurs… Là c’est vraiment l’expérience d’avoir filmé auparavant de la danse qui m’a aidé.

C’est très réussi.

Et ça vient aussi des deux danseurs professionnels qui se sont emparés de l’idée. Ce qui est drôle aussi, c’est le conducteur de pelle. Cet ouvrier qui travaille dans des carrières, lui, il a vraiment vécu quelque chose ! Il faut faire attention, on peut tuer quelqu’un, donc c’est très fort. Il y avait une telle sensualité et lui vivait ça de loin, dans sa cabine, ça a vraiment été une expérience ! (rire)

Oui, il y a un mix entre les corps et la machine…

Dans le couple, il y a un peu d’amour-haine. On le sent.

Clip L'enjôlière (Dominic Leclerc et Eric Morin)

Clip L'enjôlière (Dominic Leclerc et Eric Morin)

Tu as développé des sujets de plus longs formats. Toujours au service de l’Abitibi pour Culturat, que j’ai trouvé très intéressant et qui documente un projet culturel d’une ampleur inédite, véritable ciment politique de la région et qui touche la quasi totalité des municipalités. Ça passait par la reconnaissance des cultures anishinabe et algonquines puisqu’il y a une forte représentation autochtone en Abitibi. Tu en étais où de ta relation aux autochtones ? Tu en fréquentais ? Tu avais déjà filmé des choses ?

Je dirais que le vrai legs de Culturat, c’est celui d’une démarche encore plus intégrée avec la mise en valeur de la culture anishinabe sur le territoire. Suite au tournage et à la démarche Culturat, j’ai fait beaucoup de trucs avec les Premières Nations. Premièrement, je me suis lié d’amitié avec Kevin Papatie, qui est un réalisateur de Kitcisakik. Avec Kevin, on a fait le tour de toutes les communautés autochtones de la région pour documenter différents événements ou différentes pratiques culturelles qui méritent d’être portées à l’écran. Il n’y a pas beaucoup de Témiscabitibiens qui ont fait le tour de chacune des communautés, c’est donc un privilège d’avoir pu faire ça avec Kevin. Il y avait un vrai échange parce que nous étions deux là dedans, avec une histoire différente évidemment. C’étaient des coréalisations et ce sont des documents qui vivent encore bien sur le territoire avec les anishinabes qui regardent ces reportages là. C’est ça qui est bien avec le cinéma, c’est que ça a vraiment un grand pouvoir émotionnel, mais aussi pédagogique. Il y a aussi le sentiment de faire œuvre utile, en toute modestie, mais c’est quand même gratifiant. C’est aussi un privilège d’avoir pris contact et de m’être approché des Premières Nations. Après, je ne peux pas dire que je sois un expert.

Quand je regarde des films autochtones, je sens une approche différente, souvent liée à la spiritualité, à une manière de capter l’environnement plus sensorielle, notamment dans les films de Kevin Papatie qui sont très poétiques. Est-ce que tu penses que ça a nourri ton inspiration ou que ça t’a apporté quelque chose au plan esthétique ?

Oui vraiment, et c’est aussi une poésie ludique. Est-ce que ça a changé ma façon de tourner ? (il réfléchit et enlève son blouson) J’ai peut-être un petit côté autochtone car je ne suis pas quelqu’un de stressé. Si ça ne se passe pas comme prévu, ça ne m’inquiète pas, je vais faire avec et des fois c’est meilleur. Je ne sais pas qui m’a donné ça, mais c’est vraiment en moi. Là dessus, je me retrouve proche de certaines dynamiques propres aux Premières Nations. J’ai une anecdote… J’avais été faire un tournage avec Kevin dans une érablière traditionnelle près de Kitcisakik. En parallèle, il y avait une fête spirituelle pour la mort d’une coucoume du village - les coucoumes sont les âinés. On est donc montés sur cette espèce de montagne, car l’hérablière était comme sur une montagne et il fallait y aller en skidoo. Sur le bord de la route où on attendait le skidoo qui faisait la navette, il y avait des fauteuils roulants dans la neige. Je me disais que c’était drôle de voir ça. Le skidoo vient donc nous chercher et on remonte là-haut. À ce moment là, je réalise que tout le village est là. C’est pourtant loin dans la forêt mais ils avaient même amené les aînés qui ont des difficultés pour marcher. Ils les ont mis sur un traîneau en skidoo. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Je ne sais pas comment ça se passe en France mais chez nous, les personnes âgées sont dans des résidences spécialisées. Et de penser à les amener en moto-neige sur une montagne aussi éloignée, ça arrive peut-être des fois, mais là, TOUS les aînés étaient là et il y avait quelque chose de super beau.

Ça dépend en effet de la place qui leur est accordée…

Exact ! On fait donc la journée, c’est super beau et quand on redescend, on arrive en bas et là je vois les aînés propriétaires des fauteuils roulants en question et c’est comme une scène surréaliste où on essaie de les amener jusqu’à une voiture mais les fauteuils roulants dans la neige, ça cale, ça défonce. Là, il y en a un qui essaie de transporter un homme âgé et qui tombe dans la boue. Tout ça était vraiment surréaliste ! (rire) Tout le monde en rit et trouve ça drôle, même celui qui est plein de boue. Tout le monde est vraiment dans l’humour et là je pense à la caméra qui est rangée dans le coffre et que je ne peux atteindre. Je me dis « Quelle belle scène à filmer ! » Je me retourne et je vois Kevin avec sa plus petite caméra et je me dis « Cool, Kevin filme ». Et puis je regarde comme il faut... Il filmait dans les airs (rire) et je me retourne et pendant cette scène surréaliste, Kevin lui était en train de filmer la Lune. « Waow ! » Tout ça était magnifique. Il a trouvé la Lune belle et l’a filmée. Pour lui, ce qui se passait là était normal, une simple scène du quotidien et pour moi, une scène surréaliste, d’une autre dynamique culturelle. Cette anecdote a plein de niveaux de lecture mais elle m’habite souvent. Elle fait partie des expériences simples, marquantes.

Culturat (Dominic Leclerc)

Culturat (Dominic Leclerc)

Toujours dans Culturat, il y a cet échange entre une danseuse contemporaine blanche et un danseur traditionnel dans une très belle séquence qui montre bien l’enrichissement mutuel que crée ce projet et son état d’esprit et cette question : « Est-ce qu’un dialogue c’est sincère, c’est réel ? »

Hummm ! Elle est est magnifique cette scène là, je pense que c’est le cœur du film. Ça devient sa raison d’être. Ça fait « Clac ! » C’est comme si on voyait l’intention au départ de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et c’est beau de voir comment évolue une intention. Et là « Paf! », la question autochtone entre. Parce que comment peut-on parler d’identité en Abitibi-Témiscamingue sans parler de la question autochtone ? Et là, on ouvre une boîte. Wouf ! Ce que j’aime dans ce moment là, c’est que ça reste deux humains, une femme, un homme et ça explique beaucoup de choses en assez peu de temps. Cette scène me paraît très précieuse. André-Anne danse avec des écouteurs, dans le silence et l’autre danse avec la musique, il y a là comme un clash. En soi, leur performance est extraordinaire et tout le discours d’André-Anne et la réflexion qui a suivi, qui a accompagné cette collaboration, est pertinente. Parce qu’en effet, on ne parle pas le même langage. Le temps n’est pas le même, ni les ambitions. En même temps, c’est un peuple à reconstruire car ce qui s’est passé est grave. Ils ont détruit plus d’une génération et ça, ça a un impact sur les enfants d’aujourd’hui. C’est terrible. Même si je me suis rapproché et que j’ai tourné dans les communautés de ma région, je ne peux pas du tout prétendre que je suis un expert et je ne suis pas habité par un projet en lien avec les autochtones. Si ça arrive, je vais le prendre à bras le corps, mais je ne me vois pas initier un futur projet. À moins qu’il y ait une cohérence. La vie m’a apporté des projets qui ont construit une cohérence mais initier un projet qui parle des Premières Nations… - ce qui est une question que l’on se pose beaucoup alors que ce qui est pertinent, c’est de se dire qu’il faut que ça vienne d’eux.

En même temps, les conditions de création sont chez eux plus longues et plus difficiles. Je sais que la mise en place du projet de long-métrage de Kevin Papatie prend beaucoup de temps.

C’est ça, c’est un autre rythme.

Cette scène a été tournée après ton voyage avec Kevin ?

Avant. Non, ce n’est pas vrai, parce qu’en fait ça a été long le tournage de Culturat. C’est une démarche que j’ai suivie sur plusieurs années donc je pense qu’entre temps, je suis peut-être allé faire des trucs avec Kevin.

Il y a une dimension un peu jumelle, ta rencontre avec lui, ce duo…

Oui. As-tu déjà été dans un Pow-wow ?

Non.

Il va falloir que tu viennes en Abitibi ! (rire)

Culturat (Dominic Leclerc)

Culturat (Dominic Leclerc)

Alors que fait-on dans un Pow-wow alors qu’on n’est pas indien ?

Alors on le voir dans Culturat, c’était le deuxième Pow-wow de Pitoggan alors que là ils en sont rendus à la septième édition. À la base c’est aussi un événement qui sert de vitrine. C’est un événement de dialogue, pour créer de la proximité. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils gardent des moments très spirituels. Ce qui est cool dans un Pow-wow, c’est qu’il y a comme un MC qui explique. Il y a quelque chose de très pédagogique donc c’est bon, il ne faut pas avoir peur d’y aller, ça s’adresse autant aux anishinabes qu’aux visiteurs. Ce qui est intéressant, c’est que dans les situations spirituelles précises, ils vont dire « OK, pour cette danse là, aucune caméra, aucun téléphone ».

Quand tu vas au Pow-wow, tu danses aussi ? Ou sinon comment te connectes-tu au truc ?

À Pitoggan, il y a des danses spécifiques où ils invitent tout le monde et des danses où ce sont seulement les danseurs invités. Donc oui, je me suis prêté au jeu d’aller participer dans le cercle. Souvent, j’y suis aussi allé pour tourner. Mais on ne peut pas être insensible à ça, il se passe un truc là, il y a beaucoup de niveaux d’émotions qui sortent. Les chanteurs et les tambours sont tellement puissants ! Les voix (il crie en sourdine) « Ya wah.. ! » C’est vraiment fort. Il y a plusieurs groupes de musiciens qui jouent chacun leur tour et souvent, et ce qui est beau aussi, il y a comme un réseau. Ça va être le groupe de Lac Simon qui vont jouer les Screamings pour la prochaine danse et après on va changer, mais avec une intensité incroyable. De toutes façons, personne ne pourrait faire un Pow-wow tout du long, c’est trop exigeant au niveau de la voix. Tout ça pour dire que mon histoire avec les Premières Nations n’est pas finie puisque j’habite le territoire qui techniquement est le leur. Même pas techniquement, c’est ce qu’on appelle un territoire « non cédé ». C’est donc une question qui va revenir mais je ne sais pas de quelle façon. C’est inévitable, mais je ne pense pas que ce soit moi qui vais l’initier. Ça va venir...

On ne peut s’empêcher de s’interroger sur la participation et le soutien financier d’entreprises dont la finalité est la productivité et le profit. Est-ce que d’accrocher une toile d’un peintre autochtone sur la façade, ça les conscientise sur les problématiques de ces communautés et sur leurs propres actions au point de les remettre en question?

Je pense que c’est un mélange de tout ça. Oui, il doit y avoir un peu de naïveté. Après ça, d’acheter les droits d’un tableau d’un artiste autochtone, Frank Polson… Ben c’est toujours bon pour un artiste de vendre un tableau, lui était ravi. Ça fait une sorte dexposition. Après çan sur l’œuvre en tant que telle, ce que je trouve particulier, c’est qu’ils ont mis des logos dessus, c’est étrange et on dirait que ça dénature le rôle de l’art. Sinon dans la démarche de Culturat, il y avait à la base l’idée de conscientiser les entrepreneurs, les hommes et femmes d’affaires et de leur faire penser à approcher des artistes pour simplement sortir du cadre et ça c’est sûr que c’est bon. La démarche a quand même réussi et aujourd’hui il y a une prolifération à Rouyn Noranda de fresques murales et j’ai des amis qui chaque été, sont très occupés car ils vont faire souvent deux, trois ou quatre fresques durant tout l’été. C’est quand même chouette et ça ajoute un décor urbain. Mais au delà du décor, un artiste est aussi là pour créer une réflexion. Quand c’est une commande, ça dépend de l’ouverture des entrepreneurs en question. Inévitablement, il va y avoir un dialogue entre l’artiste et l’entreprise et même si c’est une commande, on en revient à ce que je fais dans le cadre de mes contrats, j’essaie de trouver un terrain de jeu, de trouver le moyen de servir mon client tout en trouvant quelque chose qui me parle à moi. Après, je ne peux pas parler pour les artistes muralistes de Rouyn Noranda mais j’ai l’impression qu’ils sont dans cette zone là. C’est aussi l’occasion de se perfectionner au niveau technique. Moi je vois ça très positivement, même si c’est sûr que des fois il y a des questions éthiques. Là ce qui est bien c’est que les entrepreneurs sont concients du prix, ils vont payer un salaire honorable. Mais est-ce que d’accrocher une œuvre autochtone sur un bâtiment, ça fait de la conscientisation ? Non ! Je ne pense pas. Celà dit, ça met une présence, de le voir tous les jours… Desjardins a fait un film qui s’appelle Le peuple invisible, donc c’est peut-être un petit morceau de visibilité. Il pourrait même y en avoir encore plus.

Culturat (Dominic Leclerc)

Culturat (Dominic Leclerc)

Même si la culture génère un gain économique, n’est-ce pas un peu naïf voire schizophrène dans une région fortement impactée par l’industrie minière et son paternalisme éducatif que nous avions évoqué notamment avec Éric Morin? Comment Culturat parvient à échapper à cette récupération ?

Je ne suis pas sûr que Culturat ait eu un impact là-dessus. Moi j’étais plutôt un observateur de la démarche, puis ensuite j’ai réalisé ses publicités, mais les minières étaient des entreprises comme les autres et ont été approchées pareil pour leur dire « Pensez aux artistes ! ». Mais je ne sais plus s’il y a eu tant de trucs que ça faits avec les mines. Après ça, ils ont l’ambition d’être de bons citoyens corporatifs, ça j’y crois. Ce sont les gens de la région qui travaillent pour l’industrie minière et ces gens-là aiment leur région. Mais le monstre industriel est au-dessus des employés. Les gens de la communication ont souvent des équipes avec des noms genre « le lien avec la communauté ». Ce sont vraiment des gens qui croient améliorer la situation et ils sont contents de financer un événement culturel ou sportif, ils sont vraiment de bonne foi pour dynamiser le milieu. Ils sont aussi conscients qu’on est en pénurie de main d’œuvre dans la région donc si les festivals sont en santé, ça peut attirer les gens dans la région que le milieu culturel soit dynamique. Ça c’est super. Ce qui est problématique, c’est que malgré la bonne foi, ça crée une omerta. Quand une minière donne à environ 75 % des organismes, qu’il ya des gens de la compagnie dans différents conseils d’administration de trucs importants, c’est difficile de critiquer. C’est insidieux, particulièrement à Rouyn Noranda où ça crée un peu l’effet du syndrome de Stockholm. Nous sommes face à une industrie qui pollue la cité mais comme elle nous donne beaucoup, il y a des gens qui n’osent pas parler et cette relation là est vraiment particulière. En même temps, on est contents de le recevoir l’argent. Ça crée de la complexité au niveau humain et social.

Toujours dans le film sur Culturat, il y a de belles images contemplatives ou des choses assez étonnantes comme la cuisson traditionnelle des volailles chez les anishinabes.

Ça, c’est la meilleure façon de manger de l’outarde ! C’est extraordinaire. C’est toute une technique : ils font des petits feux dans une tente. L’idée c’est de garder les feux très bas mais ça fait beaucoup de boucane. (fumée) C’est aussi une façon de fumer la viande. C’est un peu comme un méchoui mais ici les outardes sont attachées par des cordes. Ils font tourner les cordes pour égaliser la cuisson. C’est vraiment bon. Justement, j’ai filmé ça dans un Pow-wow. Ça fait partie des traditions qui ressortent lors des Pow-wow et qui permettent aux gens des villes comme Rouyn, Val d’or, Amos ou La salle de découvrir la culture anishinabe, la façon de faire, l’alimentation. Quand tu goûtes ça, tu dis : « ça y est, je veux vivre dans une réserve ! » (rires)

Par ailleurs les interventions de l’anthropologue Serge Bouchard sont passionnantes et très positives. Tu connaissais déjà ses travaux ?

Oui mais tu sais, au Québec, Serge Bouchard est un monument. Un monument récemment décédé d’ailleurs. C’est un amoureux du territoire, un des premiers et quelqu’un qui a beaucoup parlé des autochtones. C’est aussi un grand critique de la bureaucratie et du fonctionnariat qui perd le sens des choses. Un jour, le gouvernement du Québec a donné des numéros aux régions : la région 08, la région 13… Comment ne pas tuer un peuple quand tu donnes des numéros à des régions ? C’est un vrai anthropologue humain, il est capable de parler de la table à dîner pendant dix minutes et à travers cette table, de raconter l’histoire du Québec. Il y a une façon de ramener ça à quelque chose de simple et d’évoquer quelque chose de plus grand que nous. Donc de l’avoir dans le documentaire, c’était un cadeau. Il était de passage pour donner une conférence dans le cadre de la journée dialogue où on a vu les deux danseurs. Son point de vue était important, un peu comme s’il venait à la fin du film pour ajouter un peu de cohérence et de sens à tout ce qu’on a vu. C’est un peu didactique mais en même temps c’était pertinent de le faire comme ça. Après avoir vu les scènes de danse, son point de vue devient vraiment important.

Pour nous chez nous (Dominic Leclerc, 2021)

Pour nous chez nous (Dominic Leclerc, 2021)

Tu es beaucoup plus critique sur le territoire dans l’alterdoc Pour nous chez nous qui contient à la fois de très belles images et une réflexion de fond sur la gestion des ressources locales et provinciales et les comportements des industries forestières et minières. C’est aussi un sujet de fond…

Ce qui aurait été bien pour ce film là, ça aurait été d’en faire une série de 4 ou 5 épisodes parce que c’est un vaste sujet. Finalement, on a mis tout ça dans le même film.

La réflexion globale est-elle issue de la pandémie ? À un moment donné, il y a une crise du modèle et on s’aperçoit que les ressources ne sont pas aux mains de la population mais seulement de quelques gros trucs et on développe à partir de là…

Oui, exactement, on est partis de ce constat. La pandémie nous a fait réaliser qu’on est hyperdépendants des canaux de distribution, des chaînes d’approvisionnement et à partir de là, j’ai développé le sujet par les ressources. À qui elles appartiennent ? Est-ce qu’on est « collectivement » propriétaires même si je n’aime pas ce mot là… Est-ce que les ressources servent le bien commun ? J’ai commencé avec l’eau, les terres agricoles, le bois, les mines… J’en oublie ! Les pêches. Et même si je l’aborde un peu moins, il y a aussi l’idée de l’immobilier. Le constat est assez sombre et de mettre tout ça dans le même film, ça fait comme une grosse charge. De réaliser que dès qu’il y a un espace de libre, on se le fait prendre. Il y a toujours quelqu’un quelque part qui voit la possibilité de faire de l’argent avec donc ça devient financier. C’est ça qui est glissant et dangereux, c’est que la finance n’est pas dans une logique d’utiliser cet objet là, que ce soit forêts, mines ou terres, dans son but premier. Parce que normalement, une terre agricole devrait servir à nourrir du monde alors que là ça devient un objet de spéculation. Donc le rôle premier n’est plus important. Dans un contexte où il faut réfléchir à une autonomie, ça me fait halluciner de penser que si jamais on ferme les frontières au Québec, on n’est pas capables de se nourrir par nous mêmes comme en ce moment. On n’a pas les compétences, on ne les a pas développées. Il n’y a encore pas si longtemps, c’était possible. Ce n’est pas non plus un film tourné vers la nostalgie du passé, mais c’est une réflexion sérieuse sur l’avenir. L’idée n’est pas de dire qu’avant c’était meilleur mais que le mode de vie que nous avons actuellement où on mange de tout tout le temps, des fraises en janvier, est un modèle basé sur le pétrole et sur le transport. Finalement, c’est un modèle beaucoup plus fragile qu’on ne le pense. La pandémie nous l’a montré, la guerre en Ukraine aussi. On est tellement dans un truc globalisé que des choses qui se passent à des milliers de kilomètres vont avoir un impact sur nos vies. La proposition du film, c’est de se dire que plus tu es capable de t’autosuffire en objets – et là on pourrait se poser beaucoup de questions sur notre surconsommation, on devient le plus autonomes que possible et donc moins dépendants et moins affectés par ce qui se passe à 10 000 kilomètres parce qu’on est capable de subvenir à nos besoins, de façon locale. Dans le film, il y a une réflexion qui vient d’Alain Deneault qui est super pertinent. Pour lui, ça a l’air très négatif, mais il y a eut-être moyen de le voir super positivement car il y aura inévitablement un krach. Est-ce que ça va être financier ? Est-ce que ce sera causé par une maladie. Je ne sais pas mais ce monde dans lequel on vit ne peut pas continuer comme ça comme on le voit avec le réchauffement climatique, l’écologie… Donc que va-t-il se passer quand il va y avoir ce krach ? Il y a de fortes chances qu’on se retourne vers notre voisin, vers la communauté de proximité. De savoir qu’en cas de drame ou d’événement géopolitique puissant, ce sera notre voisin, mais pourquoi donc ne pas le faire dès maintenant ? J’aime cette idée là qui donne du sens au local.

On ne parle pas de collapsologie au Québec ?

Non, je vais le googler ! (rires)

Habiter le mouvement - un récit en dix chapitres (Béatriz Mediavilla, 2020)

Habiter le mouvement - un récit en dix chapitres (Béatriz Mediavilla, 2020)

C’est un peu plus inquiétant… Sinon, ce n’est pas facile de s’attaquer à la financiarisation et à la marchandisation de toutes les richesses naturelles. As-tu rencontré des difficultés, des hostilités ou des tentatives de blocage durant la préparation ou le tournage ?

En fait, j’ai beaucoup aimé ma posture d’ignorant. Au début, c’est un peu intimidant comme sujet parce que je ne suis pas un économiste. Je me suis dit « Prend le comme une force ! » Ce que j’ai fait, c’est que j’ai vraiment attaqué le sujet en me disant « Je ne connais rien », puis je suis allé chercher des gens qui connaissent ces sujets plus précisément. Après ça, je n’avais pas la prétention de leur en remontrer, j’avais toujours la posture de celui qui apprend et c’est peut-être la meilleure façon d’être un bon passeur. Le but, c’est aussi que les gens comprennent mon film. Si j’atteins un certain niveau de compréhension pour pouvoir l’expliquer, alors je deviens un bel outil de vulgarisation et j’ai abordé ça comme cela. Après je n’ai pas voulu faire un film où par exemple, je voulais aller parler à un directeur de mines. Je n’ai pas voulu parler non plus avec un propriétaire de terres agricoles qui veut juste faire de la finance. Ce n’était pas ce film que je voulais faire, donc je suis vraiment allé chercher des érudits, des gens qui ont des réflexions sur un milieu particulier, des connaissances pour faire un portrait général. Après ça, j’avais aussi envie d’aller à la rencontre des gens qui vivent du territoire : un agriculteur, un pêcheur…

Ça c’est ton côté « alter doc ».

Exact, c’est une sorte de mélange, au départ un film pour la télé mais après ça j’ai quand même besoin d’esthétiser les choses, c’est un film qui est beau, qui a un rythme et avec lequel on voyage à travers le territoire québécois. C’est donc aussi une carte postale, parallèlement à un constat assez dur. Mais je voulais montrer à quel point on a un beau territoire et ça fait un effet de montrer un beau territoire qui nous appartient beaucoup moins qu’on ne le pense, ça choque. Après, le film finit quand même de façon positive avec les îles de la Madeleine où je présente l’idée suivante : est-ce qu’on ne pourrait pas réfléchir en insulaires ? L’insularité n’est pas un état d’esprit. Ça ne veut pas dire de se fermer aux autres mais de réfléchir, de se dire « OK, le territoire sur lequel j’habite a une frontière relativement humaine. Est-ce qu’on ne pourrait pas s’organiser du mieux qu'on peut en ayant des contacts avec les autres territoires. Ce qu’Alain Deneault dit justement à la fin du film : des îlots interconnectés et non une masse globalisée à l’échelle mondiale.

C’est l’avenir.

Je trouve qu’il y a ça ici, à Florac. Vous avez un supermarché mais avec beaucoup de produits locaux et puis les marchés, les boulangeries, les charcuteries...

Ça se fait assez simplement sur la nourriture. Pour le reste c’est moins sûr... (rire) Ces richesses, tu les montres, tu les célèbres par une mise en scène élégiaque. A contrario, tu utilises beaucoup les anamorphoses des immeubles vitrés, les effets vidéos qui créent des gouffres vertigineux pour évoquer ce monde ultra libéral.

J’aime explorer les technologies pour qu’elles servent. J’avais donc exploré la caméra 360°. En fait je l’ai achetée pour ce projet là car elle avait la possibilité de faire cette espèce de mini terre et je me suis dit que ça marchait bien pour parler de globalisation. Ça fait aussi référence à l’île et au monde globalisé car ça rapetisse aussi l’espace, comme si notre planète était toute petite, ce qui n’est finalement pas faux. On a toujours pensé qu’il était infini mais on vit dans un monde fini. Ça a donc été le fun d’essayer cet effet hyper gadget. Je trouve ça drôle parce que dans le fond, tous les effets peuvent avoir leur place. Ça fait vidéo-clip mais dans ce film là, ça créait du sens. C’est chouette d’autant que c’est une petite caméra mais ça fait un travail sympathique. Ça m’a aussi permis de tourner vite car durant ce tournage, on faisait beaucoup de déplacements. Je pouvais mettre cette caméra dehors et capter le terroir ou le territoire sans nécessairement descendre de la voiture.

Alex marche à l'amour (Dominic Leclerc, 2013)

Alex marche à l'amour (Dominic Leclerc, 2013)

Tu as nécessairement du faire beaucoup plus de plans que ceux nécessaires au départ à ton montage.

Oui, ça me fait du stock shot ! Je commence à avoir des images de partout au Québec dans mon stock shot personnel. (rire)

Un autre pôle important de ton travail c’est ta collaboration avec Alexandre Castonguay à qui tu avais d’abord consacré un reportage de ton blog Il pleuvait des oiseaux sur ses actions de lectures en milieu rural. Quand a commencé votre collaboration ?

Le début, ça a vraiment été Alex marche à l’amour. Nous on a grandi à cinq maisons de distance, sur la rue Perrault est à Rouyn Noranda. Mais il est un peu plus vieux que moi donc au départ, c’était plutôt le grand frère de mon ami. Lui est parti étudier le théâtre et moi j’ai un peu vécu à Montréal. Quand on s’est retrouvés tous les deux à Rouyn Noranda, il y a eu un intérêt pour faire quelque chose ensemble. La Marche à l’amour est partie de ça. C’était plus une intuition, de se dire « Hey ce serait le fun de faire des coups ensemble, on a des domaines qui se parlent. » Un réalisateur qui travaille avec un comédien, c’est un grand classique. Au début, on avait écrit une sorte de court-métrage. Alex avait écrit un synopsis, scénario et puis finalement on a abandonné cette idée là. Il est ensuite arrivé avec cette idée qu’il avait envie de marcher le territoire et d’apprendre le texte de Gaston Miron. Là on a développé le projet ensemble et fait une demande de subventions, une toute petite, 10 ou 15 000 dollars pour le mois, ce qui ne fait pas beaucoup. Ça ne suffit pas pour se payer, juste pour payer les dépenses. Finalement, on l’a eue et on est partis.

Toi tu ne marches pas à pied ? Il y a donc des frais de carburant.

J’ai quand même été à pied plusieurs fois et des gens venaient m’amener et me rechercher le lendemain. Il n’y a pas eu une seule fois où ça a été la même recette. C’est un film qui a tellement été fait avec une sorte de naïveté, beaucoup d’intuition. La première journée où on est partis pour marcher, on marchait et à un moment donné, je me suis dit qu’il faudrait bien que je sorte la caméra. Alors je l’ai sortie et j’ai filmé Alexandre. Mais là j’ai eu une angoisse et je me suis demandé : « Mais qu’est-ce qu’on est entrain de faire ? C’est quoi ça ? On va vraiment avoir de quoi faire un film avec ça ? » Je me suis vraiment mis à douter. Un gars qui marche sur le bord de la route, il y avait là quelque chose d’absurde. En même temps, on avait la croyance que le pèlerinage, le fait de marcher longtemps, créerait un état d’esprit et là-dessus, on ne s’est pas trompés pour Alexandre. En un mois de marche, il se passe quelque chose, on évolue… Après ça, le film s’est vraiment concrétisé après les premières rencontres. Il n’y a pas de rencontres scénarisées à l’avance. Là je me suis dit « Wow ! » ces rencontres là, spontanées, avec les gens sur le bord de la route, au gré du pèlerinage, dégagent une authenticité qui en ressort, grande, puissante, plus grande que nous. Et aussi d’aborder un sujet aussi grand que l’amour avec une personne sur le bord du chemin, il y a une poésie qui en ressort. Hier à la présentation du festival, j’ai vraiment été touché parce que c’était une belle salle pleine. Il y a quelque chose d’intemporel dans ce film et en même temps de très très artisanal. C’est un film de « bord de route », on entend tout le temps des voitures. Il est filmé avec des caméras d’une autre époque, mais il y a ici quelque chose de brut qui fait en sorte que ça se tient. Je regardais ça et je me disais que c’était bien monté ! (rire) Le paradoxe, c’est qu’autant on voulait vivre le pèlerinage, autant moi j’ai réalisé que je ne le vivrai pas. Un pèlerinage, c’est quand même un moment où tu es dans le moment présent et tu t’abandonnes. Or quand tu fais un film, tu réfléchis toujours au futur. Parce que tu te projettes. « Ah cette scène là va être bonne ! » Alors je sors la caméra et puis je filme. Là tu n’es déjà plus dans le moment présent mais dans l’appréhension de quelque chose. Comme des fois je devais revenir à la maison pour recharger les batteries et décharger les cartes, je me coupais constamment du pèlerinage. C’est clair que ça a quand même été une épreuve.

Alex marche à l'amour (Dominic Leclerc, 2013)

Alex marche à l'amour (Dominic Leclerc, 2013)

Pour ce voyage à pied on parle de combien de kilomètres, de combien de jours de tournage et de quelles contingences matérielles ?

On a marché pendant un mois sur environ 750 kilomètres, peut-être 800, dans ces eaux là. C’était en effet un défi technique. Comme on l’a dit tantôt, ma carrière a commencé avec le déplacement de Move media. c’est drôle parce que j’ai fait le tour du Québec avec Move media, j’ai fait le tour du Québec avec Pour nous chez nous et le tour de la région avec Alex marche à l’amour, je l’ai refait avec Culturat, donc il y a vraiment quelque chose dans le mouvement.

Tu n’arrêtes pas de tourner…

Je tourne et beaucoup en déplacement sur le territoire.

C’est un peu méditatif !

Oui, je tourne en rond... (rires) à chaque fois. Donc cette façon un peu légère de tourner a toujours été en moi. Là par exemple, je m’en vais tourner une pré-interview à Montpellier qui va peut-être devenir un documentaire. J’ai une toute petite caméra et un micro. Ces caméras là se sont beaucoup améliorées. Celle avec laquelle je tourne, c’est hallucinant, je pourrais faire un long-métrage de fiction. Je m’écarte un peu mais c’est comme une façon de tourner que j’aime parce que j’accepte ce qui se passe. C’est en arrière, c’est « laid », je ne vais pas dire à Alexandre de se tasser (se pousser), mais je vais essayer de cadrer ce « laid » là du mieux que je peux. Il y a quelque chose de vrai qui s’en dégage quand ça arrive. S’il y a des voitures, et bien elles sont là. Tant qu’on prend là voix… Dans Alex marche à l’amour, j’avais pour l’enregistrement un zoom un peu comme celui que tu as et on le voit tout le temps dans le film. Des fois, je le mets sur le banc et là le dialogue a lieu mais il y a un plan où on voit le micro. Alors que quand je travaille sur des productions télé, le plus souvent ils ne veulent rien voir. Moi je m’en fous ! De toutes façons, le spectateur l’oublie tout de suite. Je suis sûr que si j’en parle aux gens qui ont vu le film hier, ils ne se rappellent pas avoir vu de micros. Dans le fond, on sait qu’on est dans un documentaire, on accepte la proposition, ça ne nous fait pas décrocher. Ça ce sont des conditions de tournage que je trouve stimulantes. Après, même si c’est un peu brut et tout ça, j’ai vraiment le souci de l’esthétique. J’aime que ce soit beau. Ce sont deux manières différentes et pourtant ça se rejoint. On dirait que le brut et l’esthétique cohabitent et ça c’est très propre à l’Abitibi : on est beaux et on est laids à la fois.

C’est le portrait intime d’un artiste, alors comment faire pour qu’il ne soit pas toujours « en représentation » ? Ici on le sent un peu au début et ensuite ça s’étiole et la vérité du personnage apparaît.

Oui c’est fascinant pour ça. Je ne savais pas que ça ferait ça. Au début il a une façon de parler très « en contrôle ». On sent qu’il y a quelque chose de pas vrai, c’est drôle à dire ! En effet, à la fin on a accès à Alexandre Castonguay, dans ce qu’il est réellement. Donc ça, ça s’est fait tout simplement. Après, c’est la même chose que pour un film comme Les chiens-loups dont on va parler. Tu captes d’abord et tu ramasses tout ce qui est bon. Après ce sont des films qui se font au montage. Une fois au montage, là ce n’est plus mon ami, ce n’est plus Alexandre. J’essaie de fabriquer une histoire qui touche les gens, de créer des courbes dramatiques. Hier, après la projection, Alexandre a dit qu’il avait mal aux pieds au jour 1, au jour 2, au jour 3. Ça dans le montage, tu ne peux pas le dire quinze fois ! Donc tu choisis un moment et tu dis : « OK, ça va être là le mal aux pieds ! » Mais pas quatre fois…

Les chiens-loups (Dominic Leclerc, 2019)

Les chiens-loups (Dominic Leclerc, 2019)

Quoique tu pourrais en faire un court-métrage plus tard…

(Rire) Oui, c’est ça ! Ces choix créent donc des courbes dramatiques plus propres à la fiction. Élément dramatique, la souffrance. À quel moment je décide qu’il a assez mal pour envisager d’arrêter ? Il faut aussi réécrire l’histoire avec le contenu des entrevues avec les gens rencontrés. En fait, le film est presque chronologique, mais pas à 100 %. J’ai un peu joué avec le temps, mais au service de l’histoire parce qu’au fond, mon but n’était pas de faire un film sur un pèlerinage. Ce n’est qu’un prétexte. Si on avait fait un film sur le chemin de Compostelle, peut-être que ça aurait été pertinent de respecter la chronologie pour expliquer les étapes de façon pédagogique, mais là ça n’était pas ça. C’était plus un pèlerinage intérieur, une réflexion sur l’amour. Mais j’aimerais bien faire Compostelle un jour...

Pourquoi la métaphore de la corrida ?

Là aussi il y a beaucoup de naïveté. Le pèlerinage nous a fait penser à Compostelle. J’ai su seulement plus tard que la corrida ne vient même pas de Galice, mais plutôt du sud. Après La marche à l’amour est un poème hyper épique et donc la corrida fait référence à ce duel amour/haine, de combat contre soit. Tout ça amené un son. La commande que j’ai passée à Louis-Philippe Gingras qui a fait une musique extraordinaire avec Dany Placard a été de faire une country espagnole. La trompette du début vient d’un paso doble, elle pleure. Je la trouve magnifique et en ouverture du film, c’est super beau. Au début du film, Alexandre dit aussi : « On n’est pas dans l’exploit de marcher ni d’apprendre le texte par cœur » et j’ai voulu créer un contrepoint avec la corrida, comme si Alexandre se retrouvait sur scène. À partir du moment où on fait un film et qu’on le diffuse, il y a la prétention de vouloir dire quelque chose et de le partager et inévitablement, le spectacle est là. L’idée était de le mettre en scène dès le départ. Après, ça m’a permis de jouer un peu avec Alexandre. À un moment, il fume une cigarette et la fumée sort de son nez et c’est mis en parallèle avec la scène où le taureau meurt. C’est un peu ludique et poétique et pour moi ça faisait sens.

Dans Les chiens-loups, il s’agit de se glisser au cœur des ateliers menés par Alexandre en milieu scolaire. Tu y parviens de façon stupéfiante. Jamais personne ne sent la présence de la caméra. Je crois bien qu’il n’y a qu’un seul regard caméra.

C’est drôle parce qu’au moment du tournage, on a vu assez rapidement l’opportunité de faire une sorte de seconde prise par rapport à ce qu’on avait développé tous les deux avec Alex marche à l’amour. C’est à dire de mettre un texte littéraire entre Alexandre et des gens, mais là au lieu de marcher un territoire avec Miron, on va s’enfermer dans une école avec la fable de La Fontaine qui elle ne parle pas d’amour mais de liberté. Mais en huis-clos…

C’est intéressant parce que ce n’est pas comme ça qu’Alex présente le film… (rires)

C’est pourtant le même modus operandi mais dans un autre contexte. Dans l’école, je savais déjà qu’on allait faire un film alors que dans l’autre, on ne savait pas que ça deviendrait un long-métrage. On pensait même que comme on faisait ça à deux, on se filmerait l’un l’autre. D’ailleurs, il y a même une entrevue où Alex me pose des questions. Mais dès que j’ai dérushé, j’ai dit : « Ah non…, ça sera pas possible ! » Je ne suis pas capable de monter ça, je peux avoir du recul avec Alex mais pas avec moi. Donc pour Les chiens-loups, on savait qu’on ferait un film au vu de notre expérience passée. Au début du tournage, les enfants regardaient la caméra et je me suis dit : « Ah tiens, je pourrais peut-être essayer ça... ». Ça marchait que la caméra soit présente et je n’avais jamais vu ça en documentaire, qu’elle soit intégrée. Mais après avoir dérushé un peu et fait quelques tests, j’ai réalisé que ça ne serait pas possible. J’ai essayé mais il y a quelque chose qui fait trop décrocher. J’ai donc passé un message à l’intercom : « Bonjour les enfants, à partir de maintenant, il est interdit de regarder la caméra. Vous pouvez parler à Alexandre mais quand je suis présent dans la classe, la caméra n’existe pas. » À partir de là, c’était fini. Mais comme ça faisait déjà un certain temps qu’on était dans l’école, ils étaient habitués. C’est quand même drôle que ça se soit passé de façon aussi simple.

Les chiens-loups (Dominic Leclerc, 2019)

Les chiens-loups (Dominic Leclerc, 2019)

As-tu quand même organisé des moments pour la mise en scène ou t’es-tu intégralement plié à ce qui se passait entre Alexandre et les enfants ?

Oui. C’étaient surtout des discussions. Alexandre a un imaginaire assez singulier. Beaucoup d’idées viennent de lui. Il y avait aussi des ateliers de théâtre qui viennent directement de ce qu’il a lui-même appris dans les cours, aussi à ce niveau là c’était comme une passation. Ceci dit, on pouvait discuter ensemble de choses à faire, avec les profs aussi. Finalement, c’était une démarche assez organique car on a passé six mois dans l’école. En six mois, on pouvait faire des erreurs, essayer des choses. Évidemment, on ne voit pas dans le film tout ce que nous avons fait. Il y a des choses qui n’ont pas pris, des moments qui étaient des non-moments. De passer beaucoup de temps dans cette école, c’est ça qui a été la force du projet, de l’habiter. D’être là, parfois sans avoir l’objectif de filmer, mais juste faire des ateliers. C’est là que les idées émergeaient. Passer du temps dans l’école sans ce but de filmer des scènes a été un privilège.

Parmi les nombreuses très belles séquences, il y a hors les murs la reconquête de la rue qui s‘achèvera par un cri collectif au ralenti… On retrouve la même nécessité que dans les films de Béatrice de sortir, de connecter les gens à l’extérieur. Tous ces moments ont servi pour montrer que le résultat final était moins important que le trajet, comme dans Alex marche à l’amour. Vous ne vous rendiez pas compte à ce moment là que le spectacle de fin d’année ne serait pas forcément le cœur du film...

Alexandre a quand même eu un coup de pression à un moment parce que les professeurs s’attendaient quand même à un spectacle final. Ça fait un peu partie des conventions quand tu accueilles un comédien en résidence pendant six mois, tu t’attends à une finalité dans l’école. Je me souviens que ça ça a été un peu dur parce que nous, on n’en sentait pas le besoin, comme si l’expérience avait été suffisante. Mais ça a eu lieu et au final, c’était plus proche de la performance. Il y a quelque chose d’hyper champ gauche (de très à la marge). Il a fait réciter la fable de La fontaine par des enfants à des animaux empaillés ! Il y avait là des images très fortes, avec les parents qui déambulaient dans cette performance artistique.

Ce qu’on ressent très fortement aussi, c’est l’implication des enfants et l’énergie qu’ils ont vis à vis du texte.

Oui et ce qui ressort de ce film là, ce sont surtout des réflexions sur les cadres qu’on se donne. Souvent, nous nous mettons nous-mêmes dans une prison, avec notre travail… C’est sûr qu’il y a des vies où il est difficile d’arriver. Ces réflexions là sont sorties de la bouche des enfants. Ça remet beaucoup de nos comportements en relief. C’est une expérience qui a été tellement profonde pour nous deux qu’inévitablement ça donne un film qui touche. C’est ce qui est beau avec ces deux films : c’est par l’expérience qu’on fabrique une histoire qui a un côté universel. Tu ne vas peut-être pas être d’accord mais ça ressemble un peu à une formule de téléréalité. On scénarise un contexte, on met des gens dedans et après on filme la vérité. La démarche est peut-être plus cinématographique mais il reste que quelque chose dans la façon de faire est similaire et dans mon cas, c’est une recherche de vérité. Ce cadre crée la vérité et elle est belle à filmer...

Merci à Alice Rey et Guillaume Sapin, festival Vues du Québec de Florac.