- Laissez votre avis

- prev

- next

Publié le

Analyse, critique ou billet de blog de l'auteur

Depuis cinquante ans, Marc-André Forcier tourne des films plus ou moins en marge du système dominant, guidé par l'esprit des lieux et l'amour des gens et de la belle langue. Il est aussi ridicule de vouloir percer leurs secrets de fabrication que d'essayer d'enfermer une muse en cage pour l'entendre chanter. Il est surtout dommageable de vouloir plier sa parole libre au format réducteur de l'entretien en visio. Fussent ces moins 25 degrés de ce matin là ou simplement la perte de chaleur humaine due à l'outil technologique, le fait est que l'entretien a été rendu difficile - et même franchement surréaliste, l'un comme l'autre le visage collé contre notre écran respectif pour compenser la faiblesse d'un micro frileux - par l'éloignement quand il serait si simple d'aller boire un coup pour causer de la vie ! Quelques paroles disparurent dans le flux, et entre conversation amicale et entretien plus formel, voici donc ce qu'on en a repêché. Le mystère demeure et on se sent un peu ababouiné au sortir d'un voyage qu'on avait rêvé plus luxuriant. Son cinéma se dérobe... Mais si d'aventure une femme à barbe s'en vient piquer votre curiosité, La comtesse de Baton-Rouge sera le plus beau des bonus à cet entretien !

Tu disais avoir découvert l’écriture en écrivant sur le cinéma. Quel film t’a poussé à écrire ?

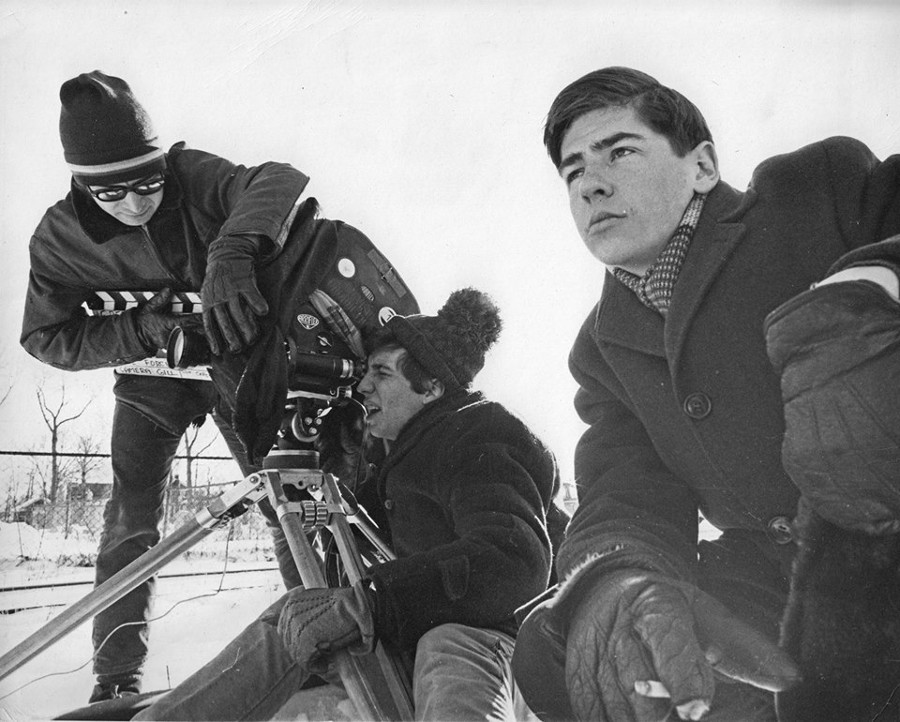

Je ne voulais pas faire de cinéma mais on m’y a obligé ! Au lycée, j’avais pété la gueule à mon professeur de français et de latin qui m’enlevait 15 points sur cent pour la calligraphie. Je trouvais ça injuste ! C’était un collège de franciscains. Ma punition a été de ne pas avoir le choix d’option en versification. Je devais donc suivre ce cours de cinéma expérimental au lieu du cours de grec que j’avais choisi car je n’étais pas mauvais en langues et puis je voulais partir en Droit communal. Les arts, ça ne m’intéressait pas. Je ne suis pas un artiste, je suis arrivé là-dedans par accident. On a eu un premier cours de cinéma et tout à fait innocemment, j’ai dormi pendant ce cours. Puis le professeur me réveille pour la deuxième partie, pour assister à la projection de Terre sans pain de Bunuel. J’aime beaucoup le film et on me demande d’en faire une critique pour laquelle j’ai eu le maximum de points, ce qu’au lycée on ne voyait jamais ! Des gens de la revue du collège ont lu ma copie et m’ont dit que c’était bien : « Tu devrais écrire ! ». On m’a donc commandé des poèmes, des nouvelles, etc. Je suis devenu un cinéphile et j’errais à la Cinémathèque québécoise. Je ne voulais pas pour autant faire du cinéma, ça me paraissait totalement inaccessible et je persistais dans cette idée de faire du Droit communal. Deux ans plus tard, on se retrouve avec un jeune franciscain qui allait bientôt défroquer et devait m’enseigner la religion, ce qui était encore obligatoire au Québec à cette époque : « Venez me voir jeudi soir à quatre heures ! » On y est allé. Il y avait là la vieille caméra 8mm du collège, une caisse de bières, dix billets de 10 dollars et quelques bouts de pellicule. « Vous n’assisterez pas au cours de religion, mais vous devrez faire un film sur un grand thème humain ». Nous avons choisi la mort et ça s’appelait La mort vu par… On était six à s’amuser là-dessus. Le film a gagné le Grand prix du cinéma amateur à la télévision canadienne. Gilles Carle faisait partie du jury et à l’époque il tournait Le viol d’une jeune fille douce (1968) pendant les fins de semaine. Il nous dit « C’est malheureux que le film ne soit pas en 16mm, parce qu’il est tellement bon que je l’aurais jumelé comme court-métrage au Viol d’une jeune fille douce ». J’ai donc eu quelques rapports avec lui alors qu’il était actionnaire d’Onyx films, ce qui m’a permis d’avoir accès au matériel les fins de semaine. C’est là que j’ai tourné Chroniques labradoriennes (1967), un « film maker’s film » devenu un objet de curiosité pour la communauté cinématographique montréalaise.

Le retour de l'immaculée conception (1971)

Le retour de l'immaculée conception (1971)

Tu accordes pas mal d’années à chaque projet. Quelle est la phase la plus longue ? L’écriture ?

C’est l’écriture. C’est le plus pénible mais j’ai du mal à mettre en scène des mots ou des dialogues que je n’ai pas vraiment écrits. C’est comme ça, mais peut-être suis-je trop contrôlant ?

Une question d’une collègue québécoise… On classe généralement ton œuvre dans le réalisme-magique. Toi, comment le définirais-tu et comment sert-il ton propos ?

J’ai pas vraiment de définition. Ça faisait un bon bout de temps que je faisais des films et qu’on me parlait de ce réalisme magique. J’y suis tombé comme ça… Par contre, il y a des éléments magiques dans mes films qui viennent d’une exploration profonde du réel. Déjà, là apparaît la magie. Dans Une histoire inventée (1990), on avait une femme qui était suivie par une centaine de ses anciens amants. Depuis toujours, Louise Marleau en était l’interprète, c’était la plus belle femme du Québec. Elle attire tellement les regards quand on la rencontre qu’on s’est dit que ça serait le fun de la voir suivie d’une quarantaine de ses anciens amants. C’est à partir de ça qu’on a bâti le film.

Je suis ravi de l’apprendre, car c’est pour moi la plus belle idée du film ! On a l’impression que le cinéma d’André Forcier, c’est à la fois un univers personnel et un esprit de famille. En général, quelle place est laissée aux différents participants, acteurs, techniciens, au cours du processus de tournage ?

Les acteurs, je les dirige. Mais quand j’auditionne un acteur, je ne commence pas par le diriger. Je cherche plutôt à savoir quelle est sa lecture à lui du personnage. Je demande à ce qu’il ait lu tout le scénario. Parfois, je peux voir 6 ou 7 comédiens pour un rôle. Il y a des acteurs qui sont bons et que tu ne prends pas, mais qui vont t’inspirer des trouvailles de mise en scène pour celui que tu as choisi. Ça a l’air dégueulasse de dire ça, mais c’est la vérité.

J’imagine qu’une fois le casting terminé, tu retravailles le scénario en fonction des acteurs… (coupure de la connexion, André parle à bâtons rompus mais on ne l’entend pas, il reprend en résumant l’idée)

Oui ça m’arrive mais pas toujours. Ce n’est vraiment pas systématique.

C’est parce que j’ai entendu quelque part « Quand je tourne, je réécris ». Donc est-ce que sur le tournage, si un acteur t’inspire, tu peux reprendre le texte ou créer à partir de là ?

Ça peut arriver mais de façon malencontreuse, parce que je ne suis pas content du rendu. Je trouve que c’est mal écrit, donc je réécris.

Night cap (1974)

Night cap (1974)

Night cap (1974) est écrit seul. Il est également plus noir, même si déjà s’y découvre ta passion pour les enseignes lumineuses. Aurais-tu besoin du travail collectif pour que se réalise une forme d’utopie ?

Actuellement, j’ai un conseiller à la scénarisation et j’écris avec Laurie Perron et François, mon fils aîné qui avait signé la musique de mon dernier film, Les fleurs oubliées (2019). Je suis capable d’écrire tout seul mais je suis ignare en matière d’ordinateur. Je ne sais pas comment écrire avec Final draft et tous ces machins là… ça me hérisse ! J’ai la nostalgie de l’époque où j’avais une machine à écrire à la maison. Sans méthode, j’écrivais quand même assez vite. Je tapais mes scénarios sur ma vieille Underwood. Je me languis de ce contact tactile avec la feuille, la matière, les idées...

La première partie de ton œuvre, donc à l’époque de l’Underwood, est justement associée à Jacques Marcotte. Vous avez écrit ensemble plusieurs films…

Oui, Jacques est un ami de collège. Il est apparu pour la première fois en tant qu’acteur dans Le retour de l’immaculée conception (1970). Je trouvais qu’il rajoutait des choses très personnelles, très intéressantes. Au retour, je lui ai proposé de co-écrire Bar Salon (1974) avec moi. Il a donc été scénariste. Et puis Jacques est un acteur formidable. Par contre, sur Au clair de la lune (1983), on s’est un peu brouillés. Pas complètement brouillés mais on ne voyait pas les choses de la même façon, de même que pour Le vent du Wyoming (1994). La dernière fois que j’ai vu Jacques, il vivait, près de Montréal, là où se finit la banlieue et où débute la campagne. Il élevait un cochon, il faisait du bon saucisson, de la bonne bière, sa gnôle et tout ça. On s’était dit qu’on retravaillerait ensemble mais malheureusement il est mort trois semaines plus tard.

Il y a une constante dans ton cinéma qui m’interpelle, ce sont les lieux et plus encore, l’esprit des lieux, qui jouent un grand rôle. Parmi ces endroits privilégiés où se fonde la communauté, le bar (il acquiesce). On y entre littéralement dès le titre de Bar Salon. C’est là où naissent les histoire, où elles se colportent, se racontent ?

Non, à l’origine le truc est tout à fait ailleurs. J’avais une blonde, une copine comme vous dites, qui m’avait laissé tomber. Elle m’avait planté là, tout seul dans mon appartement. Je savais qu’elle fréquentait un bar de Montréal qui allait fermer, le Continental. L’idée est donc venue de raconter l’histoire d’un bar dans un quartier ordinaire, que son propriétaire allait fermer, et l’histoire de ces clients-là. C’est donc une affaire très personnelle puisque c’est un chagrin d’amour qui m’a inspiré l’idée originale du film.

Bar Salon (1974)

Bar Salon (1974)

Il y avait déjà, et même en noir et blanc, cette sorte d’irréalité dans le film, c’est l’utilisation de lumières et d’éclairages indirects qui si elles ne sont pas magiques, créent des présences, des liens avec les personnages, introduisent du rêve dans la réalité. Cette manière d’éclairer serait-elle un héritage ou un lien avec le spectacle vivant, d’autant qu’il occupe une grande importance dans tes films, comme le cabaret, le cirque, la musique... ?

J’ai toujours aimé les bars où il y avait des spectacles, notamment celui qu’on retrouve dans Une histoire inventée ou ce genre de bars là, avec France Castel qui chante etc. Peut-être qu’en effet, ça a eu une influence. Ce qui est sûr, c’est que plein de choses nous influencent sans qu’on s’en rende compte...

Autre question de Sandrine : tu dis souvent, notamment en entrevue et même directement à l’intérieur de tes films, à travers tes personnages. Je pense notamment à Rex Prince (je prononce le nom à l’anglaise et André me reprend en insistant sur le « in »), assis dans la salle de cinéma qui se vide, qui dit : « Paula concentrait la vie autour d'elle. Tout déboulait. J'étais dans un film. » Qu’est-ce que tu entends par « concentrer la vie » ?

Concentrer la vie ? Je trouve qu’au cinéma, le plus souvent les dialogues sont trop longs. J’aime bien ne pas utiliser trop de mots inutiles tout en respectant autant que possible la langue parlée. Mettre des « ouais » des hésitations, des trois petits points, des considérations inutiles qui ne servent pas l’avancement de l’action dans le film, ça ne me plaît pas. Il y a des gens qui me disent « C’est étrange tes dialogues, C’est comme dans la vie mais pas tout à fait la vie ». Ils sont perdus avec ça...

Dans ton écriture, qu’est-ce qui vient en premier le plus souvent, les mots ou les images ?

Parfois, j’écris pour des lieux de tournage. Pour L’eau chaude, l’eau frette (1976), j’habitais la rue St Denis où ça a été tourné. Mais j’habitais déjà avant un quartier difficile qui s’appelait St Henri. Il y avait un bar salon qui s’appelait le Bar Salon Houde, avec des usuriers, les shylocks, ceux qui te prêtent à fort taux et après tu te fais casser les jambes quand tu ne paies pas ! À un moment donné, je me tenais dans ce petit bar là et je prenais un verre avec un copain. Son shylock passe et il me dit « André, si t’as besoin d’argent, c’est mon pote » « OK ! » Je retourne au bar deux semaines plus tard et je vois mon pote qui s’était fait un peu gaspiller la mâchoire « Qu’est-ce qui s’est passé ? » « C’est mon ami Frank le shylock… Qu’est-ce que tu veux, c’est ma faute, je ne l’avais pas payé ». Frank lui avait pété la gueule parce qu’il l’avait payé en retard. D’autre part, j’ai vécu après sur St Denis, une petite chambre sans fenêtre. Il y avait un store vénitien qui donnait sur le mur. C’était assez pénible. Tout près de là, il y avait un grand balcon qui faisait l’angle entre la rue St Denis et… la rue Rachel je crois. Là je me suis dit « Tiens, on pourrait faire la fête d’un shylock ! ». Les québécois adulent leurs exploiteurs (rires) donc je trouvais la métaphore très belle. Ce sont des riens qui font naître les films ! Je vais à la pêche et puis je vais voir ce que je prends. À partir de là, j’essaie de développer l’histoire...

L'eau chaude, l'eau frette (1976)

L'eau chaude, l'eau frette (1976)

Le regard sur le monde est souvent sans fards, c’est ton versant réaliste. Je pense entre autres à la femme éméchée de Bar Salon en train de pisser, qui amène de la crudité mais aussi de la beauté (il acquiesce). Est-ce que c’est ta manière d’appréhender le monde quand tu te promènes dans la vie, une forme de dérive poétique au sens où l’entendaient les situationnistes ?

Je vois bien ce que tu entends par dérive poétique mais chez nous il fait trop froid (rires). Quand vient le printemps, j’aime bien prendre ma voiture et errer à Longueuil ou dans la ville de Montréal, trouver des lieux de tournage qui souvent m’inspirent. J’écris actuellement un film qui s’appelle Ababouiné. « Ababouiné », c’est un vieux mot français désuet pour parler d’un bateau, d’un vaisseau abandonné en mer par le vent. Par contre, par extension, un cœur ababouiné, ça contient tout le tragique de la dimension amoureuse.

Quelle place occupe chez toi la question identitaire ?

Je suis un indépendantiste doctrinaire, à gauche sur le plan économique et social, extrêmement à gauche politiquement, mais à l’extrême droite sur le plan de la langue. Je suis pour la protection du français et je ne lésine pas sur cette question. À mon avis, au Québec on ne devrait pas avoir d’école anglaise pour une petite minorité qui nous a exploitée depuis des siècles. La langue française doit être protégée et nous faisons beaucoup plus d’efforts pour sa protection que les français eux-mêmes.

(rire) Disons que nous n’avons pas les mêmes…

C’est nous qui, pour la première fois de l’histoire de l’humanité, avons fixé le français comme langue commune. Quand les gens arrivaient de France, soient en Acadie, soient en Nouvelle France, les picards ne comprenaient pas les alsaciens ou les berrichons. Personne ne se comprenait. On parlait des langues à peu près françaises, voilà tout. Ce n’est qu’au Québec que cette fusion a eu lieu, parce que le français n’était qu’une langue parlée par seulement 4 % des citoyens et pour la première fois le français est devenue la langue commune d’un peuple, donc du peuple québécois et du peuple acadien. Ce n’est qu’avec la Révolution française et l’enseignement obligatoire que le français a été parlé par toutes les couches de la population française.

Tous les éléments stylistiques sont en place dès tes débuts : lumière, scénographie, sens de l’espace, narration, dialogues, raccords sonores, musiques… On a le sentiment que tu n’as fait qu’affiner ton regard au fur et à mesure des rencontres avec de nouveaux personnages… Comment vois-tu l’évolution de ton cinéma ?

À 73 ans, je ne connais pas les ordinateurs. Le fait de ne plus pouvoir écrire directement à la machine à écrire, ça me… Je hais voir à l’écran les téléphones portables, je trouve ça dégueulasse. J’avais rencontré Guillaume Laurent à un dîner chez des amis et on parlait de tout ça. C’étaient les débuts du portable. Il m’a dit « Je pense que je vais écrire un scénario sur une vallée de Normandie où les ondes ne se rendent pas » Voilà ce qu’il en pensait. Une cigarette, c’est plastique à l’écran, tu comprends ? Un verre de bière... Maintenant, on veut tout désinfecter et surtout, il y a ces osties de cellulaires ! Alors j’ai décidé de faire un film qui se passe en 1957, un film d’époque dans l’est de Montréal, dans un quartier qui s’appelle le Faubourg à m’lasse comme ça je ne serai pas bâdré (embêté) avec tous les artefacts contemporains à modifier et les personnages toujours campés sur leur téléphone. Ça va être mon dernier film car je n’accepte pas cet univers froid et décomposé, les gens qui se parlent par texto et négligent la langue. Remarque que ce n’est pas moi qui t’ai texté… (rires)

L'eau chaude, l'eau frette (1976)

L'eau chaude, l'eau frette (1976)

On a souvent cité Fellini à ton propos (André fait la moue) : goût des personnages hors normes et théâtraux, par exemple Croteau...

(M’interrompant) J’aime bien Fellini mais celui de La strada… J’aime aussi Vittorio de Sica. Miracle à Milan, ça me fait plus triper que certains films de Fellini.

Vous avez en commun le goût du tragi-comique, voire du grotesque, l’aspect choral de tes récits nés de la communauté comme dans le cinéma italien. Et puis tes personnages citent souvent l’Italie. Hormis le cinéma, d’où te vient cet amour de l’Italie ?

On a un bout de quartier italien à Montréal et quand on était jeunes, on allait prendre un café au lait au café Italia. Et puis j’ai toujours trouvé les italiens extrêmement sympathiques, mais aussi leur cinéma : Pasolini, Des oiseaux petits et grands, ça ce sont des films importants pour moi !

Au clair de la lune reste un de tes films phare, à la fois par ce récit d’amitié, par l’adjonction d’une voix-off à la limite du conte et aussi par cette structure en forme de pétales autour de ce coin de rue qu’on découvre dès le premier plan…

(André dévie la conversation et c’est lui qui pose les questions pour savoir si j’ai bien compris les dialogues, puis si je connais Montréal, pourquoi je n’y suis venu qu’une journée ? On discute de Montréal, de l’hiver et de l’été avant que je ramène la discussion sur Au clair de la lune)

Il y a déjà un aspect cartoonesque dans tes personnages, la manière dont les acteurs bougent leur corps, notamment ici Michel Côté ou plus tard un Lepage…

J’ai vraiment accroché sur un truc qui va te surprendre. J’étais allé à la Cinémathèque québécoise et je m’étais tapé tous les Laurel et Hardy. Et il y en avait beaucoup, ça m’avait pris à peu près un mois pour en faire le tour, et même plus… J’ai toujours aimé le burlesque. Par exemple, j’adore Keaton, même si je ne pense pas que ce soit du burlesque. J’adore Chaplin mais il est plus à l’eau de rose. Par contre, les gags de Keaton sont extrêmement bien construits comme dans Le mécano de la General. Quand il veut se chauffer, il lance des cailloux au conducteur du train et pour se venger, le conducteur lui envoie des billots de bois, ça c’est la quintessence du gag !

Au clair de la lune (1982)

Au clair de la lune (1982)

Les voitures sont quasiment des lieux de vie dans tes films : on y habite, on y converse, on y fait pousser des fleurs et on y écrit (Kalamazoo, 1988), on y chante et bien entendu on y fait l’amour. Si tu es sans doute l’un des cinéastes qui accorde le plus d’importance à la voiture, chez toi elle est comme une matrice ou une sorte de nid pour tes personnages et tes histoires. C’est sans doute ton côté américain ! Quel rapport entretiens-tu avec ton véhicule et est-ce important dans ta vie ?

Je conduis une petite Prius, le plus petit modèle. Elle est noire, économique en essence. Je l’ai acheté il y a deux ou trois ans et je n’ai jamais eu de pépins avec. Mais aujourd’hui, j’achèterais une voiture complètement électrique. Et si jamais je gagnais un peu d’argent… (il se ravise) Ce qui n’arrivera pas parce que je suis toujours pauvre. J’aurais pu faire une série à la télévision mais j’ai dit non. Je n’y suis pas entré mais je ne le regrette pas nécessairement. Mais je suis un gars de char ! Là j’ai appris qu’ils viennent de sortir une Mustang électrique. (rires) Écoute, si je gagne au loto, la première chose que je ferai sera d’acheter une Mustang électrique.

En fait, si tu as une petite voiture, tu restes plutôt porté sur les grosses américaines…

Oh mais j’aime bien la Prius et son concept. L’hybridité, c’est pas comme l’électricité mais le Québec est bien placé mondialement. On est les plus gros fournisseurs d’électricité au monde. On en vend à l’état de New York et à toute la Nouvelle Angleterre… Le prochain siècle va être en partie celui du Québec ! Branchez vous sur le Québec… (rire) De toutes façons, ça ne vous intéresse pas de rester français. Dans les grosses entreprises, les gens parlent anglais entre eux.

Et oui, c’est le langage du management…

Il n’y a aucune raison !

(un peu perdu) euh... Pour revenir à l’ensemble de ta carrière, d’Au clair de la lune à La comtesse de Baton-Rouge (1998), tes films atteignent une plénitude visuelle, c’est un peu ta période « classique » (rire), comme pour les peintres. Est-ce que c’est aussi lié à des budgets plus important et serait-ce aussi cela qui explique le succès public d’Une histoire inventée ? Je pense à sa démesure visuelle…

Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. C’est sûr que ce qu’on appelle en anglais la « production value » est payante. Mais moi je crois que c’est l’histoire qui compte. Tu peux faire quelque chose de très bon avec un budget fauché ou de moins de 500 000 dollars.

Une histoire inventée (1990)

Une histoire inventée (1990)

Bien sûr… Mais plus d’argent permet plus de choses en termes visuels ou de voir les choses en grand. Je trouve par exemple que La comtesse de Baton-Rouge est un film plus luxuriant, en termes de personnages. Sans être forcément meilleur qu’une œuvre plus intime comme Bar Salon, on constate néanmoins une grande amplitude et tout ça se voit à l’écran…

Je comprends très bien ce que tu dis.

(cherchant de l’air) Si Une histoire inventée faisait référence à l’opéra, au théâtre à l’italienne, avec Le vent du Wyoming(1994), c’est le retour à une scénographie proche du cabaret, avec tous ces mannequins qui peuplent le bar, une idée que j’aime beaucoup…

Tu l’avais vu ? C’est parce que j’avais une productrice déléguée qui me disait « Tu dépasses ton budget figurants » (rire) OK, moi je ne voulais pas le dépasser. J’ai appelé mon directeur artistique. Je lui ai dit « On va manquer de figurants. Peux-tu nous mettre des mannequins ? » Et on a donc mis des mannequins pour se payer la gueule de la productrice, mais ça fait quand même un bel élément dans le film, parce que ça montrait que ça n’était pas trop fréquenté et puis que le patron meublait avec ça. Tu peux être plus intelligent que le problème, que la turpitude des producteurs...

D’autant qu’ici, c’est un film qui traite souvent du corps : il y a la salle de boxe ou des détails comme la transformation de Manon. Autant de choses qui font résonner ces mannequins avec la thématique du film…

Oui.

Est-ce le vent du Wyoming qui te pousse vers les États-Unis, l’espace de trois films et de quelques documentaires pour la télévision ? Une histoire inventée a aussi été nommé pour l’Oscar. As-tu eu des aventures américaines, des contacts avec Hollywood ou tu n’as pas envie de tourner là-bas et tu préfères justement la fantasmer?

Je parle un anglais quelconque, assez élaboré mais il y a toujours ce problème là, de tout contrôler : les dialogues, etc. Par contre, après le succès de L’eau chaude, l’eau frette ou quand Bar Salon avait été à Cannes, on m’avait fait des propositions en France. Des producteurs français s’intéressaient un peu à moi.

Et toi, n’étais-tu pas intéressé pour tourner en France ?

Après coup, je pense que ça a été une erreur de refuser. Secondo, on voulait que le parti Québécois, un parti indépendantiste, soit élu au Québec et toutes nos forces étaient mobilisées là-dessus. On était en 1975 et là on s’est dit qu’on allait aller préparer ces élections de 1976.

La comtesse de Baton-Rouge (1998)

La comtesse de Baton-Rouge (1998)

La comtesse de Baton-Rouge, un des mes films préférés, rend hommage au cinéma et aux forains, et plus encore à comment les films hantent nos vies. Te sens-tu hanté par certains films des autres ou par certains de tes personnages ?

Ouais, des fois je vois des beaux films et je suis jaloux. Toujours jaloux ! (rire) Je n’aurais jamais été capable de faire ça. Mais moi, au contraire de Rex Prince, non je ne vois pas trop de monde...

« Pas de producteur, le bonheur ». Or à l’époque tu travaillais avec Roger Frappier, qui n’était pas vraiment un petit producteur. Cette collaboration a-t-elle été si malheureuse ?

Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas donné suite mais j’aurais pu retravailler avec Roger. Roger Frappier est un grand producteur. Je l’estime énormément.

Plus récemment, tu as tourné deux beaux films d’époque qui montrent que le passé est plus une affaire d’atmosphère que de grosse reconstitution. On y trouve une forme de nostalgie qui réinjecte du romanesque, je pense à Je me souviens (2009) et à l’avant-dernier, Embrasse-moi comme tu m’aimes (2016).

Je me souviens est mon film préféré. Je le trouve extrêmement bien tourné, très simple... Par contre, on a dépassé le budget de 450 000 dollars, ce qui nous a mis dans l’embarras. On a dû vendre notre maison pour en racheter une dans un quartier plus modique. Mais on n’a pas dettes, on ne doit d’argent à personne.

Pierre-Luc Brillant nous avait parlé du tournage et de cette extraordinaire impression de liberté et aussi du sentiment d’aventure, de l’impression qu’avec toi, tout peut changer au dernier moment…

C’est extrêmement écrit, très bien. Ah ouais…

Mais - je vais utiliser un « anglicisme »-, apparemment il y a quelque chose qui se passe en « live »...

Oui mais ça, c’est francisé, ça va.

Je me souviens (2009)

Je me souviens (2009)

(Silence)… Autre changement que j’ai noté, c’est qu’on part d’une réalité sociale difficile ou d’un passé historique quand avant, ça aurait été imbriqué ou on serait parti directement dans le mythologique (il acquiesce). Là, il y a le travail à la mine, un quartier réputé difficile comme Coteau Rouge (Coteau rouge, 2011), le thème des mères porteuses…

(M’interrompant) Ça, c’est un film fauché mais qui marche au Québec. Il fait rire tout le monde. Est-ce que ça vous a fait rire un peu ?

Oui, c’est un ton plus comique et léger, proche de celui des Fleurs oubliées.

Mouaiis...

Mais déjà, dans Je me souviens, il y a aussi une part de récit picaresque. Je pensais être dans un film presque militant, ou tout du moins sérieux. Mais avec le départ du père comme légionnaire, on est d’emblée dans la sublimation enfantine, la fantaisie. Chez les adultes, c’est le personnage joué par Céline Bonnier, avec sa noirceur, cette émotion et toute sa complexité. Embrasse-moi comme tu m’aimes a un ton différent. Le côté magique est moins présent, excepté quelques séquences oniriques incestueuses. Le côté romanesque y est très fort, avec de très beaux personnages portés par une équipe de jeunes acteurs. Le passé t’inspire des choses différentes…

Oui. Le passé, le présent… Je vais plutôt éviter le contemporain. Les portables et les textos, ça m’intéresse pas.

(impatient) Oui mais Les fleurs oubliées, c’est contemporain et on se fout complètement qu’il n’y ait pas de téléphones dedans ! Et le thème rend cela tout à fait logique…

Je préfère nettement Embrasse-moi comme tu m’aimes aux Fleurs oubliées. Il y a de très jolies choses, mais j’espère que mon prochain film va être meilleur !

Embrasse-moi comme tu m'aimes (2016)

Embrasse-moi comme tu m'aimes (2016)

Tu dis être attaché à ton indépendance. Ta maison s’appelle Les films du paria. Or tu sembles regretter ne pas avoir plus de moyens pour tourner. Est-ce lié au processus de réécriture des scénarios pour recevoir les fonds publics qui fait que tu préfères tourner sans moyens qu’attendre sans tourner et te soumettre à cet ordonnancement ?

Il y a en partie de ça, mais maintenant non. Comme ça va peut-être être mon dernier ou mon avant-dernier film, j’adapte évidemment mon écriture aux limites économiques mais je n’ai pas de frein. J’écris le film que je veux. Avec mon conseiller à la scénarisation, on a commencé à chercher des lieux de tournage...

Une question de ma collègue québécoise : Le fait de ne pas faire le jeu des institutions semble te rapprocher d’un discours sur le Québec et l’identité des Québécois moins mondialisante, moins américanisante. Perçois-tu le fait de ne pas te faire dicter par les institutions (et les producteurs) comment faire tes films, comme un acte engagé, politique ? Bref, dirais-tu que tu fais du cinéma engagé?

Oui c’est vrai. J’aimerais bien connaître cette dame… (S’ensuit un échange autour du texte Quand André Forcier envoie valser la réalité)

Si le rêve est partout, l’amour est notre carburant. Pour toi et tes personnages, il faut être amoureux, sinon on perd son temps, on vieillit. L’aspect charnel gagne de plus en plus de place dans tes films. A moitié hors champ et ce en pleine vague rose dans cette scène célèbre de L’eau chaude, l’eau frette qui montrait à la fois la générosité de la jeunesse et la solitude du personnage qui se suicidera à la fin, il semble ces dernières années nécessaire pour toi de représenter l’acte sexuel comme une composante fondamentale de nos existences. Est-ce à cause de ce paradoxe entre une pornographie privée de poésie ayant pignon sur rue et son corollaire, une société plus prude, que tu ressens le besoin de filmer l’amour physique à l’écran ?

Je ne ferais pas nécessairement le rapport. Évidemment, la pornographie ne m’intéresse pas. (rires) Mais je ne veux pas dire n’importe quoi car c’est un constat que tu fais, alors je vais y penser...

Toi qui a été taxé de misogynie et qui écrivais « les hommes et les femmes n’ont pas à se comprendre mais à s’éprendre », tu as le goût de l’intimité féminine et de fait, tu es solidaire des déboires de tes personnages féminins. Quelle sera la place des femmes dans ton prochain film ?

Il y a un personnage important joué par Mylène Mackay, qui est une éditrice dans un quartier assez fauché de Montréal. C’est un personnage fort. J’ai aussi d’autres personnages, dont des jeunes filles de 13 ans qui sont très forts aussi. J’aime, et ce, autant pour les hommes que pour les femmes, qu’ils aient un bon ancrage, une bonne structure psychologique et qu’ils contiennent en eux à la fois le bien et le mal. Je n’essaie pas de résoudre le bien et le mal. C’est drôle parce que quand Au clair de la lune est sorti, une revue féministe québécoise, La vie en rose, en avait fait la critique : parfaite ! Très élogieuse : une belle réalisation, un bon jeu d’acteurs etc. Mais ça finissait par « Heureusement que le bum doué du cinéma québécois - le bum c’est le voyou - ne donne pas dans les rapports hommes-femmes. À l’époque, c’étaient des féministes pures et dures qui contrôlaient La vie en rose ! Je m’étais donc fait encenser et en même temps, avertir de ne pas toucher au rapport entre les sexes. Mais j’étais aussi très bon pour les histoires d’amitié entre hommes.

Les fleurs oubliées (2019)

Les fleurs oubliées (2019)

Bon, ça a pas mal évolué !

Ça a évolué...

On t’a reproché récemment et plusieurs fois ton anticléricalisme forcené. Il y a eu l’évêque interprété par Rémi Girard dans Je me souviens, ce raccord très cru, caractéristique chez toi du balancement d’un ton à un autre, sur le curé qui se fait prendre avec son silice, une scène montée en parallèle avec le viol de Lucette... Si on ne peut retenir un rire de surprise, celui-ci ne dure pas longtemps ! Est-ce que le frère Victorin serait une réponse à cette critique et une manière de plaider pour une foi connectée à l’organique et aux corps plus qu’au spirituel ?

On a publié les mémoires du frère Marie-Victorin chez Yves Gingras et sa correspondance avec sa secrétaire. Il était aussi très proche d’elle. C’est très… je ne dirais pas graphique, mais en tout cas pointu sur la description du rapport amoureux etc. Sinon, il y avait une absence d’éducation sexuelle au Québec. On s’est énormément inspirés de sa vie. Il vivait d’ailleurs à Longueuil en grande partie où il était directeur du Collège. Ce n’était pas seulement un botaniste reconnu mais aussi un écrivain respecté pour ses recueils de nouvelles, très jolies, très belles. Dans les années 20, il luttait aussi contre la destruction de Longueuil, des maisons patrimoniales. C’était un grand citoyen ! Moi j’ai connu des vieilles gens de Longueuil qui ont connu le frère Marie-Victorin. C’était apparemment un homme à femmes.

On pourrait aussi découper ton œuvre en différentes phases en fonction des familles d’acteurs avec lesquels tu as travaillé : Guy Lécuyer, Jean Lapointe, Michel Côté, Louise Gagnon, qu’on peut carrément voir grandir à l’écran… Gaston Lepage à partir d’Au clair de la lune et ces dernières années : Roy Dupuis, Céline Bonnier, Mylène Mackay, Emile Schneider, Juliette Gosselin. C’est important pour toi de garder des relations de film en film avec ces mêmes comédiens ?

Je vais les réengager pour ne pas leur faire de peine.

(rire) Une question sur les fleurs. Alors que tu faisais autrefois la comparaison entre les fleurs et les femmes, aujourd’hui, avec Les fleurs oubliées, on pourrait parler de réalisme-cauchemardesque après cette scène où ils boivent l’élixir puis vomissent de la couleur. Ces questions environnementales te préoccupent autant au niveau mondial que local ?

Oui, En ce sens, c’est une préoccupation contemporaine.

Tu as dit que tu ne revoyais pas tes films. Est-ce toujours le cas et pourquoi ?

C’est toujours vrai. Le seul film que j’ai revu, c’est L’eau chaude, l’eau frette. C’était une mauvaise copie. À l’époque, ça avait été tourné en 35mm couleur. La machine qui faisait la coupe pour le montage du négatif était mal aiguillée, ce qui fait que quand on a imprimé la copie, trois coupes sur quatre sautaient. Le film n’était pas montrable du tout ! Et là vient la Quinzaine des réalisateurs. Je reçois une lettre de Pierre-Henri Deleau invitant le film à la Quinzaine. Moi je ne l’y avais pas soumis ! Cannes et ces affaires là, ça ne voulait rien dire pour moi. Je parle avec le producteur. « On ne va pas laisser ça comme ça », alors on se garroche (on torche) une solution urgente : on fait un photogramme de la dernière image du plan, comme ça on ne fait pas sauter la coupe. La plupart des gens ne s’en apercevaient pas, mais moi je voyais bien que le film s’arrêtait à chaque plan. Je voyais le photogramme ; depuis ils ont fait remastériser le film. Ils ont réglé ce problème et c’est une bonne copie. Maintenant le film passe bien et je peux le revoir. C’est donc dans ce contexte que je l’ai revu. C’était agréable parce que le cameraman et moi, on n’était pas gênés par la qualité. Sinon, il m’arrive d’en voir des morceaux quand je fais la promotion des films ou pour communiquer.

Le vent du Wyoming (1994)

Le vent du Wyoming (1994)

Tu préfères passer à autre chose…

Je me sens comme un intrus dans une salle et j’aime autant aller prendre un verre que subir le film ! (rire)

Que lèguent tes films à la cinématographie québécoise et plus largement à la culture québécoise ? Comment entrevois-tu la postérité ?

Ça Dieu seul le verra. Je pense que j’ai beaucoup plus de films derrière moi que devant. Je travaille sur un film assez particulier. C’est mon film le plus étrange. Je ne sais pas si je me casse la gueule avec ou pas. Ça s’appelle Ababouiné. Pour le reste, c’est aux autres de déterminer tout ça.

(On finit cette rencontre par des considérations sur la fermeture des salles, sur l’emprise de Netflix et l’absence de représentativité québécoise, le recul planétaire de la démocratie, les violences policières et en déplorant la mauvaise qualité de la communication vidéo)

Remerciements : Jean-Marc E. Roy, Linda Pinet, Sandrine Chaput et Dominique Dugas.