- Partagez

- prev

- next

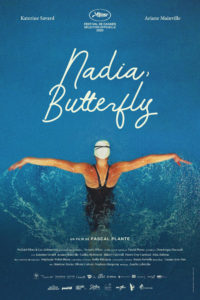

Entrevue de Mon cinéma québécois en France

2020 restera l'année où le cinéma a presque coulé à pic. Rares sont ceux qui ont pu surnager et tourner, monter, montrer des films. Autrement dit, pour se sortir du cloaque où la culture mondiale semble se noyer, il vaut mieux avoir le pied marin. Logiquement, Pascal Plante arrive en tête de peloton puisqu'il maîtrise la nage au long cours et l'art du marathon cinématographique. Sa carrière est courte mais la trajectoire fulgurante et on comprend pourquoi dès qu'on le rencontre. Car si avant il brûlait des calories dans les piscines, aujourd'hui il se consume d'amour pour ses personnages et autant d'histoires à raconter, à tel point que son destin rejoint parfois celui de sa comédienne : des sélections sans festival, des jeux sans public... 2020 fut donc une année de merde. Mais alors qu'on replongeait pour un 2021 sans plus d'espoir de victoire, dans le grand bain, on a croisé Nadia. Et depuis, on ne cesse de revoir Nadia, Butterfly (2020) auquel ce long entretien apporte des éléments artistiques ou techniques qui ajoutent à la richesse d'une œuvre en apnée. Le risque, le prix de l'exploit en quelque sorte, c'est que plus on dévore ses paroles, plus on a envie de revoir les films de Pascal Plante. De sa cinéphilie à ses thématiques de prédilection, de son court de fin d'étude à ses longs-métrages, suivez le cinéaste dans ses films et dans cette course qui n'est pas prête de s'arrêter. Aucun doute pour les années à venir : ses prochains projets reviendront dans des festivals en chair et en os, car ce cinéma là est bien viral.

Entretien avec Pierre Audebert à Florac, septembre 2021.

Tu commences dès tes études à réaliser des clips et des courts. Pourtant, tu avais d’abord étudié la production et pas la réalisation.

Le nom du programme, c’est Film Production, ce qui veut dire production cinématographique au sens large. Par contre, il est vrai qu'après mes études j’ai fondé une compagnie de production : Némésis Films, la compagnie qui produit aujourd’hui mes films, mais pas seulement. On l’a fondée tout de suite après mes trois ans de baccalauréat, donc au début de ma carrière post-Concordia, j’ai réalisé et produit quelques autres cinéastes. On ne parle pas ici de productions avec de grosses subventions ou des compagnies très complexes à gérer, mais plutôt d’une formule artisanale. Je me suis rapidement rendu compte que ce n’était pas vraiment mon champ de compétences.

Un vrai producteur ou une vraie productrice, ça se reconnaît tout de suite, c’est autre chose qu’un créateur. Bien entendu, c’est créatif à sa façon, mais d’une autre manière. Némésis Films est une compagnie qui roule encore. J’ai passé les rênes à la productrice Dominique Dussault et c’est elle qui gère majoritairement la compagnie maintenant. Ça m’aura tout de même donné de l'expérience, notamment au niveau logistique, de la direction de production et ça, ça m’a quand même rendu conscient de certains éléments du monde de la production, ce qui fait qu’aujourd’hui dans nos projets, nous entretenons un dialogue assez riche ma productrice et moi.

Tu es aussi passé par la critique. Peux-tu revenir là dessus et nous dire quel est ton type de cinéma, tes films ou cinéastes de chevet ?

Comme je le dis souvent, je suis vraiment devenu cinéaste par la cinéphilie. Ma porte d’entrée vers le monde de la création cinématographique a commencé par l’amour du cinéma au sens large. En 2012, juste après la fin de mes études, j’ai cofondé un podcast, un balado sur le cinéma qui s’appelle Point de vue, qui a quand même duré jusqu’en 2020. C’étaient des conversations passionnées, un peu désacralisées. De la critique de salon, mais évidemment, on y faisait des liens puisqu’on avait une certaine érudition, sachant qu’il y a toujours des connaisseurs plus forts que nous… Mais c'était un podcast important dans le milieu du cinéma montréalais, dans le sens où on a acquis une légitimité et en plus à cette époque, il y avait assez peu de balados, beaucoup moins qu’en 2021 ! C’était un peu le désert à ce moment là à Montréal.

J’ai fait aussi de la critique écrite pendant mes études, sur le journal de Concordia. J’ai écrit sur tel ou tel film et ça a étayé mon appréciation du langage cinématographique. Je pense que ça m’a rendu aussi plus lucide pour apprécier mon propre cinéma, le remettre en question et développer son langage. Quand tu passes par la critique, on dirait que tu deviens un créateur plus humble parce que justement tu connais ces films-là, ceux des grands maîtres, les films du canon auxquels on se compare toujours… Il y a quelque chose de vertigineux à essayer de faire une œuvre valable si tu maîtrises les grands films, qui sont par définition un peu imposants. Mais ça, ça te remet en question !

Donc ma création est liée à ma cinéphilie. L’entrée dans mon cinéma passe par ces films que j’aimerais voir, par l’érudition. Mes cinéastes de chevet suivent les différentes étapes de ma vie. Ça commence toujours par des cinéastes, disons d’ « entrée de gamme cinéphilique ». Ce n’est pas qu’ils soient moins bons, mais leur style est tellement affiché que ça parle beaucoup à un jeune adulte ou à un adolescent. Pour moi, ça a été Tarantino. Mon cinéma n’a rien à voir, mais il fait partie des cinéastes dont le style est affiché et qui te donnent la piqûre : un cinéma de l’énergie et de la contagion. En ce moment, c’est Wes Anderson. Même si je n’adore pas tous ses films, je peux vraiment comprendre pourquoi un étudiant en cinéma d’aujourd'hui est aussi excité par un cinéma comme celui-là. De Tarantino, il n’y a pas long avant de bifurquer vers Scorsese. Et de Scorsese, on peut aller partout !

Pour moi, j’ai eu eu deux électrochocs. D’abord un film précis d’un cinéaste très énigmatique : The deer hunter de Michael Cimino, qui a été une immense claque ! D’abord parce que c’est un film épique, mais aussi à cause des personnages : il y a quelque chose de tellement incarné dans toutes ces performances d’acteurs ! On dirait qu’il y a une tridimensionnalité, qu’ils vont devenir tes amis. Et puis cela devient encore plus que ça, autant par rapport à l’histoire qu’à propos des gens qu’on suit. Maintenant, on est un peu plus habitués à ça par les séries télé. Les histoires peuvent prendre des détours, puis on continue. Pourquoi ? Parce qu’on apprécie les personnages… Mais moi je n’en suis pas trop friand. Je consommais beaucoup moins de séries télé que de films. C’est là que The deer hunter m’a fait l’effet d’une bonne série dans un package de film. Un long film, mais quand même. Et l’acting était juste magistral, on ne sent jamais les cordes du scénariste. Donc The deer hunter est un film fondateur pour moi. Mais sinon, je pense qu’on peut tout apprendre du cinéma par Kurosawa. C’est l’un des plus grands, de cette tradition un peu shakespearienne, avec des codes qui fonctionnaient il y a cinq cent ans et qui vont continuer à marcher. C’est un classicisme, pas au sens sclérosé, mais plutôt ultra maîtrisé. Tout est bien en place, somptueux. Pour moi, c’est un vrai cours de cinéma en accéléré, d’autant que Kurosawa n’a pas fait qu’un ou deux chef d’œuvres, mais au moins huit. (rires) Dans ses très nombreux films, il en a fait beaucoup de grands. C’est assez varié, et il n’y a pas seulement ses films de samouraïs féodaux qui vaillent la peine. Entre le ciel et l’enfer est un de ses meilleurs films EVER ! Enfin, je pense que Cassavetes est celui qui m’a le plus électrisé : son énergie, sa folie... Dès que je sens que je manque de folie, je regarde un Cassavetes et ça me remet instantanément les idées en place ! Ça te donne envie d’être fou, de hurler, ça réveille un petit coté animal. C’est bien beau d’intellectualiser mais… pas toujours. Il faut gueuler. Cassavetes, c’est de l’adrénaline, un électrochoc.

La fleur de l'âge

La fleur de l'âge

Justement ton cinéma est très attaché à l’humain... Dans tes courts-métrages, on peut trouver toutes les générations. Déjà, tu as tourné plusieurs au moins deux fois avec des comédiens du troisième âge, pour Nonna (2016) et La fleur de l’âge (2011), mais aussi avec de très jeunes enfants. Est-ce par goût du défi, pour mieux surmonter les problématiques de réalisation avec ces publics ou seulement parce que chaque projet se présente comme ça vient ?

C’est une bonne question, mais je n’y avais jamais réfléchi aussi frontalement. Déjà avec les personnes âgées, il y a l’idée de mettre un peu de vrai, même si on est dans la fiction. Mon film de fin d’études est un peu « Jacques Demyesque », une sorte de comédie musicale tournée in situ dans une vraie maison de retraite avec ses résidents. Il y avait donc cette idée de ramener l’humain, mais le film est aussi prétexte à une création, donc le chemin qu’on emprunte est très important. Pour Nonna, le second film que j’aie fait avec une personne âgée, il s’agit de la grand-mère de ma copine qui est un vrai personnage, le genre actrice dans le placard durant toute sa vie. Dans ces cas là, les gens m’inspiraient l’humain qui est derrière. Alors le film devient un prétexte pour travailler avec eux et les mettre en valeur, pour leur redonner une certaine dignité et tout ça. Dans le cas des enfants, c’est un peu différent. Parce qu’un enfant acteur peut être la chose la plus horrible ou la plus belle qui soit.

Mais dans le cas des personnes âgées, tu as quand même une limitation physique, par exemple dans un film comme La fleur de l’âge…

Oui, mais on joue là dessus et ça devient bon enfant aussi par rapport à ça. On ne veut pas non plus les infantiliser. Pour les jeunes, il y a des films qui ont très bien réussi cela. En France par exemple, Jeux interdits, où Brigitte Fossey n’a que cinq ans et pourtant... Je ne mettrais même pas de bémol pour un enfant, c’est une grande performance, point. Ça donne aussi plus de responsabilités au cinéaste parce que les enfants sont dans la confiance totale. Eux n’ont aucune idée de comment le montage va magnifier tel ou tel élément dramatique. Il y a ici quelque chose d’ultra pur et cette pureté là me parle. Par exemple, un comédien qui pleure, ça peut être un tour de force d’acteur. Mais un enfant qui pleure, c’est un enfant qui pleure ! Il y a quelque chose de viscéral et de fondamentalement réel lorsqu’un enfant vit de vraies émotions à l’écran.

Baby blues

Baby blues

C’est le cas dans Baby Blues (2012) ?

C’est sûr ! Bien sûr, on veut toujours rester éthiques. On ne veut pas exploiter ça car l’enfant te fait confiance, les parents aussi. Dans Baby Blues, à un moment la petite fille tombe. Mais c’est un effet de son. Enfin, elle tombe vraiment mais elle ne s’est pas fait mal, elle a juste eu peur. Elle était fatiguée, elle avait peur de sa mère de fiction. Durant les auditions, j’avais bien vu qu’elle était dépendante de sa mère, donc je savais qu’en cachant sa vraie mère pendant 10 minutes, elle allait s’alarmer. La problématique, c’est d’amener du réel et dans les situations dramatiques, mais on n’échappe pas à un questionnement éthique. Là, on ne les a pas non plus maltraités ! Lorsqu’elle tombe, elle ne se fait pas mal, c’est juste la goutte d’eau. Mais au montage son, je triche : j’ai rajouté un son où elle se faisait mal. J’ai aussi ajouté des images pour qu’on ait l’impression qu’elle tombe plus sèchement que dans la réalité. On utilise toujours des trucs comme ça. Mais ce qui m’intéresse moi, c’est la pureté de la relation spectateur-acteur par l’enfant. Elle est viscérale. Pour le genre de cinéma que je fais, c’est un terrain d’exploration très stimulant.

Tu aimes aussi les beaux portraits de femmes.(il rit) Elles ont souvent la préférence et quel que soit leur âge dans Blonde aux yeux bleus (2015), Baby Blues dont la mère me touche énormément ou encore la petite fille de Nonna et aussi Je suis un château de sable qui attend la mer (2011). Qu’est-ce qui t’a rendu si proche de la psychologie féminine ?

Je n’ai pas vraiment de réponse toute faite à cette question (rires). Pourquoi les femmes ? Il y a toujours un peu de moi dans les films, même si j’aime quand même que l’imagination prenne la part du lion. Même si parfois mes films peuvent avoir l’air un peu… pas sociaux, - je ne fais pas beaucoup de cinéma social - mais être ancrés dans une certaine réalité soit géographique ou de quartier, alors là oui, ça me parle, cette sorte de vérité, d’ancrage dans le réel. Après, on peut jouer avec le langage cinématographique et moi ça me passionne. Mais c’est peut-être parce que je ne suis pas une femme que je suis si intéressé à les écrire ! Puisque ce personnage n’est pas moi, c’est forcément un amalgame d’observations. Peut-être que j’observe plus les femmes, je ne pourrais le dire. Mais quand j’écris un garçon, il y a un petit peu de moi dans le point de départ, et puis rapidement on s’en écarte, alors qu’avec les femmes, je suis tout de suite forcé de m’éloigner.

Quand je faisais mes premiers courts-métrages en 2011-2012, il y avait encore une dominante de protagonistes masculins. Honnêtement, je pense qu’entre 2011 et 2021, du chemin a été fait. On voit plus de rôles féminins. Il fût un temps, pour une femme d’un certain âge, il y en avait vraiment peu. Et là on dirait qu’à coup de Frances McDormand qui enchaîne des grands rôles ou je ne sais quoi, maintenant on en voit plus. La partie n’est pas gagnée, mais ce n’est plus la même rengaine qu’en 2011-2012. J’avais aussi dans l’idée de faire des films qu’on voit moins, avec une certaine forme d’héroïne - ou d’anti-héroïne peu importe -, des femmes meurtries ou juste complexes. Mais je m’indigne toujours, sans doute en réaction à ce manque ressenti à mes débuts. Aujourd’hui, c’est un peu moins lié à ça, plus au cas par cas d’un film à l’autre. Pourquoi des athlètes femmes dans Nadia ? C’est aussi parce qu’il y a beaucoup moins de femmes au cinéma. Il y a comme une pression ajoutée, on peut parler d’autre chose. Le rapport au corps est différent, le rapport à la pression des autres. Il y a mille et une raisons pour que dans ce film mon personnage soit une femme. Mais oui, je les côtoie et puis je les observe les femmes… Il faut donc que l’imagination fasse son chemin.

Blonde aux yeux bleus

Blonde aux yeux bleus

C’est ce qu’on retrouve dans Les faux tatouages (2017) à travers l’idéalisation du personnage de Mag par ton héros masculin justement… Tu as un style d’écriture très personnel. D’où te viennent tes histoires, comment naissent-elles ?

J’ai un peu l’impression de ressortir la même rengaine mais elles naissent souvent d’un désir de cinéma. De cinéma comme cinéphile encore une fois. Par exemple, pourquoi la natation ? Ou pourquoi ci, pourquoi ça ? Parce qu’il y en a peu, criminellement trop peu ! Et puis quand on visionne beaucoup de films, on voit souvent la même chose. On cerne de mieux en mieux les clichés et on peut au moins subvertir certains codes. Une douce subversion peut-être, mais il y a cette idée là. Parce que si ça me manque à moi, ça doit sûrement manquer à d’autres gens ce type d’histoires, cette forme-ci ou cette thématique là, ou bien encore cette esthétique... Au départ, il y a le désir de voir. Si c’était le film d’un autre, j’en serais limite jaloux, je me dirais « ah, ça c’est un film que j’aurai aimé faire. Il me trottait dans la tête et il a fallu que quelqu’un le fasse !». Ça, c’est un réel point de départ.

Ensuite, les personnages s’enrichissent plus vite que le filon narratif, au sens constructiviste. L'histoire, ou le plot comme ils disent en anglais. Ça, c’est quelque chose qui s’indexe au désir d’un personnage tridimensionnel. Le personnage vient assez tôt. Avec tous ses paradoxes, car moi j’aime les gens qu’on a l’impression d’avoir saisi et qui tout à coup te disent quelque chose, ou sur un goût qu’ils ont, par exemple un sport auquel tu ne t’attendais pas ou sur une musique qu’ils aiment plutôt inattendue. Alors d’un coup cette personne devient un paradoxe ou une énigme et tu te dis « Ah ! Mais c’est drôle !». J’aime les passés, ces gens dont on dirait qu’ils ont eu plusieurs vies, ça, ça me parle. En fait, je m’oppose à l’espèce de personnage spielbergien, chez qui ce sont toujours des introductions très claires. C’est super, très synthétisé. Mais c’est What you see is what you get… En une fraction de seconde, on a saisi le personnage pour ensuite se concentrer sur comment ce personnage là va vivre telle ou telle situation rocambolesque. Spielberg lui le fait très bien, mais moi je fais finalement l’inverse : ce sont des personnages que tu penses saisir, puis qui te glissent entre les mains, et puis qui évoluent, qui changent, qui peuvent même te décevoir, mais aussi te surprendre. C’est donc une opposition à un cinéma d’archétypes.

Justement, il m’a semblé qu’en terme de structure narrative, chez toi la psychologie avait tendance à primer l’action. D’ailleurs tu fais assez peu de cas des structures narratives classiques au point de ne pas chercher à faire de chute à tout prix, notamment dans tes courts-métrages, ce qui est une singularité dans un format où c’est presque un passage obligé. On voit que chez toi ça part de l’intérieur et que tu fonctionnes sur un autre mode...

Oui, absolument. Car le langage du cinéma peut t’inviter à l’intérieur. Dans le roman, on peut dire littéralement comment se sent la personne, mais au cinéma, on n’a pas ces dispositifs là, à moins de mettre de la voix-off. Ceci étant dit, on a mille et un autres outils. On a le son par exemple. Le réel m’intéresse. C’est agréable de... pas de le transgresser, mais de le transcender. Et c’est à ce moment là que la poésie s’installe. J’essaie dans tous les cas qu’elle ne soit jamais gratuite, mais toujours en adéquation avec une intériorité. Parce que sinon, c’est facile de faire des images fétichisée, esthétisées. Moi une belle image, ça ne m’impressionne pas, mais une image qui a de la personnalité, ça beaucoup plus ! D’un coup, ça fait comme un trou. C’est le jackpot qui nous permet de renchérir, qui nous invite dans la psyché. C’est ça pour moi la formule gagnante, parfaite. Mais il faut aussi mettre tous ces dispositifs là en œuvre, notamment le son et il y a un grand travail là-dessus.

Nonna

Nonna

Durant la phase d’écriture, quel temps consacres-tu à l’écriture et dans quelles conditions ?

Tout dépend des projets. Pour mes courts-métrages, certains ont été faits sur un élan. Pour Nonna, par exemple, on avait une moitié de scénario, mais pas de dialogues écrits. Pour les longs-métrages, comme le processus de financement est plus laborieux, on écrit souvent des dialogues plus tôt. En fait, on les écrit presque pour les bailleurs de fond ! À ce moment là, j’y porte une vraie attention, comme pour certains courts-métrages comme Blonde aux yeux bleus, sur lequel j’ai reçu plus d’argent. Pour l’enfant, j’avais fait une version alternative, sans dialogues, parce que je ne voulais pas qu’elle arrive comme un petit singe savant qui récite ses lignes, ce qui, je pense, n’aurait pas fonctionné. Mais pour la comédienne qui interprète sa mère, il existait une autre version du scénario, avec des dialogues celle-là. La version des institutions financières en quelque sorte.

Ensuite, je m’installe... Comment je m’y atèle ? Et bien j’essaie d’abord d’avoir une vraie routine. J’ai du temps le matin donc j’écris car ce sont de bonnes heures. Ensuite, le mouvement fait le plus souvent partie du processus créatif. Je vais soit nager, soit courir ou encore marcher. Mais il y a toujours l’idée de bouger, car c’est souvent en bougeant qu’on déclenche une petite épiphanie, dans le sens où lorsque l’on s’attelle à l’écriture, on est souvent confrontés à des problèmes. Or en mouvement, on dirait que les solutions nous tombent dans les bras ! Il y a donc toujours cette idée de recherche qui y est intimement liée, même pour un sujet que je connaîtrais à fond. Par exemple, pour Les Faux Tatouages, j’avais sans doute plus confiance en mon sujet, idem pour certains courts-métrages comme Blonde aux yeux bleus ou même pour Nadia, Butterfly. Je connais la natation, mais pas nécessairement l’olympisme. Et puis je ne suis pas non plus une femme, donc il y avait aussi ces rencontres. Pour les films que j’écris actuellement, les sujets sont encore plus loin de moi, des trucs complètement différents. Il y a même un film d’époque ! Alors on fait des recherches et c’est un test qui vient assez tôt, parce qu’il ne faut pas se gourer et se lancer dans un projet qui ne soit pas le bon.

Dans quel sens ? Dans un sujet qui ne te tiendrait pas assez à coeur ?

Qui ne me tiendrait pas assez à cœur en effet. C’est pour cela que je fais beaucoup de recherches au départ, car si je m’en lasse, alors le tri est vite fait. Ça arrive : tu ouvres le journal. Tu as des idées. Mais avoir des idées en cinéma, ce n’est pas bien difficile. Ce qui est dur, c’est de s’y accrocher, comme un marathonien, jusqu’à la fin. Voilà où le bât blesse. Car des idées, on en a tous. Donc quelque chose t’attire l’œil dans le journal et là tu penses que tu as quasiment ton prochain sujet de film. C’est à force de chercher, parfois au bout de deux semaines, que tu as déjà l’impression d’avoir fait le tour. Sinon, à l’inverse, plus on creuse et plus on est intéressés, alors on sent que notre voix et notre regard s’immiscent quelque part, qu’on a un même un point de vue unique, en marge ou un peu différent. Et ça c’est excitant pour un artiste. Là dessus, le processus de recherche aide beaucoup. Je lis énormément, je fais des consultations, des rencontres… Rien à voir avec les gens qui créent tout de A à Z, en vase clos, c’est une autre sorte de films.

Drum de marde !

Drum de marde !

Omniprésente dans ton univers, la musique, autant à l’écran que dans la musicalité même des films. Est-elle présente à tous les étages de ton processus créatif ?

J’aime la musique au cinéma car ce sont deux de mes passions, je suis très mélomane. J’ai aussi un frère qui est professionnel dans ce milieu là. Aussi, j’ai peut-être eu un accès privilégié. Il reste que je ne suis pas musicien moi-même. Mais souvent, des moments de grâce m’émeuvent dans les films, lorsqu’il y a un alliage parfait entre musique et cinéma, images et contexte. Par exemple, assez récemment, après le Diamonds de Rihanna dans Bande de Filles, là je me suis dit « wouaaah!! C’est probablement l’une des plus belle scène de cinéma de ces dix dernières année ! » et je ne mâche pas mes mots ! Certes, ce n’est pas la seule balise d’appréciation, mais j’ai plutôt tendance à être vraiment émotionnellement investi quand les deux s’allient et se rehaussent l’un l’autre. Dans ma propre création, je dirais même que tout commence par la musique. Je réfléchis donc en ce sens : au moment d’écrire, j’ai des idées, j’ai des thèmes, un mood, une atmosphère... Au début de mon processus scénaristique, je prends même un certain temps pour élaborer une playlist, pour écouter beaucoup de musique et essayer de trouver une couleur, comme si c’était elle qui donnait la couleur du film.

Pour Nadia, Butterfly, j’écoutais beaucoup de dream pop, des trucs très réverbérés et puis beaucoup d’ambient, et c’est au final ce qu’on retrouve dans la majorité du film. Pour Les faux tatouages, j’écoutais toutes sortes de morceaux de punk acoustique, ce genre de trucs rugueux et en même temps assez mélodiques, c’est à dire pas que dans l’agression. Des morceaux avec du cœur. D’ailleurs, c’est exactement le ton du film. Ici, il n’y a pas de hasard. Parfois, on s’attache à des chansons et on veut donc les avoir à tout prix, mais la réalité est toute autre... Dans le cas de Nadia, Butterfly, la chanson de Beach house est devenue le totem du film, avant même d’entrer réellement dans le film. On a fait notre rap party à la fin du tournage et j’avais fait une petite vidéo avec des bloopers à montrer aux gens et déjà, je l’avais montée sur cette chanson là. C’était tellement ça ! On dirait des vagues, il y a quelque chose de rythmique, on est complètement sur notre X. Mais là encore, cette chanson était présente dès l’écriture et n’est pas venue par hasard. Il y en a d’autres qui y sont littéralement, parce que ces chansons sont dans la diégèse, dans la réalité du film. Là, il faut les avoir : si on chante du Avril Lavigne, puis qu’Avril Lavigne dit non après qu’on ait filmé la scène, on est dans la merde (rires). Mais même certaines chansons extradiégétiques, celles collées sur le film, sont parfois carrément écrites au scénario, ce qui veut dire que c’est assez clair dans ma tête. Mais il y a aussi des surprises : la chanson totem des Faux tatouages n’est pas celle qu’on voulait à la base. On avait choisi une chanson de Jean Leloup, mais à ce moment là, Jean Leloup n’était pas trouvable. C’était trop compliqué et c’est donc devenu une chanson de Daniel Bélanger, qui a un petit peu moins traversé l’Atlantique, donc vous la connaissez moins en France, alors qu’au Québec, c’est une chanson très connue. Ici, c’est un heureux accident, parce que cette chanson est meilleure que mon premier choix qui était I Lost My Baby de Jean Leloup. Mais là, ça aurait été trop littéral. C’est plus beau cette poésie plus distante, on projette plus et le spectateur fait plus de ménage. Ce genre d’accidents heureux, il faut les accueillir à pleines mains !

De Drum de marde ! (2015) à Blast beat (2018), tu sembles avoir une bonne connaissance des rapports humains dans un groupe de rock… Si ton frère est musicien, tout s’explique ! Blast Beat s’inspire-t-il d’une audition fantasmée ou vécue ?

C’est assez drôle parce que Blast Beat et Drum de marde ! sont deux films qui ont été fait dans des contextes de création express. Drum a été fait dans un atelier Kino, style « faites un court-métrage en 72h ». Après je l’ai repeaufiné. J’ai travaillé la colorimétrie, le mixage, le son. Mais ça a essentiellement été fait sur trois jours. Pour Blast Beat, c’était dans le cadre d’une carte blanche du Festival du Nouveau Cinéma. Quand je parlais tantôt « d’élan », là on est vraiment dans des films d’élan, juste mus par un pur désir d’exploration et de cinéma.

On dirait que maintenant je me rabats plus sur moi… C’est à dire que pour les projets de longue haleine, j’aime la recherche. Mais lors de créations express, nos biais, nos plis deviennent plus évidents. Le punk, le hardcore, le métal, c’est toute mon adolescence. Enfin, j’en écoute encore un peu mais aujourd’hui j’écoute de tout. Mon réflexe a donc été de revenir à mes premiers amours. Quant à la psychologie d’un groupe, c’est une bonne question. Le cinéma étant très collaboratif, je pense qu’il y a des ponts à dresser entre le monde de la musique et celui du cinéma, car ce sont les mêmes dynamiques humaines. Dans Blast Beat, il y avait toujours ce désir de collaborer avec des non-acteurs - c’est tourné entre Les Faux Tatouages et Nadia. Or, je savais que pour Nadia je m’en allais vers des non-acteurs ou plutôt des non-professionnels. Et je voulais donc me refaire la main, parce que j’avais été très gâté avec Les Faux Tatouages où les comédiens avaient été très bons, très préparés. Je ne les dirigeais pas trop et ça allait très bien. J’ai voulu me remettre en danger. Elle, c’est une vraie chanteuse lyrique, une mezzo soprano, mais aussi et surtout, une chanteuse de métal. Et lui, c’est le court-métragiste Alexandre Dostie, qui prépare actuellement son premier long premier long, un cinéaste de grand talent et un ami. Et puis, il avait la bonne énergie. Ça s’est fait à l’instinct. Je me répète, mais j’aime quand le film a l’air terre à terre et réaliste. Parce que le cinéma, ce n’est pas la vraie vie et j’aime bien qu’on me le rappelle. Quel est ce lieu ? Est-ce qu’il va réellement y avoir un concert après ? Où est le reste des membres du groupe ? Il y a quelque chose d’un peu improbable dans ce setup là, cette toile de fond et même, dans ce film là. Drum de marde ! est un peu plus crédible au niveau de son setup car j’aime bien partir de quelque chose qui a l’air réel et au final, tout ça n’est qu’un film… Il faut toujours qu’il y ait du fantasme au cinéma.

Blast beat

Blast beat

Autre caractéristique de ton cinéma, l’absence de jugement des personnages. Il n’y a pas tellement de salauds, ni de personnages négatifs dans tes films. Est ce que ça vient de ta vision de l’humain ?

Je pense qu’une même personne est capable du meilleur comme du pire, tout est question de contexte. Je suis même plutôt intéressé par les sujets qu’on diabolise. Le plus frappant, c’est peut-être pour Blonde aux yeux bleus. On est vite enclins dans certains cercles de la gauche libérale à condamner ces gens là, ces mères sont vues comme des pestiférées ! Là, la recherche m’a fasciné parce que, qu’elle soit positive ou négative, on était tout le temps dans la propagande. Mais je pense que mon film a un vrai point de vue, quand bien même je n’enverrais pas ma jeune fille dans ces concours là. On ne peut pourtant pas faire l’autruche et se dire « ce sont toutes des démones » et ainsi, stigmatiser tout ce monde là. Car il y a derrière une société qui permet à ça, non seulement d’exister, mais carrément de fleurir. Et puis pour une enfant, cet univers doré à la Katy Perry est très alléchant. Donc c’est parce qu’il n’y a pas de salauds que quelque part je m’intéresse aux travers d’une société qui permet à des gens, aux comportements questionnables, d’exister. Un film américain récent que j’adore, c’est Nightcrawler. J’adore ce film parce qu’on ne le psychanalyse pas par un trauma du passé, c’est à dire qu’on ne peut pas se déresponsabiliser collectivement en disant : « il est comme ça parce que ». Je trouve que le cinéma fait trop souvent ça, et ça m’énerve ! Dans There will be blood par exemple, c’est loin d’être aussi clair. Ou encore dans Raging Bull… Dans ces grands anti-héros ou anti-héroïnes là, les meilleurs sont ceux qu’on ne peut résumer en une phrase. Au contraire, ils sont une somme monstrueuse d’éléments contradictoires, avec souvent souvent le manque d’amour comme dénominateur commun. Bref, c’est toujours plus complexe. Et moi j’adore l’effacement de cette espèce de facilité psycho-analytique pour les comportements problématiques. Et dans Nightcrawler, il y a aussi toute une infrastructure qui lui permet d’exister. Lui incarne une forme de rêve américain, un peu sombre peut-être, mais tout à fait plausible. C’est la société dans laquelle on vit qui permet à cet homme là d’exister, malgré son côté sociopathique. Voilà qui m’intéresse doublement plus. Et parfois au contraire, par exemple dans Nadia, Butterfly, l’entraîneur, c’est la ligne claire. On voudrait qu’il aie une emprise sur elle. C’est logique puisque c’est une personne importante dans sa vie. Mais on a tenu à ne jamais insinuer que cela pourrait aller au-delà, vers une relation abusive par exemple. Car dans un film où il y a ça en sous-texte, ça te cannibalise tout le reste. Il arrive souvent que le vrai drame, ou de vrais méchant, bouffent la subtilité de tout le reste. Je fais donc très attention en m’en allant par là.

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Il y a des parti pris visuels très tranchés dans chacun de tes films. Mais comment définirais-tu ton esthétique ou ton style ?

Je ne saurais pas me définir en une phrase clé, mais je sais ce que j’aime et je sais ce que je n’aime pas ! (rire) D’abord, peut-être parce que je gesticule beaucoup dans la vie, j’ai vraiment tendance à aimer les plans poitrine ou à aimer les mises en place ouvrantes vers la caméra, avec des tables rondes, des gens aux comptoirs des bars… Il y a une raison un peu philosophique à cela, c’est que j’aime quand l’œil du spectateur s’égare. Je trouve qu’il y a beaucoup trop de films - en fait la majorité quand on y pense -, qui te dictent constamment où ton œil doit regarder. Or moi ça ne me dérange pas de poser la caméra et de dire « Si tu veux, tu peux regarder l’arrière plan, ou le protagoniste masculin, la protagoniste féminine, ou même, tu peux te perdre dans ta tête ». Je ne diabolise pas du tout l’idée d’un peu de temps mort. Parce qu’un temps mort, on le remplit, on se met en abyme nous même. On visionne un film puis on réfléchit tout en visionnant, au lieu de se faire juste constamment guider et puis sur-stimuler. Bon, comme tout le monde, j’aime bien être diverti. Quand je dis cela, il n’y a aucun pied de nez au cinéma de divertissement. Mais ce qui moi me divertit en tant que spectateur, c’est quand j’ai mon petit carré de sable de liberté et que je ne suis pas constamment pris par la main… Je pense au plan séquence. C’est drôle parce que le plan séquence est souvent très tape à l’œil. Beaucoup de films utilisent ce dispositif de façon prestidigitative ou dans l’esprit d’un concours de celui qui pisse le plus loin ! « Mon plan séquence est plus complexe que le tien ! » Alors, ça peut effectivement être assez sophistiqué et intéressant. Mais dans un monde où Touch of Evil a été fait en 1958, bon… Est-ce qu’on va réellement aller plus loin que ce qui a déjà été fait dans L’arche russe ? Je ne le pense pas. Si c’est ça l’objectif, la cause est perdue d’avance. Moi j’utilise le temps réel et je conçois le plan séquence dans l’idée d’effacer le cinéma. J’aime l’hypnose qui vient avec… On baisse le degré de stimuli, parfois au point qu’on l’oublie. L’image nous berce… Et je trouve que paradoxalement, ça reconfère une force au montage, il y a moins de coupes. L’average shot lengths, la durée moyenne des plans, est plus longue, mais ça ne veut pas dire que le montage ne soit pas expressif. En fait, c’est souvent l’inverse, parce que quand on ne fait juste que découper façon « pourquoi-parce que », le montage n’est plus que de l’esbroufe. Il y a donc cette idée que j’aime le temps réel, j’aime les longues scènes qui ont plusieurs entrées. Au lieu de voir ça comme une petite brique avec un mandat, j’aime bien que ce soit quelques chose d’un peu vaseux, d’un peu visqueux. Ça commence drôle, ça finit triste. Ou intro-plan, ou intro-scène. Mais j’aime bien l’idée de se poser. Dans nos vies, les moments transformatifs sont souvent des moments de pause. Or je trouve que ce temps, le cinéma nous le donne rarement.

Par exemple, j’aime beaucoup la mise en scène de Cristian Mungiu, le cinéaste roumain. Lui fait des plans séquences que j’aime beaucoup. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aie pas de mouvements de caméra, ni de mise en place élaborée, mais il y a quelque chose qui est juste organique. On n’y attire pas l’œil sur la prouesse technique. Il faut dire que moi je travaille fort pour l’effacer ! Il y a parfois des plans complexes, mais si le spectateur ne le remarque pas au premier visionnement, j’en suis plutôt content. (rire) Donc je dirais que mon style n’est pas très flamboyant. Le trivial m’intéresse, ce qu’il y a entre les lignes m’intéresse, le silence... Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas rire ou vivre des émotions, ni que ce soit austère pour autant. J’essaie de trouver cette drôle de ligne là, un peu contemplative mais généreuse en même temps. Parce que du cinéma contemplatif, il y en a déjà, du plus ardu, du plus rude, mais je ne pense pas que ça soit cela non plus le cinéma que je fais, plutôt un genre de balance entre ces deux pôles.

Les faux tatouages

Les faux tatouages

Ton premier film est un coming of age, genre très présent en Amérique du Nord et depuis ces dernières années, au Québec. Pensais-tu apporter un point de vue différent au genre avec Les faux tatouages ?

Je pense que si on considère le cinéma mondial, Les Faux Tatouages n’était pas si original que ça. Mais le désir était encore d’être réaliste. Je trouvais que, dans cinéma québécois en particulier, l’adolescent était infantilisé. Il me semblait carrément que l’ado que j’entendais, comme ces cousins ou les autres jeunes de cet âge, avaient bien souvent des préoccupations émotives plus riches. Et ils parlaient une toute autre langue ! Parce que la langue de l’adolescent des séries télévisées, sans doute écrite par des personnes d’un certain âge, était en déphasage complet avec le joual montréalais que j’entendais parlé dans la rue par ces vrais jeunes. D’un autre côté, l’inspiration plastique venait quand même d’un certain indie américain, le spectre bienveillant d’un Richard Linklater n’était quand même pas bien loin des Faux Tatouages ! Entre parenthèses, c’est d’ailleurs pour cela que je suis si fier de Nadia dans lequel les influences sont beaucoup plus obliques. Je me plais à penser qu’on n’est pas capables de reconnaître les cinéastes dont on aurait pu discuter, ma directrice photo et moi. Les Faux Tatouages est un petit peu plus transparent, sans les copier toutefois. Si un certain type de cinéma indie américain m’inspirait - mais dans le contexte du Québec -, j’avais juste un désir de tridimensionnalité et de rendre ma représentation de la jeunesse plus contemporaine, plus authentique, juste à hauteur de leur intelligence.

Le titre Les faux tatouages se réfère à l’impermanence de certaines choses, les bonnes (le numéro sur le bras, la fleur peinte par une petite fille) comme les pires, ici le trauma vécu par Théo. L’idée, c’est qu’il ne peut pas se tatouer vraiment, tant qu'il n’a pas dépassé son histoire…

Je pense que c’est bien dit ! Il y a plusieurs éléments de réponse. Souvent l’amalgame de petites idées font qu’un titre finit par s’imposer. Il y a d’abord la réponse la plus évidente mais qu’il faut rappeler, le sens le plus littéral : c’est vraiment par ça qu’elle débarque dans sa vie. Lui aussi le pratique très concrètement, j’imagine jusqu’à ce qu’il puisse avoir quelque chose d’assez significatif à se faire tatouer réellement. À ce moment là de sa vie, l‘idée d’être temporaire, dans l’éphémère, ça le satisfait. Faux tatouage, c’est un oxymore, tatouage étant permanent et faux, éphémère. Ce que je voulais dire poétiquement ou symboliquement par ce titre, c’est que ce n’est pas parce que c’est une relation « étoile filante », ce n’est pas parce que c’est quelque chose qui a été, qui a eu dès le départ une date de péremption agréée, que ça n’aura pas un impact qui transcende le moment où c’est vécu. Je pense qu’une relation significative, on la porte en nous, positivement ou négativement, comme une cicatrice ou un badge. Je suis un peu la somme de toutes mes ex-copines ou de toutes mes grandes amitiés. Mag et Théo ont vécu quelque chose de très intense, peut-être secret aux yeux des autres, mais eux l’ont vécu et rien ni personne ne pourra leur enlever. D’où l’idée de tatouage, de permanence. Parce qu’ils ne se remettront pas ensemble ! Il faudrait être un peu trop romantique pour imaginer cela mais au moins, le spectre bienveillant de leur relation va perdurer et ça c’est positif. Et c’est beau.

Les faux tatouages

Les faux tatouages

La direction d’acteur est une de tes plus grandes forces. Mais quel temps as-tu passé pour le casting des Faux tatouages ?

Alors la plus grande décision qu’on prend (il insiste), c’est qui va jouer le rôle. Pour d’autres sortes de films, des trucs plus formels, ça peut justement être... une formalité ! (rire). Mais dans des films de personnages comme ceux que j’aime, où les personnages se métamorphosent, se révèlent en pelures d’oignon, ce sont des personnages qu’on a envie de suivre. Parce qu’imaginons Les Faux Tatouages avec des comédiens plus fades : le film devient fade, il n’y a rien d’autre qui puisse le sauver finalement ! Non, en toute humilité, ça fonctionne réellement sur cette base là, puis ensuite, à partir de là, ça peut peut-être marcher. À cette étape, je suis assez maniaque. Je n’écris pas avec des comédiens en tête et en plus, j’aime bien confronter mon idée. Parfois les gens à qui on finit par donner le rôle ne sont pas exactement comme le personnage sur le papier, mais ils peuvent s’y greffer et ajouter à celui-ci. Rose-Marie Perreault est un cas à part. Elle avait une énergie beaucoup plus mature, plus calme que le personnage tel qu’il était écrit. Heureusement qu’on est partis avec elle, parce qu’il y aurait eu sinon le danger qu’elle ne soit qu’une femme fantasme. On en voit beaucoup dans le cinéma des femmes qui sont là uniquement pour sauver le garçon et l’inspirer. Elle, on voit qu’elle dépasse franchement cette fonction là. Déjà, le film s’attarde beaucoup sur son environnement à elle : chez elle, son quartier… Il y a de la chair autour de cet os là ! Mais en plus, elle n’a pas besoin de dire grand-chose et pourtant on sent qu’elle aussi a une histoire. Et ça c’est important, c’est le respect de ton personnage, de trouver cette personne qui l’incarne avec tout le bagage qu’il faudrait qu’il ait, au lieu d’avoir l’impression d’exister juste pour la scène, entre « Action ! » et « Coupez !». Dans beaucoup de films, tu n’y crois pas vraiment. J’avais vue Rose-Marie dans un mini rôle dans Les démons de Philippe Lesage et surtout dans un court où je l’avais trouvée très inspirante, très bien. Ensuite, je l’ai vue en audition. Elle avait été très bonne mais on n’était pas encore certains à 100 %, il y avait aussi d’autres candidates que j’aimais bien. Je parle ici spécifiquement des Faux tatouages mais en fait, je fais toujours ça : après je fais un rappel d’audition où j’essaie d’avoir une donnée fixe. Dans le cas des Faux Tatouages, ça aurait pu être l’inverse, mais on avait casté Anthony Terrien en premier. Pour une raison quelconque, il s’était bien démarqué et on voyait déjà assez fortement Théo en lui. Pour les Mag, il y avait plein d’actrices de talent, mais ça tirait un peu dans tous les sens. Alors on a ensuite fait la scène où ils se rencontrent au début du film en rappel d’audition où là Anthony donnait la réplique à ces cinq jeunes actrices, et avec Rose-Marie, on y a vraiment cru. Il y avait cet espèce de magnétisme. Même en revisionnant l’audition, on était captifs de leur chimie et de leur aura. Ça, ça a conforté jusqu’à l’esthétique, parce que quand tu as des acteurs qui ont un rythme entre eux qui est déjà très beau, tu n’as plus besoin de trop mettre le rythme du cinéma par dessus. Tu peux te faire discret et ça peut être très bien. Évidemment, on filme tout. Je passe un temps quand même assez dingue à trouver mes perles, mais encore une fois, c’est LA plus grande décision. Parce qu’un plan de caméra un peu flou ou un peu raté, ça dure le temps que ça dure, Mais un mauvais casting, c’est comme si chaque seconde où apparaît le visage de la personne mal castée coulait le film et ça continue de le couler un peu plus à chaque seconde.

Les faux tatouages

Les faux tatouages

Est-ce que tu as eu des expériences douloureuses à ce niveau là ou as-tu toujours réussi à trouver facilement les bonnes personnes à chaque fois ?

C’est toujours assez bien, même pour mes films plus express comme Drum de marde !ou Blast beat, pour lesquels nous n’avions pas le temps faire d’auditions. Pour le rôle principal de Drum de marde !, j’avais déjà travaillé avec cet acteur, donc on se connaissait. Mais si j’avais eu du temps de création, je l’aurai testé. Finalement, j’ai été assez chanceux, même lorsque j’ai casté d’instinct. Je n’ai pas eu d’histoire horrible. C’est plate comme réponse mais tant mieux ! Soit, on a fait énormément d’auditions et de tests, soit l’instinct a été somme toute assez bon.

Ce qui est très beau, c’est que dès le début Mag sent la douleur de Théo, même sous sa dégaine de beau ténébreux, elle voit sa vérité intérieure en quelque sorte. Elle l’aime d’autant plus par rapport à ce qu’il dégage. Encore une fois, tu t’écartes de la dramaturgie classique pour une parenthèse enchantée qui n’est que le pendant de l’état intérieur de Théo, car le psychologique prime toujours sur l’action. L’objectif de Théo, c’est juste la résilience… Comment as-tu trouvé l’équilibre entre le drame personnel et leur relation ?

Cette question était un peu l’épée de Damoclès au-dessus du projet, parce qu’on voulait que le cœur du film soit la romance d’été. Je voulais que la séparation de ces deux jeunes êtres qui est honnêtement, un peu anecdotique à l’échelle d’une vie – dans le sens où ça ne fait que deux semaines qu’ils se côtoient -, je voulais quand même rendre ça réellement vibrant et je l’espère, assez touchant. La part du lion du du film restait donc cette d’amourette et ces moments de timing étrange, parce qu’elle reste juxtaposée à un drame vécu. Le film a finalement un drôle de parti pris, parce qu’on regarde beaucoup le trivial et qu’en même temps on omet beaucoup d’éléments narratifs ou de compréhension autour du « réel drame », appelons le comme ça. Je ne te mentirai pas en disant que ça a été un fin dosage : même par soustraction, on sentait que ça fonctionnait mieux. Et par contre, plus on épaississait le mystère autour de Théo, de cet accident, « était il le conducteur ? nanana »… et toutes ces questions, plus ça bouffait le film. Plus on se rendait compte de pourquoi tu filmes finalement plutôt une histoire d’amour. Et si tu verses plus dans le drame, là le château de carte s’écroule. Et ça, au montage on l’a senti. J’avais encore ça et là quelques éléments supplémentaires, mais finalement on s’est dit : « Restons évasifs ». On va juste vivre, faire confiance au moment présent, ces moments qui de toute façon m’intéressaient le plus. J’aimais bien l’idée de juste les voir, de passer du temps avec ces personnages là, ces acteurs là. C’était quand même ça le cœur du film, jusque dans l’acte de création. Et il y avait le danger que ça paraisse plaqué... Donc je te rejoins quand tu mentionnes que c’est un dosage savant, complexe et fin. Ce n’est pourtant pas la force du film car quand j’y repense, pour moi c’est plus ces moments doux, triviaux. Tomber en amour en temps réel, cette simple idée là est bien mieux réussie en tant que telle que tout ce qui est autour. D’ailleurs, si je refaisais ce film aujourd’hui, j’assumerais complètement qu’il s’agisse juste d’une romance d’été, peut-être sans autre penchant dramatique.

Les faux tatouages

Les faux tatouages

Chaque spectateur peut se reconnaître dans le film puisqu’à cet âge là les rencontres courtes et intenses sont fréquentes mais nous marquent à jamais. C’est la partie naturaliste du récit. Il y a cette balance entre le côté solaire de Mag et le côté obscur, par exemple dans la forte stylisation du repas familial chez Théo.

Oui, et c’est d’ailleurs le seul plan tourné avec un pied. C’est un plan qui emprisonne...

C’est important de le préciser en effet ! Est-ce que de coller au personnage de Théo permet aussi d’éviter le côté moralisateur et pédagogique du film à message ?

Oh oui mon dieu ! Ce côté moralisateur« Ne faites pas ça, c’est mal !» Ce serait évidemment idiot de faire ça. Si je surenchéris, ça commence à faire film de sensibilisation pour les jeunes. Non, on parlait plutôt de rentrer dans l’espace mental des personnages et au final c’est ça. On ne va pas se mentir : le personnage de Mag est très principal, mais il reste que le protagoniste, c’est plus Théo, parce qu’on a plus accès à sa back story. Et si c’était un film 100 % réaliste, naturaliste, on aurait peut-être pas stylisé autant… Pour la maison, on est dans des tons gris. On construit une sorte d’iconographie religieuse, sclérosée, hyper emprisonnante, car c’est comme ça qu’il se sent. Cette maison de banlieue ressemble à une maison hantée. Voilà pour le visuel. Mais il y a aussi le son. Le son, c’est toujours l’ingrédient subliminal ! Si tu veux que la scène soit pesante, il suffit d’avoir la petite ambiance en plus qui fait que tout paraît lourd. Chez Mag, on est dans les criquets, on n’est pas dans la ville. Par contre, chez Théo, ce sont des gros vents creux… Ces outils de cinéma nous servent à affûter la balade psychologique des protagonistes. Ce n’est pas irréaliste, mais on organise à notre avantage le réalisme, c’est aussi ça le cinéma ! Enfin, les tons de couleurs sont assez frappants : la chaleur estivale montréalaise, ce côté très orangé, solaire comme tu le définis, versus le crépuscule de cette maison de banlieue un peu vide...

Pour rester dans le domaine du son, j’imagine que là aussi certains éléments apparaissent dès l’écriture et que d’autres se trouvent au tournage, au montage et au mixage...

Oui, évidemment ! C’est une étape que j’aime bien explorer. Il faut dire aussi que j’ai beaucoup fait dans ma vie de conception sonore pour les films des autres, sur des courts-métrages entre autres. Il y a une cinéaste vraiment talentueuse qui s’appelle Ariane Louis-Seize, pour laquelle je travaille souvent le son de ses films. Et même pour des trucs d’horreur, comme par exemple pour Santiago Menghini, l’un de mes amis et collègue, lui aussi court-métragiste de grand talent. J’ai fait aussi des longs aussi, mais pas de cette échelle. En tout cas, j’ai une sensibilité et une vraie affinité pour le son. J’ai d’ailleurs fait le sound design de tous mes films jusqu’à Nadia. Pour Nadia, c’est la première fois que je m’en déleste, comme pour le montage image d’ailleurs. Mais je suis là tous les jours, à toutes les étapes. Il y a donc une collaboration où je suis quand même très impliqué. C’est drôle parce que c’est là qu’on peut être le plus littéral, tout en étant le plus subtil. Si je veux que ce soit une scène drôle ou angoissante, il suffit de juste trouver le bon dosage, la bonne chimie, le bon cocktail d’ambiances et de sons. Ça aiguise vraiment beaucoup la lame. Si on veut que le spectateur se sente comme ça, alors on va aller dans ce sens là. Mais on peut être aussi subtils sur la façon de s’y rendre. On ne détourne rien : objectif simple ! Et on trouve des solutions créatives pour y arriver. Pour Nadia, c’est déjà pensé au scénario. Même les points d’oreille un peu chancelants au moment de sa course par exemple, c’était voulu, pour qu’on soit vraiment dans sa tête et jusque dans son point d’oreille. C’était une intuition esthétique. Je ne crois pas l’avoir écrite dans le scénario, parce que ça peut parfois être lourd de trop écrire de trucs esthétiques. Dans le scénario, tu écris plus l’histoire. Mais ici, d’entrée de jeu c’était voulu.

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Vu que tu n’as pas fait toi-même le son, on imagine que sur une séquence comme celle de la compétition olympique, il y a énormément de choses à gérer, beaucoup de figurants... La spatialisation du son au niveau du lieu paraît très complexe, avec un gros travail sur les clameurs qui vont avec la psychologie de l’héroïne. J’imagine que d’avoir un sound designer t’a permis de vraiment affiner tout cela...

Oui absolument ! Pour ça, le son est vraiment toujours un savant dosage. Dès fois, tu veux donner des vrais stimuli à tes acteurs. Si par exemple, on avait mis des sons de foule pendant la scène de la course, il est sûr que que ça leur aurait sans doute donné une piqûre d’intensité supplémentaire. Quoi que… C’est ce que je questionnais. Car on s’est rapidement rendus compte que non. Premièrement, elles étaient capables de le faire, mais de deux, c’est quand même bien d’avoir ce contrôle là, cette perfection technique. Ce n’est pas parfait mais tu comprends, il y a ce contrôle sur quel bruit de foule à quel moment. Moi je voulais une foule un peu guerrière. On est allé chercher l’idée des rumbles (son profond et résonnant continu), comme s’il y avait des tambours. Un truc presque musical. On ne voulait pas un score au dessus de la foule, mais que cette foule ait plusieurs ponctuations, qu’elle soit changeante. Ce qui veut dire qu’on n’a pas juste mis trois ou quatre ambiances de foule relativement constante de A à Z. Aussi, je pense que cette foule a une vie et il y a eu un vrai travail pour arriver à cela. En fait, lorsque c’est bien calé au tournage, on garde le contrôle en post production. Ensuite, plus encore qu’au montage image, c’est l’émotion qui prévaut. Si je veux qu’on ressente cette adrénaline là et ce qu’il y a déjà un peu dans son visage, cette espèce de crainte pré-course, il faut trouver par le son la façon de rendre ça encore plus excitant ou encore plus effrayant.

Je me suis demandé si ta pratique de la natation n’aurait pas influencé ta perception sonore du monde, comme filtrée par l’élément aquatique. As-tu utilisé certains de tes souvenirs auditifs pour écrire le son de Nadia, Butterfly ?

Pour parler un peu de ma vie, je ne pense pas que ce soit un hasard que j’aie fait beaucoup de natation et que je sois aussi très auditif. Déjà quand tu nages, tu es un peu privé de la vision, donc forcément tu écoutes un peu plus. On pourrait dire que tu es aussi privé de l’audition, mais là c’est différent. Ce que tu entends est alterné. Quand on nage dans une piscine, on en voit le fond. Quand on respire, on respire d’un côté mais ça splatche dans nos yeux et franchement, on ne voit pas grand-chose. Je pense que le film est doux et enveloppant et on recherchait cette couverture là, un peu aqueuse dans toutes les textures sonores. Mais la métronomie ou l’idée même de transe n’ont rien d’un hasard, : quand on nage, et surtout en longue distance, on se perd dans sa tête. C’est presque comme si on méditait. Comme on nage à haut volume, on veut juste survivre. Par contre, dans les échauffements, tu peux plus souvent nager à la vitesse à laquelle tu nagerais à l’infini, un peu comme quand on marche en nature pendant longtemps et qu’on entre en transe. Il y a un gros pourcentage de mes amis ex-nageurs, pour qui de près ou de loin, le côté sonore reste important dans leur vie, justement après avoir passé autant de temps dans cet autre élément. Je ne pense pas que ce soit un hasard. D’ailleurs, le personnage de Nadia, prend des sons, alors qu’avec les téléphones d’aujourd’hui, elle pourrait tout aussi bien filmer. Car pour moi, le son est associé à la mémoire. La musique aussi. S’il y a un peu de moi dans Nadia - s’il y en a -, c’est peut-être là, dans son pseudo côté DJ. Mais aussi dans son rapport au monde : elle se connecte beaucoup par l’oreille.

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

J’ai été très surpris par la différence de ton, d’univers et de réalisation pour Nadia, Butterfly...

Pour le remettre en perspective, il est plus en relation avec Blonde aux yeux bleus qu’avec Les faux tatouages...

Revenons sur ce choix d’un double féminin, d’autant que tu avais cette expérience de la natation, mais qu’aussi il n’y a pas d’élément dramatique dans le scénario qui soit spécifiquement féminin. Ou pensais-tu déjà à cette nageuse comme comédienne ?

Non, je n’ai pas plus écrit Nadia, Butterfly avec quelqu’un en tête que pour tous mes autres scénarios auparavant, même s’il est devenu rapidement évident que Katerine Savard était notre Nadia. Mais elle ne l’était pas spécialement au moment d’écrire le scénario. Elle a d’ailleurs commencé comme consultante au scénario, parce que je cherchais des témoignages d’olympiennes et d’ex-olympiennes. On ne se connaissait pas mais on avait pleins d’amis communs, aussi je n’avais pas trop l’air de sortir de nulle part ! Je l’ai rencontrée comme ça, sans arrières pensées. Donc lors de nos premières rencontres, je n’étais pas déjà en train de faire des auditions déguisées ! Je ne l’ai donc écrite pour personne. Je parlais de représentations : je trouve qu’il y a un déséquilibre terrible entre les athlètes : on voit les gars, pas les femmes. Et si on voit les femmes, c’est toujours à propos de la féminité dans le sport. Alors que les filles avec qui je m’entraînais, elles s’entraînaient aussi fort, sinon plus fort que nous ! Et pour moi, il y a un truc en plus. Ce plus, c’est la pression médiatique, sociale, les commentaires sur les médias sociaux… Nommons les, tous ceux là ! Le phénomène est décuplé pour la femme. En plus et ce n’est pas pour la rabattre à son corps, mais pour un film sur un athlète, il faut quand même filmer le corps. Alors, l’athlète homme, lui c’est un peu le canon de beauté ! Tandis que l’athlète femme, elle est en marge de ce canon. Entendons nous bien : ça peut être très beau mais ce n’est pas la « norme », le diktat social. Ces biceps là, tu les as parce que ton corps est actif. Ce n’est pas un corps objectivé, un corps objet, c’est un corps sujet, c’est un corps qui performe. Mais ce faisant, tu te marginalises presque. Je ne rentrerai pas dans la biologie à cinq balles, mais il faut le dire : sans doute de par leur capacité à enfanter, les femmes ont déjà 5 à 10 % de masse adipeuse en plus que les hommes, sauf que dans une logique d’extrême performance, on aimerait bien que les femmes aient moins de gras ! Le rapport à la nourriture était donc vraiment beaucoup plus intense pour elles que chez nous les hommes. Elles se faisaient peser après chaque entraînement. Il y avait donc vraiment deux poids deux mesures entre les gars et les filles, sans mauvais jeu de mots ! Et pour les filles, c’était pire encore parce que ça jouait sur leur mental quand pour les garçons il est plus facile d’être mesuré et équilibré dans cet univers de performance. Oui pour les filles, c’est vraiment tough et ça je l’avais peu vu au cinéma. J’en reviens toujours à ça, mais je te jure que c’est vrai. Et puis avec un gars, on n’aurait pas ce film là. Moi je voulais les voir ces athlètes là. Pas par voyeurisme, juste pour les représenter, parce qu’elles existent, qu’elles sont dignes, fortes. Et aussi impressionnantes que les hommes !

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Au départ, c’est un véritable défi de choisir des nageuses qui ne sont pas du tout comédiennes et de révéler un vrai talent d'actrice. Comment s’est passée la préparation du film avec elles et comment ont-elles vécu cette expérience de cinéma ?

Déjà, on savait qu’on voulait des athlètes, donc on cherchait de ce côté là. D’abord, ce sont des filles extrêmement occupées. Elles nagent à plein temps, puis elles prenaient aussi des cours en plus. Ariane Mainville, qui joue Marie-Pierre dans le film, travaille en plus dans le design d’intérieur. Donc, ce sont des personnes hyperactives niveau emploi du temps, hyper performantes. Et là, sur leur semaine de congés de natation, elles ont fait un film ! Parce que ce ne sont pas d’anciennes athlète, elles performent toujours. Ironie du sort, Ariane a maintenant pris sa retraite alors que Katerine, elle, continue une dernière année. C’est drôle parce que dans le film, c’était l’inverse. Mais bon, il y aurait beaucoup à dire sur l’imbrication de la réalité et de la fiction à propos de ce film.

Elles m’ont vraiment fait confiance. Je pense qu’elles ne savaient pas exactement dans quoi elles s’embarquaient, mais nous on jouait volontairement là dessus, on rendait ça cool. Je ne fais pas de répétitions avec les acteurs… Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai : j’en fais un peu le jour J. Pendant qu’on installe la lumière, je les prends à part et on repasse le dialogue. Puis, on ajuste et on travaille. Avant de tourner la prise 1, on fait aussi beaucoup de mise en place technique. Le balai des corps, on le travaille. Mais sinon, je ne fais pas de vraies séances, avec des lectures... Celles-là, je les fais en auditions, mais après c’est à peu près tout. Je leur donne le même temps qu’aux acteurs professionnels. Je ne les ai pas infantilisées plus qu’un comédien auquel j’aurais fait confiance. Par exemple, je prenais pour acquis qu’elles allaient arriver prêtes, qu’elles connaîtraient leur texte. Et il n’y a pas eu de mauvaises surprises de ce côté là, car ce sont des athlètes, elles sont disciplinées. Peut-être qu’avec une autre sorte de non-professionnelles, ça aurait été autre chose. Mais ce n’était pas comme avec un enfant ou la grand-mère de ma copine. Pour ceux là, je jouais un peu avec la spontanéité, avec des dialogues qui n’étaient pas écrits, même si la suite séquentielle était claire. Dans le cas de Nadia, Butterfly, les dialogues étaient tout à fait écrits. Je leur laisse constamment une souplesse sur la façon de dire les choses. Je leur ressors le cliché : « Acting is reacting donc n’ayez pas votre prochaine réplique en tête, juste vivez la. Écoutez vous ! ». J’essayais de les motiver par le plaisir. Je leur disais souvent : « Amusez vous, surprenez vous, surprenez moi ! » Avant de les diriger… L’expression « direction d’acteurs », je trouve ça autoritaire comme nomenclature, parce que moi je ne suis vraiment pas très autoritaire ! Je leur laisse toujours la première prise. Je suis curieux d’écouter ce qu’elles me proposent avant même de les « diriger ». Si elles m’offrent quelque chose de différent mais de tout aussi bon, je leur dis « Ha ! c’est intéressant ». Mais si pour X raisons, elles sont un peu à côté de la plaque, je les recentre. Moins l’acteur est professionnel, plus je dois créer un environnement de travail où elles ne soient pas trop conscientes d’elles mêmes. Et là, elles seront à l’aise. C’est ça mon job. C’est aussi dans la manière de communiquer : si je commence à leur bourrer le crâne avec des histoires de continuité… Par exemple, Katerine a un tic, elle joue avec ses cheveux. Elle les met toujours soit derrière son oreille, soit devant. Ça, ça nous rendait un peu fous, parce qu’on ne peut pas avoir de grosses erreurs de continuité comme ça dans le film. Mais comme je le disais souvent à ma scripte, moi je ne pouvais pas aller lui dire « Attention, t’as un tic, t’as une manie », parce que tout à coup, sur la prise suivante on va voir qu’elle va « freeze » (se figer). Elle ne sera plus dans le moment, plus incarnée. Aussi, s’il arrive que je n’aie pas aimé une réplique précise, je ne peux pas commencer à jouer dans la micro gestion. Je les dirige donc avec des traits un peu plus grossiers, mais pas parce qu’elles ne sont pas assez intelligentes. C’est juste que j’ai un immense respect pour le métier d’acteur : c’est un métier, un craft. Ça s’apprend. Comment être naturel, pas conscient de soi-même tout en étant conscient de la continuité par exemple, c’est énorme dans la tête comme travail ! Donc le non-professionnel, tu ne vas pas le traquer. La différence se situe peut-être là, mais avec une grosse nuance : je leur ai quand même fait confiance comme à des acteurs.

Tout le film est une crise. (il se marre) On a pourtant tendance à penser que seul le zen conduit les athlètes à la victoire. Cette fragilité, cette faille intérieure rend le personnage de Nadia d’autant plus beau...

Il existe tout sorte d’athlètes. Nadia n’incarne pas l’olympisme à elle toute seule. C’est d’ailleurs très clair :les quatre relayeuses ont quatre personnalités très différentes. Là, je me suis peut-être permis certains archétypes, mais c’est correct. Parce que des Nadia, une personne qui soit aussi talentueuse et en même temps aussi malheureuse, qui traîne donc son talent comme un boulet, il y en a ! On vit dans une société de compétition, où tant que tu n’es évidemment pas défaillant, tu vas avoir un entourage qui va te pousser à continuer, ou alors ce sera l’incompréhension. Elle, elle vit cette pression sociale très fortement. Mais si t’es pas heureux, t’es pas heureux ! Début et fin de la conversation, right ? J’en ai connu des gens très talentueux et qui ont arrêté un peu trop tôt… « Trop tôt », là vois-tu, je me fourvoie encore moi-même ! Mais en fait non, tu arrêtes quand tu veux arrêter. Tu gardes quand même le contrôle, ce n’est pas non plus une prison, ni une sentence, même si Nadia le vit un peu comme ça. Elle a quand même un rêve. Mais le poids des sacrifices n’est pas pareil d’un athlète à l’autre. Il y en a qui aiment profondément ce mode de vie et qui le vivent existentiellement bien mieux qu’elle. Nadia, c’était ce personnage fictif qui incarnait les « talentueux malheureux », appelons les comme ça ! C’est ce personnage qu’on voyait peu au cinéma que je voulais. Après, pour les autres nageuses, il y a toutes sortes de personnalités.

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

On imagine que de travailler avec un producteur expérimenté comme Sylvain Corbeil a grandement facilité les choses, notamment peut-être dans le fait d’aller tourner au Japon ? Était-ce important pour toi d’aller tourner là-bas en particulier ?

Un mot sur le producteur : Sylvain, c’est un mentor. C’est quelqu’un de très présent mais il a été plutôt là comme consultant. Le gros du travail est vraiment fait par Dominique Dussault, de Némésis. Tout comme moi, elle est moins expérimentée. En fait, on évolue un peu en parallèle. Mais elle est extrêmement talentueuse et travailleuse, très impliquée, et très en amont. Là, on est arrivés ultra préparés, c’est comme ça qu’on réussit à mettre l’argent à l’écran ! Bien sûr, rien de ce qu’on filme n’est superflu. Ne pas filmer, c’est toujours des économies ! En même temps, on essaie tout le temps que tout ce qu’on filme soit valable. Ça c’est un réel travail. Je suis très proche de Dominique car on travaille ensemble depuis qu’elle a fait plusieurs de mes courts-métrages.

Tourner au Japon, on en avait envie, mais la question s’est quand même posée. Tant qu’à faire des Olympiques métaphoriques, est-ce qu’on se colle à Tokyo 2020 ? Est-ce qu’on fait Paris 2024 ? Est-ce qu’on revient à Rio ? Ou est-ce qu’on fait une autre ville, n’importe laquelle ? On donc a voulu se greffer sur Tokyo. L’idée de dépaysement et l’errance dans Tokyo est beaucoup plus forte visuellement qu’une québécoise à Paris par exemple ! On se comprend... Ce ne sont vraiment pas les mêmes images ! Ceci dit, on ne voulait pas non plus utiliser le folklore japonais juste à cet effet, mais il y a un peu de ça... On aimait bien le vrai, le faux. Déjà ils étaient en avance dans les infrastructures olympiques et on a donc pu tourner in situ, y compris parfois de façon clandestine. On avait beaucoup de permis de tournage, mais quand même pas partout. Alors dans les quartiers très populaires, on était un peu à la volée avec notre caméra et aussi dans le village olympique. Mais tous les autres extérieurs, les scènes avec les mascottes, tout ça a été pensé et très bien planifié. On savait qu’on était dans une olympiade alternative, avec ses logos, ses mascottes. Tout l’habillage esthétique, visuel, la direction artistique, je pense que tout est plausible, mais différent. L’ironie totale, ça a été que ce soit en 2021 et qu’il n’y ait pas de spectateurs dans la foule, mais aussi que Katerine soit allée à Tokyo deux fois ! Elle l’a fait dans le film, puis elle y est allée pour de vrai. Ça c’est fou !

Sinon, on a essentiellement tourné les extérieurs à Montréal et dans les environs, dans des lieux judicieusement trouvés et travaillés pour que ça ait l’air du Japon. Une grosse triche donc ! Et les autres extérieurs sont tournés à Tokyo.

Tu parles beaucoup de l’importance du corps dans ton cinéma. Est-ce qu’il y a une préparation physique avant tous tes tournages, des acteurs, de l’équipe, y compris de toi-même ?

Par exemple, le plan le plus physique de Nadia, Butterfly, pour la cadreuse Stéphanie Weber-Biron, c’était le plan où on la suit. Dans ce plan là, tout le monde performait, il y avait les machinos qui tiraient les poulies, elle qui était sur une planche de surf sur des poulies à gérer la caméra dans son caisson rigide. Et moi, j’ai du brûler autant de calories que Catherine parce qu’on n’avait qu’une seule prise. À 100 %, tu ne le fais pas huit fois ! Si on la refaisait, c’était deux heures plus tard, afin que son corps retrouve ce niveau. Il y a donc cette espèce d’adrénaline là, où moi je vivais l’adrénaline de l’athlète dans la manière de mettre en scène le film, d’où une drôle de mise en abyme entre mes deux vies ! Mais il y a bien eu une préparation physique. Tu me diras que passant leur vie dans l’eau, pour elles, cela pourrait paraître étrange. Mais il y avait par exemple les scènes sous-marines. Ces scènes où elle a sa robe et où il nous a fallu y mettre des petits poids pour réussir à trouver un point d’équilibre, pour ne pas qu’elle coule ou qu’elle flotte, pour ne pas qu’il y aie de bulles ou autre. Katerine a aussi pratiqué la plongée sous-marine, donc elle est quand même hyper à l’aise dans l’eau, de plein de manières. Pourtant, ironie du sort, on a quand même du faire une espèce de formation aquatique avec ces olympiennes, notamment pour les scènes de rêve, tous ces moments là sous l’eau. Après, bien sûr, lorsqu’elles nagent, elles nagent ! Mais il a fallu faire une bonne séance de préparation physique pour ces autres moments plus « flottants ».

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Ici la problématique de la langue est accentuée par le départ de Nadia. Il y a cette scène toute en tension entre les quatre filles où revient beaucoup ce « je ne comprends pas ce que vous dites... ». Quand on aborde le cinéma du Canada, on nous parle toujours des deux solitudes, c’en est même devenu un cliché. Mais, est-ce que cette solitude, associée ici à Nadia, ne serait pas déjà un sentiment éminemment québécois, qui serait à la fois culturel et politique et donc lié à la question nationale ?

C’est bien dit, tu tiens évidemment la réponse dans ta question ! Ce n’est pas un hasard si Nadia a un accent. Marie-Pierre paraît elle plus dégourdie, ne serait ce que parce que sa personnalité n’est pas altérée par la béquille de son accent. Mais Nadia est beaucoup plus brouillonne dans sa façon de s’exprimer en anglais. C’est un handicap qu’on vit parfois en tant que francophones qui devons nous exprimer en anglais. Ironiquement, c’est un des films les plus canadiens qu’il y ait, très bilingue. La feuille d’érable est partout, puisque ce sont aussi les réalités patriotiques de ce type de Jeux. Mais oui, on sent le malaise. Même si on n’explore pas à ce point l’agenda politique de Nadia, on sent bien qu’elle n’est pas trop versée vers le reste du Canada. Son allégeance va au Québec. En même temps, elle représente quand même le pays et n’est pas totalement en lutte non plus, mais on devine où elle se situe sur l’échiquier séparatiste. L’idée était à la base de faire un film canadien. On en riait un peu ma productrice et moi avec nos « Go Canada ! », en se répétant qu’on est le film le plus canadien des québécois. Car c’est la toile de fond qui fait que c’est inévitable. Donc dans un pays bilingue, à dominante anglophone, on prend pour acquis que le francophone va parler en anglais. De là, il y a environ 40 % d’anglais dans le film. On les a entièrement comptées les lignes de dialogues pour une question de pointage, pour savoir si on serait jugés anglophone ou francophone par Téléfilm Canada. Il a fallu être très pointilleux et ne pas dépasser les 50 % de français, sinon on était dans une autre case. C’est un peu fonctionnaire comme façon de penser mais on a fait le calcul et il y a tout de même un bon 40 % d’anglais. Mais le cœur et le motif sont francophones : les deux amies et les rapports les plus vrais. Mais même si se ressent une dominante francophone, la présence de l’anglais est marquée jusque dans ce titre.

J’ai été complètement fasciné par le travail sur la couleur. Elle sert déjà à faire passer la psychologie des personnages. Le bleu qui représente le côté cérébral et introverti de Nadia, sa projection dans l’avenir…

(il me coupe) Et tout d’abord l’eau ! Nous avons voulu faire comme une fête aquatique...

Et ce rouge associé en effet au Canada. Si on analyse plus précisément la répartition des couleurs dans les plans, on remarque des détails comme une scène dans le bus où la housse bleue est associée à son esprit et le bas du siège rouge à ce corps qui appartient encore à l’équipe nationale. Ou les ongles bleus de Marie-Pierre qui sont un peu comme sa dernière trace de québécoise dans une ensemble rouge. Le couloir rouge très anxiogène où l’entraîneur lui remémore les souvenirs d’enfance...

(il acquiesce) Le bleu, c’est aussi un peu le blues quand même ! C’est aussi lorsqu’elle est seule dans son appartement du village olympique où elle regarde son écran, ces écrans led bleus. On a même mis des petits colorants bleus sur un fond d’eau, pour se fondre dans le monde nocturne des rêves, très sombres... Mais oui, c’est un choc, le choc chromatique bleu-rouge est ultra omniprésent.

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Tu reprends donc le choc culturel ?

(Hésitant) Moui… Mon Dieu, c’est vrai, mais ce n’était pas voulu ! C’est drôle de le présenter comme ça. Je n’avais jamais fait l’opposition chromatique Québec VS Canada. Pourtant, maintenant que tu me le dis... Cela vient peut-être du subconscient ! (rire) Un heureux hasard… Il faut dire qu’on force la main à la direction artistique pour imposer ce contraste partout. Il y a eu un grand travail de concert. Je trouve ça tellement aberrant quand tu as l’impression que la direction artistique et que la direction photo ne sont pas en symbiose, n’ont pas réellement discuté. Parce qu’on a beau avoir la plus belle lumière du monde, si on filme un mur blanc, ou que la personnalité ne fonctionne pas, ça coule le film. Nous avons donc fait un réel travail sur les lignes directrices esthétiques et nous avons beaucoup communiqué là-dessus. Ce travail sur les couleurs entrait dans ce cadre là.

Si on regarde par exemple les extérieurs durant sa visite de Tokyo...

Oui, dans son errance à Tokyo, on est dans la grisaille. Il faut quand même avouer qu’au cinéma, on a encore une carte à jouer : la colorisation. Ça peut nous avancer pas mal. On ne voulait pas un film qui soit trop saturé, mais parfois on allait cibler juste les rouges, ou les bleus par exemple, et sans pour autant que les skin tone ne tombent trop oranges ou trop peachy, mais on voulait que le rouge et le bleu soient assez éclatants. On peut donc aller encore plus loin en post-production.

Son départ proche renforce d’autant le décalage : il y a le discours du coach de son équipe plutôt agressif, cette dynamique managériale associée au Canada par la couleur , ce discours…

Impérialiste !

Quoi que si l’entraîneur avait été québécois, il aurait tenu un discours semblable...

Déjà sur un relais, ça pourrait arriver que tu aies trois anglo et une franco, ou même parfois seulement quatre anglophones comme c’est arrivé cette année. Dans un des relais médaillé, c’était même quatre torontoises qui s’entraînent ensemble ! Mais statistiquement, le nombre d’athlètes québécois est assez proportionnel au nombre de québécois au sein du Canada, c’est un peu le même pourcentage, on n’est ni mieux ni pires ! On a un peu exagéré en prenant deux francophones, ce qui n’est pas impossible, mais l’équipe canadienne est à dominante anglophone. Mettons que là son entraîneur ait deux athlètes, il aurait son ticket pour les suivre aux J.O, donc il y a plusieurs entraîneurs personnels, de tel ou tel ou tel nageur, mais il y a toujours l’entraîneur chef et lui a toujours été un anglophone. Aussi, pour moi la question ne s’est pas posée puisque l’entraîneur chef de l’équipe de natation du Canada, comme j’imagine dans une majorité de sports, est un anglophone. C’est une réalité.

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Sur le plateau télé, la caméra enserre les nageuses dans un esprit de groupe mais constamment soumis à la pression. Tu es plutôt à l’opposé d’autres films sur le sport comme Sarah préfère la course ou en France le film Slalom sur le ski...

Oui, je l’ai vu ! Mais Slalom, c’est une toute autre histoire. Comme je le disais plus tôt, il ne faut pas qu’il y ait de méchant… Quoi que dans Slalom, dans la relation, il ne soit pas bête du tout. Il y a quand un beau travail autour du personnage de Jérémie Renier, y compris dans le côté problématique de la chose. Bref, nous on ne voulait pas aller là. Sarah préfère la course, je l’ai vu également. En fait, la plupart des films de sports que j’aime bien, sont surtout des films qui utilisent le sport comme toile de fond métaphorique. Par contre, les films de sport très frontaux sont le plus souvent tous sur le même moule, sur un même schéma : on converge vers la victoire, l’outsider finit par triompher… On en a vu plein et c’est vrai qu’il y a plein de bons films sur cette trame là aussi. Je ne suis pas en opposition fondamentale... Je ne voulais pas non plus que Nadia soit un film dans lequel le sport soit juste une métaphore. Je pense que dans Sarah préfère la course, on est vraiment plus dans un récit d’éveil sexuel d’un personnage qui n’a jamais eu la possibilité de se découvrir. Pour elle, la course c’est la fuite… Moi je voulais quand même mettre les deux pieds dans le monde du sport, de la performance et de la compétition. La différence se situe là. Frontalement. Faire un vrai film de sport de A à Z, mais en changeant, en subvertissant, en renversant complètement la structure. C’était stimulant pour moi de brasser cette soupe comme ça ne l’a jamais été. Même les films d’horreur, on pourrait se dire que c’est très codifié mais en fait non, c’est très éclaté ! Il y a plein de trucs super intéressants. En science-fiction aussi, on peut aller partout. Alors pourquoi pas dans le film de sport ? Parce que finalement, si le sport change, le fond des films reste lui toujours le même ! J’oserais même dire, c’est LE genre cinématographique le plus fortement codifié. Dans ce sens, l’ultime genre, je pense que c’est lui le film de sport. Il y en a trop peu qui s’en affranchissent. Même Slalom...

Et Foxcatcher ?

Oui, il fait partie des films que j’aime bien ! Mais encore une fois, c’est un films de sport ET d’autre chose. Comme Nadia…

Quel sujet où thème vas-tu aborder maintenant et s'inspire t-il à nouveau de ton vécu ?

Non, les scénarios futurs ne partent pas trop de moi. En fait, plus j’avance dans ma carrière de cinéaste et moins je crois que je vais partir de moi ! Car j’aime la recherche, et j’ai appris à aimer ça de plus en plus. Et puis, mon histoire n’est pas si fascinante. Le petit côté Punk rock est dans Les Faux Tatouages, le côté sportif est dans Nadia, il ne me reste plus rien ! (rires) Ça y est, j’ai fait le tour ! Il y a des cinéastes qui ressassent beaucoup les mêmes thèmes, les mêmes obsessions, ça peut faire de très bons cinéastes. Mais la plupart des cinéastes dont la trajectoire me fascine, ceux que je prends comme modèles, avec qui j’ai des dénominateurs communs, sont souvent thématiques, esthétiques, mais il n’y a pas de redites, il y a toujours une exploration. Kubrick, c’est toujours Kubrick – pas que je me compare hein ! - mais chaque film devient comme une nouvelle bête. Et j’ai une immense admiration pour cela.

En ce moment, j’ai deux projets, c’est la première fois que je navigue en parallèle entre les deux, pour la simple et bonne raison que l’un est beaucoup plus ambitieux que l’autre en termes de budget. Qui dit gros budget dit que ça peut être plus long pour le faire décoller. Celui-là, c’est un film d’époque sur les filles du Roy, des jeunes femmes souvent orphelines qui ont vécu au temps de Louis XIV, en 1663. Là, ça va se dérouler sur onze ans. Je fais un film sur la traversée des premières, qui est un peu une traversée maudite où le quart de l’équipage est décédé. C’est une sorte de film d’horreur folklorique de survie sur un bateau, avec en toile de fond une politique migratoire discutable, avec encore une fois beaucoup de femmes, mais aussi de superstitions de matelots. Voilà pour le pitch rapide !

Nadia, Butterfly

Nadia, Butterfly

Encore une histoire d’eau !